미 연방준비제도(Fed·연준)가 20일(현지시간) 미 연방공개시장위원회(FOMC) 정례 회의에서 기준금리 인상과 보유자산 매각이라는 양대 긴축카드를 모두 접기로 한 것은 미국의 경기 둔화세가 불안한 세계 경제에 충격을 줄 수 있다는 우려를 고려한 것으로 해석된다. 국제 금융시장은 당초 2회로 예상됐던 올해 금리 인상 횟수가 단숨에 ‘제로’로 줄고 연말로 예상됐던 자산 매각 중단 역시 오는 9월로 앞당겨지는 등 예상을 뛰어넘은 연준의 ‘비둘기’ 면모에 놀라워했지만 그만큼 경기 둔화 우려가 짙다는 관측 속에 ‘안도’보다는 ‘불안’에 휩싸였다.

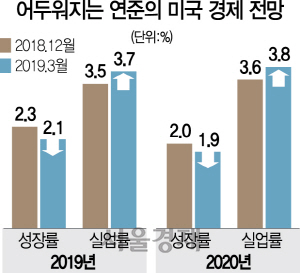

연준은 이날 긴축 중단을 선언한 성명에서 ‘둔화(slow)’라는 단어를 수차례 사용하며 “미 경제 성장세가 약해졌다”고 지적했다. 연준은 올해 성장률 전망치를 지난해 12월의 2.3%에서 2.1%로, 내년 성장률 전망치도 2.0%에서 1.9%로 각각 낮춰잡았다. 그만큼 미국의 경기 둔화 우려가 커지고 있다는 얘기다.

실제 이날 미 주요 기업단체인 비즈니스라운드테이블은 올 1·4분기 기업 최고경영자(CEO)들을 대상으로 조사한 경제 전망 지수가 95.2로 지난해 4·4분기보다 9.2포인트 떨어져 경기 전망이 어두워졌다고 밝혔다.

특히 연준은 유럽연합(EU)·중국 등에 비해 선전하고 있는 미 경제의 둔화세가 세계 경제에 미칠 파장을 우려해 각국 중앙은행에 경기 대응 여력을 높여주려 했다는 분석이 나온다. 제롬 파월 연준 의장은 이날 기자회견에서 미 경제에 대해 “지난해 말보다는 조금 낮지만 올해도 2%대 성장을 할 것으로 본다”며 여전한 자신감을 보였지만 “유럽과 중국 경제가 상당히 둔화해 약해진 글로벌 성장이 미국 경제에 역풍이 될 수 있다”고 우려했다. 지난 1월 국제통화기금(IMF)은 올해 세계 경제 성장률을 3.5%로 하향 조정하며 미 성장률은 2.5%로 예상했지만 이날 연준이 미 성장률을 하향 조정한 점을 반영해 추가로 세계 경제 성장률을 낮출 가능성도 높아졌다.

시장에서는 연준이 이날 ‘양대 긴축카드’를 모두 접은 게 어느 정도 실물 경제 및 금융시장 부양에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다. 연준은 이날 기준금리를 현행 2.25~2.50%로 동결하면서 올해 더 이상의 금리 인상이 없을 것으로 예고했다. 금융시장은 올 초부터 파월 의장이 금리 인상에 “인내심을 보일 것”이라고 강조해 점도표상 금리 인상 횟수가 1회 정도 줄어들 것으로 예상했지만 이날 결과에 “연준의 인내심은 금리 동결이었다”며 놀라는 반응을 보였다.

이와 함께 연준이 2017년 10월부터 시작한 보유자산 매각을 9월 말 끝내기로 하면서 당초 전망보다 시중 유동성이 1조달러 이상 늘게 됐다. 연준은 보유 중인 미 국채 및 주택저당증권(MBS)을 매달 500억달러씩 시장에 매각해 달러를 흡수해왔는데 5월부터 국채 축소 물량을 300억달러에서 150억달러로 줄이고 9월 말에는 자산 매각을 중단하기로 했다. 파월 의장은 당초 자산 매각을 내년 말까지 지속하려다 1월 금융시장 불안과 경기 둔화 때문에 올해 말로 앞당길 것을 시사했는데 이마저도 9월로 재차 당긴 것이다.

조지프 브루셀라스 RSM 수석 이코노미스트는 “연준은 통화정책 정상화를 종료했을 가능성을 강하게 시사했다”면서 “이는 글로벌 경기 둔화와 미국 무역정책 리스크의 역풍 속에서 올 1·4분기 들어 빠르게 감속하고 있는 경제의 소프트랜딩을 유도하겠다는 것”이라고 분석했다.

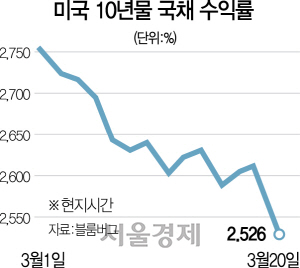

한편 연준이 ‘슈퍼 비둘기’를 띄우자 미 국채 이자율은 급락하며 채권값은 급등했다. 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채 이자율은 이날 7.7bp(1bp=0.01%) 내린 2.537%를 기록하며 지난해 1월 이후 최저 수준을 나타냈다. 달러 유동성이 증가할 것으로 보이자 달러화는 약세를 보여 유로·엔 등 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영한 달러 인덱스는 이날 0.53% 하락한 95.86을 기록하며 최근 6주 중 최저치를 기록했다. 연준의 긴축 완화에 환호하며 상승세를 보였던 미 증시는 하지만 경기 둔화 우려가 커진 것 아니냐는 불안에 다우존스산업지수가 이날 0.55% 하락하는 등 약세로 전환했다. /뉴욕=손철특파원 runiron@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

runiron@sedaily.com

runiron@sedaily.com