정부가 오는 6월까지 개선 여부를 검토하기로 했던 ‘이동통신 단말장치 유통구조 개선법’(단통법)의 주요 틀을 현행대로 유지하기로 했다.

단말기 지원금 규제 상한선은 현행 최대 33만원을 유지하고 지원금을 안받는 이용자가 선택하는 20% 요금할인제도 지속된다. 이동통신사와 단말기업체가 단말기별로 각각 고객에게 지원금을 얼마씩 제공하는지 알려주는 분리공시제는 도입하지 않기로 했다.

24일 미래창조과학부와 방송통신위원회는 단통법 시행(2014년 10월) 후 1년 반 효과를 분석한 결과, “내년 9월을 시한으로 도입된 단말기 지원금 상한제는 변화가 없고, 20% 요금할인 조정도 상당기간 계획이 없다”고 강조했다.

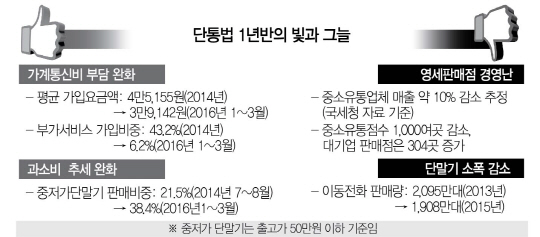

이는 단통법 시행 뒤 가입자 평균 휴대전화 가입요금이 5,000원 가량 낮아지고 데이터 요금제 등 긍정적 영향이 더 크다고 보기 때문이다. 당국에 따르면 단통법 전인 2014년 7∼9월 4만5,155원이었던 가입자 평균 가입요금은 올해 1~3월 3만9,142원으로 떨어졌다. 6만원대 이상 고가 요금제 비중은 2014년 7∼9월 33.9%에서 올해 1~3월 3.5%로 줄었다. 같은 시기 4만∼5만원대 요금제는 17.1%에서 44.4%로 급증했다. 3만원대 이하 요금제 비중은 49.0%에서 51.9%로 증가했다. 요금 부담을 가중시키는 요인으로 지적돼 온 이동통신 부가서비스의 경우 2014년 이통 서비스 개통고객 중 37.6%가 가입했으나 올 1~3월에는 6.2%로 감소했다.

특히 대당 최고 100만원대에 달하는 고가 휴대폰 추종소비가 누그러졌으며 지원금 대신 20% 요금할인 선택이 늘었다. 2014년 7~9월 50만원 미만 단말기 비중은 21.5%였으나 올 1~3월 38.4%로 증가했다. 요금할인제 누적 가입자수도 올 1~3월 570만명으로 지난해(391만명)실적을 이미 넘었다. 미래부 관계자는 “가격·성능·이용 패턴 등을 고려하면서 비용을 줄여가는 방향으로 통신 소비가 합리적으로 바뀌었다”고 말했다.

다만 국내 단말기 판매가 현저히 줄고 영세 중소판매점의 경영난이 커진 것은 개선점으로 꼽힌다. 이는 이통사들이 고객을 빼앗기 위해 치열하게 벌여온 지원금과 경품 경쟁 등이 급격히 누그러진데다가 이통사 직영 판매점이 급증했기 때문이다. 미래부가 국세청 자료 등을 통해 추정해 보니 단통법 도입 후 중소판매점의 매출은 약 10% 감소했다. 직영 판매점수는 지난해 말까지 304개 증가해 1,487곳에 달한 반면 중소유통점 수는 같은 기간 1,000곳 정도 감소한 1만1,000여곳으로 집계됐다. 전국이동통신유통협회 측은 “중소판매점 수가 실제로는 15%정도 줄었다”며 “문을 닫고도 폐업신고를 하지 못한 경우가 적지 않고, 2~3곳의 매장을 운영하다가 1~2곳을 닫아도 폐업으로 간주되지 않는다 ”고 말했다. 지원금 상한선을 어기고 온라인 등을 통해 암약하는 불법업자들도 법대로 운영하는 업주의 고객을 빼앗고 있다. 박노익 방통위 이용자정책국장은 “온라인 약식 판매 등 불법 판매는 대부분 신분증 스캔한 것을 유통점끼리 사고팔면서 발생하는데, 신분증 스캐너를 도입해 개인정보 보호에도 도움이 되고 불법 판매도 막기 위해 노력하겠다”고 말했다.

당국은 중소판매점을 위한 ‘상생방안’을 마련, 5월부터 일요일마다 모든 이통사 직영 판매점을 쉬도록 했다. 양환정 미래부 통신정책국장은 “단통법이 시장안정화에 기여하며 미운 오리새끼에서 백조로 거듭났다”며 “알뜰폰으로 통화·데이터를 적게 쓰면 혜택이 돌아가게 하고, 이통사의 자율 특화 요금제는 허용할 것”이라고 말했다.

업계에서는 총선에서 승리한 더불어 민주당이 단통법 수술을 공약으로 걸어 6월 20대 국회가 개원하면 공방이 커질 것으로 내다봤다. 지원금 상한제도 내년 9월 일몰을 맞이하면 여야가 12월 대선을 겨냥해 그대로 없앨 것이라는 지적도 나온다. /민병권·권용민·정혜진기자 sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

newsroom@sedaily.com

newsroom@sedaily.com