‘사격의 신’ 진종오(37·KT)가 남자 50m 권총에서 올림픽 3연패의 금자탑을 쌓았다. 지난 2004아테네올림픽 은메달부터 리우올림픽 금메달까지 총 6개의 메달(금4, 은2)을 획득한 진종오는 김수녕과 함께 한국 선수 최다 메달 타이틀도 함께 가져갔다.

올림픽 시상대 위에 서는 선수들에게는 ‘세계 챔피언’이란 최고의 명예와 함께 막대한 상금이 뒤따른다. 메달이 귀한 나라들은 ‘억’ 소리가 나는 포상금을 걸기도 했다. 아무리 명예를 최고의 미덕으로 삼는 운동선수라 할지라도 쏟아지는 금전적 보상 앞에 행복해지는 것은 인지상정이다.

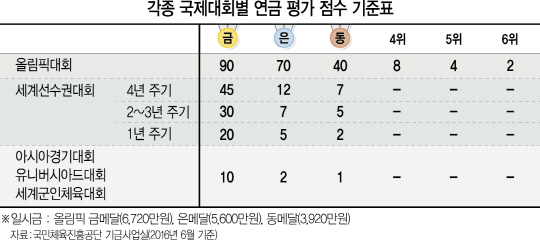

우리나라는 각종 국제대회에서 국위를 선양한 선수들을 위해 전 세계에서 유일무이한 ‘경기력향상연구연금’이란 보상제도를 갖고 있다. 국제대회에서 성과를 내 일정 수준(평가 점수 20점 이상)을 갖추게 되면 수상이 확정된 다음달부터 사망 시까지 점수에 맞는 연금이 지급된다. 최고 100만원까지 상한선을 두고 있지만 국제대회에서 성적을 내기 위해 뼈를 깎는 고통을 감내한 선수들에게는 대단한 유인이 될 수밖에 없다. 진종오의 경우 올림픽만 놓고 봤을 때 금메달 하나로 연금 상한액 100만원을 매달 지급 받고 나머지 메달(금3, 은2)을 기준으로 지급되는 일시금만 3억1,360만원에 이른다. 연금 업무를 총괄하고 있는 국민체육진흥공단 기금사업실의 김혜지 주임은 “국가가 직접 국제대회 입상자들에 대해 연금 형식으로 보상을 지급하는 나라는 우리나라밖에 없다”며 “일본에도 비슷한 제도가 있지만 몇몇 프로 연맹들이 모여 기금을 만들어 소수의 선수에게 지급하는 방식일 뿐 우리나라처럼 전수에 걸친 형태는 아니다”라고 설명했다.

우리나라에서 운동선수에게 연금을 처음 지급했던 시기는 1975년으로 거슬러 올라간다. 당시 연금 수령 인원은 총 15명. 운동선수의 수가 그리 많지 않았던 시절 국가에서 주는 연금을 수령하는 선수들은 일반 국민들에게 선망의 대상이었다. 세월이 흘러 각종 국제대회에서 괄목할 만한 성적을 거둔 선수들이 많아지면서 현재(2016년 7월 기준) 연금을 수령하는 전·현직 선수는 총 1,256명에 달한다. 이번 리우올림픽에 출전하는 선수들 가운데 연금을 수령하고 있는 선수도 71명에 이른다. 이 같은 연금 수급자의 확대에는 2006년 장애인 경기대회 출전 선수에게도 비장애인 선수들과 동일한 방식으로 연금을 지급하는 규정이 신설된 것도 한몫했다.

연금 수령은 소급적용이 가능할까. 얼마 전 런던올림픽 동메달리스트 흐리프시메 쿠르슈다(아르메니아)의 도핑 양성 반응으로 4위에 그쳤던 아픔을 달랠 기회를 잡은 장미란(33)과 같은 이유로 동메달 획득 가능성이 높아진 임정화(30)에게 뒤늦게 연금이 주어지게 될지 관심이 쏠리고 있다. 이에 대해 국민체육진흥공단 측은 “IOC의 공식적인 공문이 없고 선례도 없는 만큼 확답을 할 수 없지만 모든 가능성을 열어두고 생각하고 있다”고 밝혔다. 두 선수는 4년 만에 올림픽 동메달을 얻는 기쁨과 동시에 연금이라는 ‘2차적인 보상’까지 얻을 수 있는 기회를 잡게 됐다.

/이종호기자 phillies@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

phillies@sedaily.com

phillies@sedaily.com