성장정체의 늪에 빠진 한국 경제의 새로운 동력으로 벤처를 키우기 위해서는 개별 기업 지원 중심에서 벗어나 창조적 파괴 기업이 끊임없이 나오는 인프라 조성에 정책 초점을 맞춰야 한다는 지적이 나온다. 또 중소기업과 대기업의 이분법적 접근에서 벗어나 벤처기업들이 대기업과 생산적인 관계를 맺을 수 있도록 유도해야 한다는 주문이다.

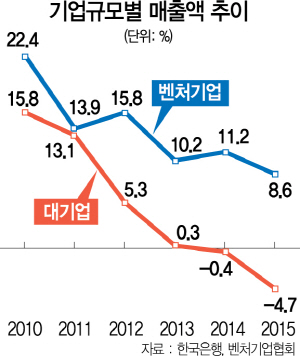

한국은행과 벤처기업협회에 따르면 지난 2010년 15.8%에 달했던 대기업 매출 증가율은 2012년부터 빠르게 하락하더니 2015년에는 -4.7%까지 떨어졌다. 대기업 낙수효과에 기댄 성장이 더는 불가능하게 됐다. 반면 벤처기업은 같은 기간 22.4%에서 8.6%로 줄어들기는 했지만 여전히 대기업보다 높은 성장세를 유지하고 있다. 최근 벤처가 새삼 조명을 받는 이유가 여기에 있다. 한계에 부딪친 대기업 중심의 발전 전략을 대체하고 새로운 성장 모델을 제시할 수 있는 근간으로 벤처가 주목받고 있는 것이다.

문제는 양적 성장의 틀에 갇혀 있는 벤처정책으로는 신성장 패러다임을 만들 수 없다는 데 있다. 전문가들은 창조적 파괴를 통해 혁신을 불러일으킬 대안으로 ‘제대로 된 벤처 생태계 조성’에 주목하고 있다. 개별 기업에 대한 맹목적인 지원이 아닌 혁신 환경 조성을 위한 토양 마련에 초점을 맞춰야 한다는 뜻이다. 조영삼 산업연구원 선임 연구위원은 “혁신 창업이 끊임없이 나오는 인프라를 구축하는 게 무엇보다 중요하다”며 “기업도 지원에 기댈 것이 아니라 시장에 적극적으로 나와 투자를 유치하려는 자세를 갖춰야 한다”고 지적했다.

벤처정책을 중소기업의 틀 안에 가두지 말아야 한다는 조언도 나왔다. 문성욱 서강대 교수는 “우리나라의 경우 벤처기업 집단을 대기업 집단의 대체 수단으로 간주해온 것이 상황을 악화시킨 면이 있다”며 “벤처가 기존 기업처럼 성장하든지, 아니면 대기업들과 생산적인 관계를 설정해 성장하는 방식을 모색해야 한다”고 지적했다. 벤처와 중소기업·대기업이 서로 대립하는 관계가 아닌 상호보완적인 존재가 돼야 한다는 의미다.

주무부처인 중소기업청도 기업보다는 생태계가 중요하다는 지적에 공감을 표하고 있다. 김영태 중기청 벤처정책과장은 “직접 지원으로 세계적인 기업을 키워내는 것은 불가능하다”며 “정부 개입보다는 민간의 역할을 확대하고 벤처기업과 벤처캐피털, 시장이 선순환을 이룰 수 있도록 관련법을 고쳐나갈 것”이라고 설명했다.

하지만 아직 넘어야 할 산이 많은 것도 사실이다. 가장 큰 걸림돌은 정치영역이다. 당장 조기 대선 가능성이 높아지면서 예비 대선주자마다 ‘일자리’의 핵심 공약으로 벤처를 주장하고 있다. ‘중소벤처기업부 신설(문재인 전 더불어민주당 대표)’이나 ‘벤처 창업 확대를 통한 일자리 창출(유승민 바른정당 의원)’ 등이 대표적이다. 자칫 벤처정책이 또 한 번 혁신 아닌 고용 정책으로 전락할지도 모른다. 벤처정책의 변화가 곧 산업정책의 대변화를 의미한다는 점에서 중기청만으로 가능하겠냐는 우려도 제기된다. 조 선임연구위원은 “벤처정책이 제대로 자리를 잡기 위해서는 공정거래법 등 다른 분야까지 건드릴 수밖에 없다”며 “중기청이 아니라 여타 부처와의 협력이 절대적으로 필요하다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

skong@sedaily.com

skong@sedaily.com