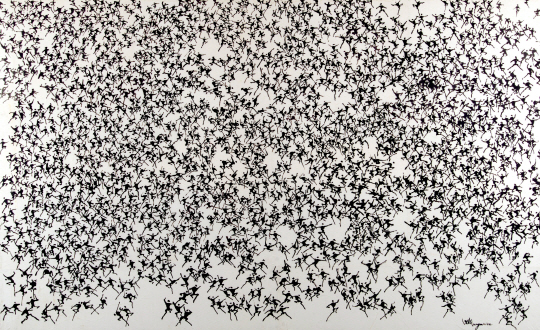

광장의 함성이 걷힌 자리에 일상이 내려앉았다. 사람들이 모였다 흩어지는 것, 원래 광장이 그런 곳이고 그게 제 역할 아니겠나. 여기 한지(韓紙)를 광장 삼아 모인 군중이 있다. 양팔을 크게 벌려 가슴을 열어젖힌 사람이 있는가 하면 두발로 힘껏 땅을 박차 하늘로 솟구치는 사람도 있다. 재불화가 고암 이응노(1904~1989)의 1986년작 ‘군상’이다. 멀리서는 새카만 개미떼인가 싶지만 사람이다. ‘군상’이 아니라 ‘군무(群舞)’라 했어도 좋았겠다 싶은 작품이다. 뛰고 솟고 얼싸안고 구르는 모양새가 음표가 되어 흥을 부르는 듯하다. 혼자인 사람도 있지만 둘 혹은 서넛이 짝을 이뤄 기쁨에 몸을 놀린다. 수백 명 군상 중에 어느 하나도 같은 게 없으니 이게 삼라만상인가보다. 삐죽한 먹선 몇 개 놀리고 점 하나 찍어 이토록 다채롭게 인간사를 보여주다니 참으로 기발하다. 가로 266㎝의 대작이라 한 아름에 다 닿을 수 없으니 이리저리 화폭을 누비며 그렸을 화가도 대단하다.

이응노의 군상은 대나무에서 나왔다. 그의 1970년대 ‘대나무’ 작품을 보면 바람에 흔들리는 댓잎이 휘고 굴러 얼핏 사람 형상을 이룬다. 1904년 충남 홍성의 의병장 가문에서 태어난 이응노가 대나무를 화제(畵題)로 택한 것은 숙명이었던 것 같다. 그림을 배우고 싶어 열다섯에 집을 나와 충남 당진의 송태회 선생 문하생으로 처음 먹을 배웠다. 큰 뜻을 품고 서울로 가 ‘장안 최고의 화가’가 누구냐고 물었다. 한결같은 대답은 해강 김규진(1868~1933)이었다.

당시 조선의 황태자 영친왕에게 서법을 가르쳤던 김규진은 중국에 유학한 서예가이자 묵화에 뛰어난 인물이었다. 국내 최초의 상업사진관인 천연당사진관을 설립해 황실 사진사로 고종의 어진 사진을 찍기도 했다. 그의 그림은 창덕궁 희정당에서 볼 수 있다. 여러 번 화재에 시달려 수차례 재건된 희정당은 당시 왕의 응접실로 쓰였다. 그림 의뢰를 받은 김규진은 ‘해금강 총석정 절경’과 ‘금강산 만물 초승경’으로 양 벽을 채웠다. 표현이 다소 과장된 듯하면서도 채색이 화려한 이 그림들은 왕실의 위엄을 떠받들기 손색없다. 하지만 김규진의 기량은 ‘묵죽도’, 즉 대나무에서 최고로 드러난다. 굵은 통죽의 중간 부분에 바람에 나부끼는 잎을 배합하는가 하면 중간먹으로 줄기를 그리고 진하고 가는 선으로 죽간을 표현했다. 세찬 바람에 나부끼는 짧은 댓잎을 그리고 그 소리가 마치 “가을비 내리는 소리와 같아 사람의 속됨을 치료해 준다”며 ‘여우추성(如雨秋聲)’이라 적었을 정도로 그의 대나무는 눈뿐 아니라 귀도 즐겁게 하는 그림이었다.

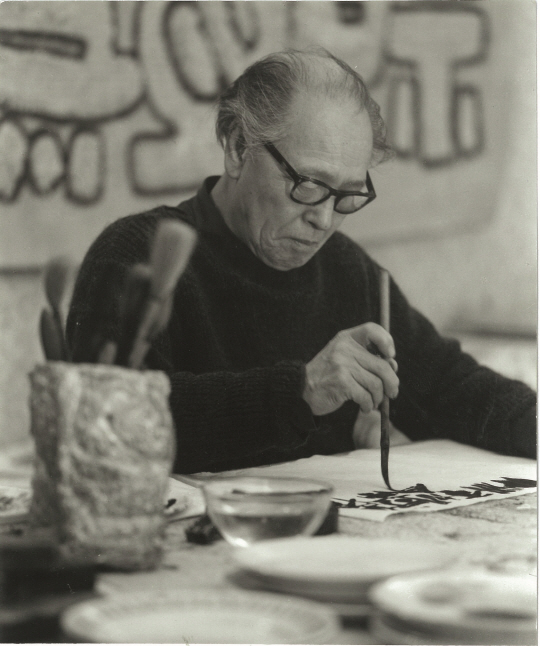

그런 김규진에게 그림을 배우고자 이응노는 무보수로 허드렛일을 해주며 주변을 맴돌았다. 낭중지추라 곧 문하생이 된 이응노는 대나무에 탁월하고 죽순처럼 빠르게 배운다 하여 스승에게 죽사(竹史)라는 호를 받았다. 더한 영광이 어딨으랴. 1933년 ‘고암’이라는 호를 쓰기 전까지 그는 죽사였다. 1924년에는 ‘조선미전’에 출품한 ‘청죽(晴竹)’으로 입선했고 1931년에는 대나무 그림으로 황실 최고상인 특선을 받았다. 그러다 문득, 그간 서법의 규범에 맞춰 그렸던 대나무가 아니라 내 마음이 본 것을 그려야겠다고 생각했고 사의적(寫意的) 대나무가 시작됐다. 또 무작정 떠난 일본 유학에서는 당대 거장인 마쓰바야시 게이게쓰(松林桂月)를 사사하고자 그가 지나는 길에 눈에 띄도록 자신의 그림을 놓아뒀다는 뒷얘기가 전한다.

해방 후 서울로 돌아온 이응노는 일본미술의 잔재를 청산하고 민족 고유 화풍을 강조하는 ‘단구미술원’을 조직했고 남산에 ‘고암화숙’을 차려 제자들을 가르쳤다. 한국전쟁 전까지 홍익대 교수로도 활동했다.

고암은 1957년 미국 뉴욕에서 열린 ‘한국현대미술전’에 내놓은 작품이 록펠러재단을 통해 뉴욕현대미술관(MoMA)에 소장된 것에 자신감을 얻어 해외로 눈을 돌린다. 이듬해 미술사를 전공한 독일 대사의 호의로 1년간 카셀·본·프랑크프루트 순회전을 열었는데 그 과정에 전후 독일의 이미지를 씻고자 마련된 국제미술제인 카셀도쿠멘타를 접했다. 캔버스를 찢은 루치오 폰타나, 캔버스 위에 돌을 매달아 놓은 라우센버그 등의 작품은 충격 그 자체였다. 자신의 생각을 펼치기 위해 세상 무엇이든 재료가 될 수 있다고 생각한 이응노는 59년에 프랑스에 정착했고 이듬해 종이와 먹을 잠시 내려놓고 실험적 미술인 꼴라주 작업을 시작했다.

이응노의 작품을 굳이 서양미술사의 맥락에 이어붙이자면 “앵포르멜의 영향을 받아 추상 양식을 발전시켰다”(이지호 이응노미술관장)고 볼 수 있다. 온갖 재료를 다 갖다 쓰면서 형태를 부정하고 오히려 질감에 집중한 2차대전 전후 미술인 ‘앵포르멜’의 근거저인 파케티 화랑이 그를 전속화가로 꿰어찰 정도였다.

그러나 이응노는 1967년 동베를린 공작단 사건인 ‘동백림 사건’에 걸려들었다. 월북한 아들을 만나게 해 준다는 말에 베를린으로 찾아나선 촌부의 순진함이 화근이 됐다. 미술사학자 최열의 ‘화전’(청년사 펴냄) 등 기록에 따르면 박정희 전 대통령이 해외에서 민족문화를 알린 공로자로 초청했고 이응노는 김포공항에서 체포돼 무기징역을 선고받은 뒤 2년을 복역했다. 꽉 막힌 감옥에서도 화가는 휴지에 간장으로 그림을 그리고 밥풀을 뭉쳐 조각을 만들었다. 조각을 제외한 ‘옥중화’만 300여 점에 이른다. 스스로도 “나에게 학교는 교도소였다”고 한 이응노는 동양화가에서 사회에 대한 의식을 가진 작가로 변모해 있었다. 1969년 그는 프랑스로 돌아갔지만 한국 정부의 탄압이 계속돼 결국 프랑스 정부의 설득으로 1983년에 프랑스로 귀화했다. 그토록 간절히 고향을 그리다 1989년 호암미술관의 대규모 회고전을 귀국의 계기로 생각했지만 전시가 개막하던 날 파리에서 심장마비로 세상을 떠났다.

기구한 이응노가 댓잎에서 끌어낸 군상은 우리 민족을 의미한다. 허리 잘려 두 동강난 조국을 안타까워 하며 통일을 염원한 것이 그림에 담겼다. 정치적 갈등이 첨예한 요즘의 한국사회에 절실한 화합의 메시지일 수도 있다. 뒤엉킨 이들에게는 날 선 논쟁도 이념도 없다. 그저 어울렁더울렁 기쁘기 그지없다. 대담하면서도 치밀하고 단순한 반복성에도 불구하고 탁월한 구성력을 펼쳐 보였기에 그의 대표작으로 꼽힌다.

“풀이 눕는다/ 비를 몰아오는 동풍에 나부껴/ 드디어 울었다/ 날이 흐려서 더 울다가/ 다시 누웠다// 풀이 눕는다/ 바람보다도 더 빨리 눕는다/ 바람보다도 더 빨리 울고/ 바람보다 먼저 일어난다.” (김수영의 1968년 시 ‘풀’)

바람이 불었고 흐렸고 울었으니 이제 ‘먼저’ 일어날 때다. 바람에 밀리지 말고 바람보다 먼저 말이다.

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

프랑스 주요 미술관, 이응노展 잇따라 개최

파리 퐁피두센터 9월 중순 개인전

6월 9일엔 세루누치미술관서 열려

한국적 화풍이 뚜렷한 이응노의 작품이 올 하반기 프랑스 주요 미술관들의 주목을 받는다.

프랑스 국립현대미술관인 파리 퐁피두센터가 오는 9월 중순 개막을 목표로 이응노 개인전을 준비하고 있다. 퐁피두 측은 출품작 확정과 일정 조율 등 세부작업을 진행 중이며 추후 공식적으로 전시계획을 발표할 것으로 보인다.

이보다 앞서 오는 6월 9일에는 파리시립 아시아미술관인 세루누치미술관이 ‘군중 속 사람(The man of the crowd)’이라는 제목으로 기획전시실 전관에서 이응노의 대규모 개인전을 연다. 제목에 쓰인 군중은 이응노가 즐겨 그렸던 ‘군상’을 의미한다. 미술관 측은 이응노를 “극동과 유럽이 만난 20세기 아시아 미술의 가장 중요한 작가”로 판단해 1954년부터 89년까지 35년간의 작품을 집중적으로 소개할 예정이다. ‘군상’ 연작을 포함해 최소 70점 이상의 작품과 아카이브, 사진 등을 선보이며 11월19일까지 전시한다.

한국에서도 이응노의 작품을 만날 수 있다. 국립현대미술관 서울관이 최근 개관한 신소장품전 ‘삼라만상’에 같은 시기 ‘무제’의 군상 연작이 선보였다. 대전시립 이응노미술관도 소장품인 ‘군상’을 전시 중이다.

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com