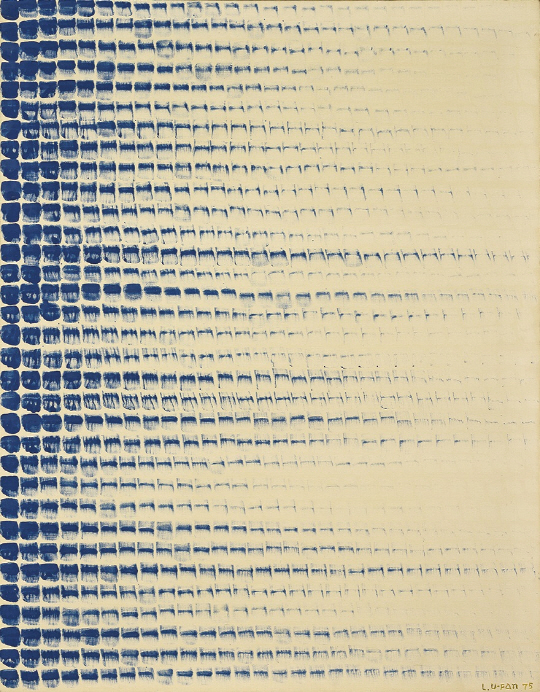

한 가지 색이 화면을 주도하는 가운데 반복적이고 집약적인 몸짓을 통해 정신성을 구현하는 1970년대의 미술 유파 ‘단색화’는 40년이 지나 재조명 받으며 동력잃은 미술계에 새 기운을 불어넣었다. 특히 2014년을 전후해 3년간 단색화는 경매 거래가가 10배나 뛰어오르며 시장을 주도했다.

이에 서울경제신문은 한국미술시장정보시스템의 데이터를 기반으로 지난 1998년부터 지난해까지 20년간 ‘단색화’ 작가들의 경매실적을 분석했다. 그 결과 16명의 1970년대 단색화 작가들이 국내 미술경매 연간 낙찰총액의 많게는 47%(2016년)까지 차지하며 시장을 이끌었다.

대표작가 정상화의 경우 연평균 낙찰가격이 48배 상승했다. 정상화는 2001년에 350만 원 짜리 작품 낙찰이 첫 경매 기록이며 2006년까지 일 년에 한 두 점 거래됐을 뿐이었으나 지난해 총 32점이 54억7,540만원에 낙찰됐다. 점 당 평균 1억7,000만원 꼴이었다. 최고가 작품은 서울옥션 홍콩경매에서 낙찰된 약 11억3,030만원의 ‘무제’였다.

박서보의 경우 1999년 낙찰작이 600만원짜리 한 점이었으며 미술시장 호황이던 2007년에는 30점이 거래돼 12억원의 낙찰총액을 기록했다. 점 당 평균 4,000만원 꼴이었다. 이것이 단색화 열풍과 함께 해외 유수의 미술관·갤러리 전시로 이어지자 작품가격이 급등해 지난 2015년과 2016년에는 연 경매총액이 100억원을 웃돌았다. 낙찰 평균가는 1억2,000만원까지 솟구쳤다. 최고가 작품은 1981년작 ‘묘법’으로 11억원이었다. 정상화와 더불어 박서보는 ‘밀리언 달러 작품가’ 작가군에 이름을 올렸다.

윤형근 역시 왕성한 해외활동에도 불구하고 국내시장에서 찬밥이었다. 2000년에 190만원짜리가 낙찰된 것을 제외하면 2005년까지 경매 성사가 전무했다. 2014년부터 경매 출품이 급증했고 누적 낙찰총액은 90억원에 이른다.

‘단색화’가 다시 부각된 것은 지난 2012년 국립현대미술관이 기획하고 윤진섭 초빙 큐레이터가 협력한 ‘한국의 단색화’ 전시였다. 미술사적으로 가치있는 작가와 작품을 연구·분석해 그 위상을 재정립하는 것은 미술관의 핵심 역할이다. 미술관의 평가는 동시에 시장의 판단기준으로 작용한다. 이 전시에서는 1930~40년대생 ‘전기 단색화’ 17명과 1950~60년대생 ‘후기 단색화’ 14명을 선보였는데 전시 이후 국내외에서 관심을 갖기 시작했다. 앞선 시장호황기 때 극사실주의를 앞세운 구상회화가 인기였으나 글로벌 금융위기로 침체를 맞은 미술계는 새로운 동력을 추상화인 ‘단색화’에서 발견한 것. 해외 미술관이 단색화에 주목하자 국제갤러리 등은 해외아트페어에서 적극적으로 소개하는 동시에 베니스비엔날레 특별전 등을 기획해 홍보와 마케팅을 시작했다. 단색화 영문도록 발간이 이어졌고 주요 작가들의 굵직한 해외전시로 연결돼 ‘단색화 열풍’이 폭발적으로 일었다. 전기 단색화가 16명의 미술경매시장 비중은 10% 안팎이던 것이 2016년에 최대 47%까지 치솟았다. 경매 낙찰액 절반 가량이 단색화였다는 뜻이다. 특정 유파, 특정 작가에 대한 쏠림이 지나치게 크다는 지적이 나올 정도였다.

이수령 예술경영지원센터 시각유통팀장은 “단색화는 한국 미술의 국제 경쟁력을 확인시켰으며 영문도록 발간을 시작으로 한 체계적 마케팅의 필요성을 일깨웠다”면서 “민중미술, 아방가르드 미술, 미디어아트 등 미술품 유통업계는 주목할 만한 새로운 동력을 제시해야 할 때”라고 말했다.

/조상인기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com