# 직원이 200여명인 서울의 한 중소기업에 다니는 A씨는 최근 육아휴직을 사용하겠다고 했다가 팀장으로부터 “다시 생각해보라”는 말을 들었다. 물론 회사가 남성들의 육아휴직 사용을 막으면 안 되지만 팀장은 “전례가 없다” “동료들이 고생한다”는 등 갖가지 말로 신청을 못하게 했다. A씨는 “예전에 육아휴직을 신청했다가 퇴사했다는 말까지 들었다”며 “결국 회사를 나갈 용기가 없으면 육아휴직 사용도 어렵다는 의미 아니겠느냐”고 말했다.

남성 육아휴직에 대한 기업들의 인식은 예전보다 상당히 관대해졌다. 사실상 제도적으로는 남성이 육아휴직을 사용하는 데 큰 걸림돌이 없다. 하지만 기업별로 온도 차는 여전하다. 대기업이 상대적으로 중소기업보다 남성들의 육아휴직 사용이 쉬운 편이다. 하지만 일률적이지는 않다. 대기업 중에서도 중소기업보다 남성 육아휴직에 거부반응이 심한 곳도 있고 그 반대도 심심치 않게 보인다. 결국 남성 육아휴직은 기업문화의 문제이고 기업 오너나 최고경영자(CEO) 의지의 문제인 셈이다.

국내 대기업 중에서 남성 육아휴직이 가장 활발한 곳 중 하나가 롯데그룹이다. 롯데그룹은 지난해 ‘남성 육아휴직 의무화 제도’를 도입한 후 한 해 동안 남성 육아휴직자가 1,100명을 돌파했다. 지난해 11월 초까지 고용노동부가 집계한 우리나라 전체 남성육아휴직자 수(1만2,000여명)의 10%에 해당한다.

SK그룹도 남녀차별 없이 출산휴가 3개월에 육아휴직 1년을 연이어 사용할 수 있으며 삼성그룹 역시 법적으로 정해진 육아휴직 1년 외에 자기계발휴가를 함께 사용해 최대 2년까지 육아휴직이 가능하다.

특히 유통기업들이 선제적으로 남성 육아휴직 제도를 도입해 적극적으로 권장하고 있다. 현대백화점은 남성 직원을 대상으로 기존 출산휴가(7일)를 포함해 최대 1개월(30일)간 휴가를 사용할 수 있는 ‘육아월’ 제도를 도입했고 육아월 제도 사용 후에는 한 달 동안 근무시간을 2시간 줄여준다. CJ그룹도 지난해 5월부터 기존 5일이었던 남성의 출산휴가를 유급 2주로 대폭 늘렸다.

중견·중소기업들은 대기업과 비교해 상대적으로 기업 스스로 남성 육아휴직을 권장하는 제도를 만드는 경우가 드물다. 한 중소기업 관계자는 “중소기업에서 계약직 대체인력을 뽑는 것은 사실상 불가능하기 때문에 육아휴직을 사용하게 되면 고스란히 남은 사람들에게 부하가 걸릴 수밖에 없다”며 “사실 신청을 하면 막을 방법이 없지만 장려할 수도 없다”고 털어놓았다.

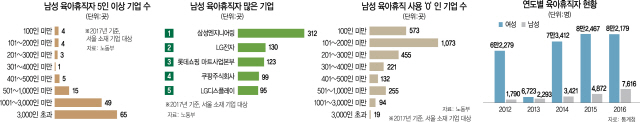

고용노동부에 따르면 지난해 서울시 소재 기업 중 남성 육아휴직자가 단 한 명도 없는 사업장은 2,822곳으로 집계됐다. 이 중 직원(피보험자 수 기준)이 200명 이하인 중소기업이 1,646곳으로 전체의 절반이 넘는 58.3%를 차지했다. 특히 500인 이하 기업이 전체의 86.9%일 정도로 중견·중소기업의 비중이 높았다. 반면 남성 육아휴직자가 5명 이상인 기업은 146곳이었는데 대부분이 대기업이었다. 500인 초과 기업이 129명으로 88.3%를 차지했으며 200인 이하 중소기업은 8곳에 불과했다. 물론 직원 수가 많은 만큼 남성 육아휴직자 수도 많을 수밖에 없다. 하지만 남성 육아휴직자가 한 명도 없는 중소기업이 많다는 것은 남성이 육아휴직을 사용할 수 있는 환경이 조성되지 않았다고 보는 것이 설득력을 가진다.

대기업이라고 해서 남성들이 육아휴직을 마음껏 쓸 수 있는 것은 아니다. 그들 역시 육아휴직을 사용하면서도 늘 부담감을 느낀다. 이들은 남성 육아휴직 제도를 정착시키기 위해서는 내부 제도 개선보다 오너나 CEO의 의지가 중요하고 이를 이해해주는 기업 문화를 만드는 것이 우선이라고 지적했다. 실제로 국내 대기업에 다니는 김모씨는 지난해 둘째를 낳은 뒤 6개월 육아휴직을 마치고 최근 복직했다. 복직한 날 사무실 동료들은 그를 ‘부서의 새 역사를 쓴 인물’이라며 ‘농담 반 진담 반’으로 인사를 건넸고 김씨는 “부담이 너무 컸다”고 털어놓았다. 또 통신기업에 다니며 최근 육아휴직을 사용한 박모씨도 “회사가 육아휴직에 관대하다고 알려졌는데도 신청할 때에서야 이전에 휴직을 한 사람이 없다는 것을 알고 깜짝 놀랐다”며 “내 일을 나눠 맡을 동료들에게 휴직기간 내내 미안했다”고 말했다.

/박성호·윤경환·서민우·양사록기자 junpark@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

junpark@sedaily.com

junpark@sedaily.com