삼성은 지난 2010년 5대 신수종 사업을 발표했다. 사업 면면을 보면 △의료기기 △바이오제약 △태양전지 △자동차용 전지 △발광다이오드(LED) 등이 망라됐다. 하지만 결과는 신통치 않다. 태양전지는 중국에 밀려 접었고 LED는 중소기업적합업종 선정으로 쪼그라들었다. 여전히 진행 중인 의료기기와 자동차용 전지는 지지부진하다. 상대적으로 진도가 나갔던 바이오는 문재인 정부 출범 이후 불거진 삼성바이오로직스의 회계 논란에 발목이 잡혔다.

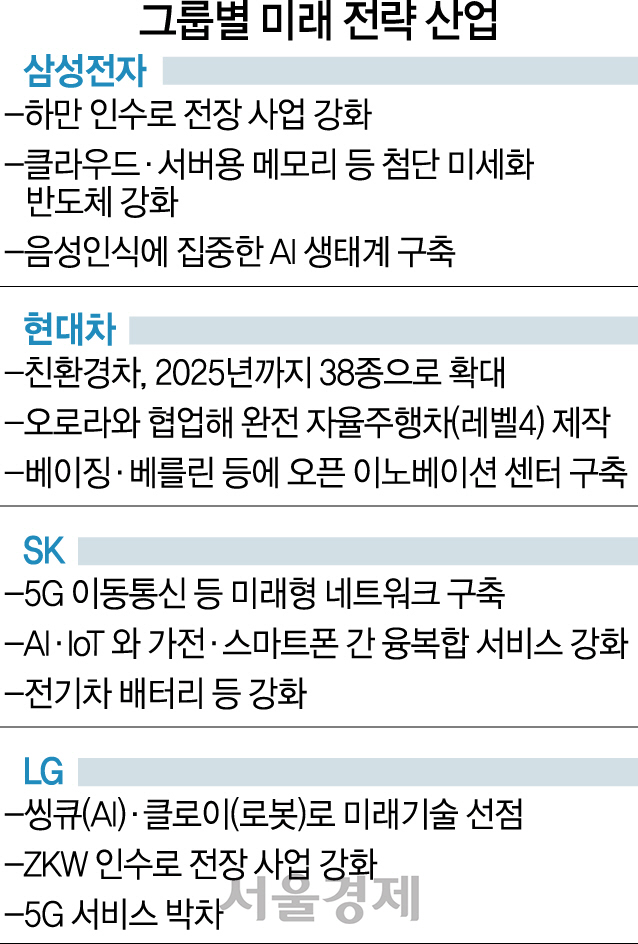

그나마 최근 전장·인공지능(AI) 등을 양축으로 하는 전략산업의 바통 터치가 이뤄졌다. 하지만 각론으로 들어가면 문제가 하나둘이 아니다.

일단 과거 미래전략실처럼 ‘거함’ 삼성의 컨트롤타워 역할을 맡을 조직이 없다. 물론 삼성전자·삼성물산·삼성생명 등 소그룹별 주력업체에 ‘사업지원 태스크포스(TF)’를 두기는 했다. 그러나 인사와 재무에 방점이 찍혀 한계가 있다. AI 사업만 해도 김현석 삼성전자 소비자가전(CE) 사장이 총괄하고 있지만 디스플레이·전기·SDI·SDS 등 전자 계열사 간 시너지를 높일 신속한 의사 결정을 기대하기는 현실적으로 어렵다. 과거 전자와 SDI 간에 있었던 유기발광다이오드(OLED) 중복투자와 유사한 문제가 불거질 개연성이 있다는 의미다. 재계의 한 고위 관계자는 “계열사 간 전략적 협업 자체가 어려워졌다”고 말했다.

미래 전략 산업 육성을 ‘기존 사업의 구조조정’ 관점에서 봐도 허점이 많다. 큰 틀에서 교통정리가 필요하지만 여의치 않은 탓이다. 건설 부문만 해도 삼성중공업·엔지니어링·물산 등에서 사업이 겹친다. 기업에 더 높은 차원의 경영 자율권을 부여해야 한다는 목소리가 나오는 이유다. 재계의 한 임원은 “정권 교체와 동시에 정책 방향이 수시로 바뀌고 지배구조마저 흔드는 게 문제”라며 “사업하기 좋은 환경을 조성하는 게 시급하다”고 말했다.

현대차도 미래 먹거리 찾기에 빨간불이 켜졌다. 우여곡절 끝에 마련한 지배구조 청사진(현대모비스를 분할해 글로비스와 합병하고 모비스를 지배회사로 만듦)이 시장의 반대에 부닥친 것이 결정타가 됐다. 재계의 한 고위 관계자는 “순환출자 고리를 해소하라는 정부의 압박에 서둘다 보니 시장 설득에 소홀했다”고 말했다. 이런 환경에서 미래 투자에 매진하기 힘들다는 게 고민이다. 전기차 경쟁에서는 이미 밀리고 있다. 당장 메르세데스벤츠는 ‘EQ’라는 브랜드로 테슬라에 도전장을 내밀었고 재규어랜드로버도 오는 2020년까지 모든 차종에서 전기차 모델을 한 종 이상 출시하기로 했다. 현대차도 아이오닉에 이어 코나 전기차를 내놓았지만 진척이 더디다. 자율주행 분야는 중국이 패권을 잡아가는 모습이다. 현대차는 최근 중국 바이두의 ‘아폴로 프로젝트’에 참여한다고 밝혔다. 여기에는 다임러와 폭스바겐·포드는 물론 보쉬와 델파이 등 굵직한 부품업체도 들어와 있다. 소프트웨어 플랫폼을 확보한 바이두를 중심으로 생태계가 조성되고 있는 셈. 김도훈 경희대 특임교수는 “산업 전체 생태계가 바뀌고 있는데 우리 기업들은 이런 변화에 안일하게 대처하고 있다”고 우려했다.

총수 역할에 대한 균형 잡힌 시각도 필요해 보인다. 미래 먹거리 발굴이 현실적으로 오너에 크게 기대고 있어서다. 삼성전자의 경우 올해 인수합병(M&A) 실적이 없다. 2017년에도 인공지능 챗봇 서비스업체 플런티 등 스타트업 2곳 인수에 그쳤다. 삼성의 한 임원은 “이재용 부회장이 아시아판 다보스포럼이라는 ‘보아오 포럼’, IT 거물들이 모이는 미국의 ‘선밸리 콘퍼런스’ 등에 참석하지 못하는 점은 여러모로 손실”이라고 말했다. 경제단체의 한 고위 관계자는 “LG도 고(故) 구본무 회장이 ‘전자·화학·통신서비스’의 삼각편대 사업을 전장·OLED·에너지 등으로 확장했고 SK도 최태원 회장의 의지가 없었다면 도시바 인수는 애초부터 불가능했다”며 “무분별한 반기업 정서를 경계해야 한다”고 설명했다. /이상훈·조민규기자 shlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shlee@sedaily.com

shlee@sedaily.com