정부가 강력한 탈원전 정책을 추진 중인 가운데 원자력 인재의 산실인 대학의 원자력 관련 학과가 붕괴되고 있다. 원자력 관련 학과의 경쟁률이 지난해부터 급격히 떨어지고 있는 상황에서 급기야 KAIST 학부생 가운데 단 한 명도 전공으로 원자력 및 양자공학과를 선택하지 않는 일까지 발생했다.

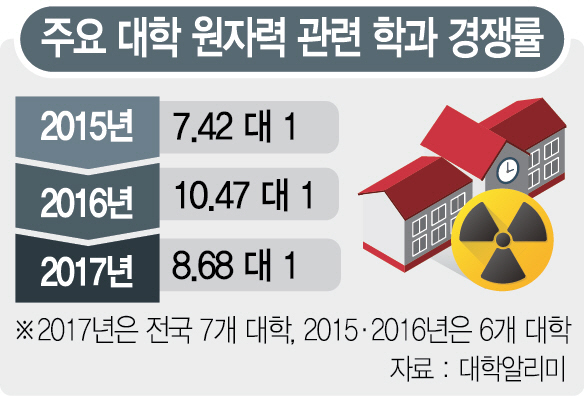

27일 교육부에 따르면 지난해 서울대·경희대·한양대·세종대·조선대·동국대·단국대 등 전국 7개 대학의 원자핵공학과·원자력공학과 등 원자력 관련 학과의 평균 경쟁률이 8.68대1로 전년 대비 17.1% 낮아졌다.

지난 2015년 7.42대1이었던 경쟁률은 2016년 10.47대1로 높아졌지만 그해를 기점으로 꺾였다. 심지어 올해 KAIST 2학기 2학년 진학 예정자 94명 중 원자력 및 양자공학 전공을 선택한 학생은 전무했다.

한국의 원전수출 강국 도약과 함께 우상향 그래프를 그리던 원자력학과 경쟁률이 다시 곤두박질치기 시작한 것은 정부의 탈원전 정책과 무관하지 않다는 게 학계의 분석이다. 최성민 KAIST 원자력 및 양자공학과 학과장은 지난해부터 학과 학생 수가 감소한 데 대해 “정부의 탈원전 정책이 영향을 미쳤기 때문”이라며 “국가 백년대계인 에너지 정책과 관련해 정부가 국가적 차원에서 차분하게 균형 잡힌 시각으로 탈원전을 핵심으로 한 에너지 정책을 전면 재검토해야 한다”고 강조했다. 그는 이어 “원자력 분야는 에너지, 메디컬, 기초 인프라 등 광범위한 성격이 있는데 정부가 한쪽의 주장을 듣고 무리한 정책을 추진하며 부작용이 나타났다”고 덧붙였다.

문제는 이 같은 추세라면 앞으로 원자력전공자 자체가 사라질 수도 있다는 점이다. 업계의 한 관계자는 “원전에너지 분야의 경쟁력은 결국 인적 자원의 경쟁력과 같은 말”이라며 “대학 원자력 관련 학과가 무너지면 우리나라는 결국 ‘기술속국’으로 전락할 수밖에 없다”고 말했다. /고광본선임기자 임지훈기자 jhlim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jhlim@sedaily.com

jhlim@sedaily.com