#1. 한양대 컴퓨터공학과에 재학 중인 김진혁(가명)씨는 다음달 말에 8주간 진행되는 현장실습이 끝나면 동남아시아 여행을 다녀올 생각이다. 김씨는 “회사로부터 최저임금 수준의 급여를 보장받았고 학교가 매달 40만원을 추가 지원해줘 한 달만 일해도 200만원에 가까운 돈이 생긴다”며 “생활비를 제외해도 해외여행을 가기에 무리가 없을 것 같다”고 말했다.

#2. 경기도의 한 대학에 재학 중인 임모씨는 안산 반월공단의 한 제조업체에서 전공필수인 8주 현장실습 과정을 수강 중이다. 임씨는 “회사에서 교통비와 식비 명목으로 한 달에 받는 금액이 20만원에 불과하다”며 “학교에서는 현장실습을 강제하기만 할 뿐 추가로 보조해주는 돈은 없다”고 하소연했다.

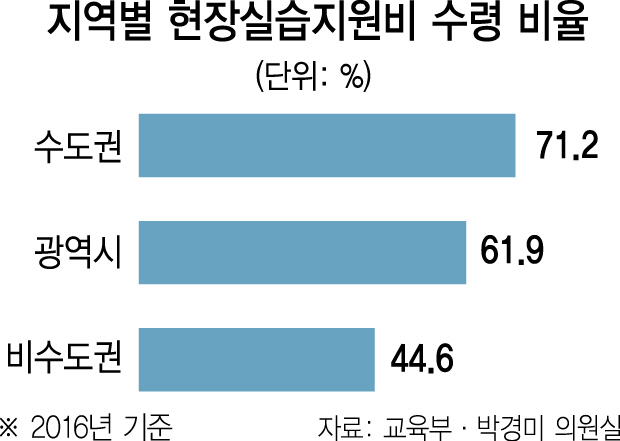

산업체에서 학습근로자로 근무하며 학점을 취득하는 현장실습 참가 학생들의 임금이 양극화 현상을 보이고 있다. 서울 일부 대학은 최저임금에 가까운 대우를 받는 반면 비서울권 대학에서는 사실상 무임금 노동을 강요받는 학생들도 적지 않아 학벌에 따라 임금마저 서열화된다는 지적이 나온다.

29일 대학가에 따르면 매년 1,000명 내외의 현장실습생을 배출하는 한양대는 참가 업체에 최저임금 수준의 대우를 공식적으로 요구하고 있다. 컴퓨터공학 등 기업 수요가 많은 전공자의 경우 월 최대 200만원을 받는 학생들도 있다는 게 학교 측 설명이다. 한양대 관계자는 “학생들에게 월 160시간 근로를 기준으로 최소 100만원 이상을 지급한다는 약속을 한 기업에만 학생을 보내고 있다”며 “기업에서 지급하는 급여와 별도로 학교도 매달 40만원을 추가 지급한다”고 설명했다.

세종대는 학생들이 월평균 80만원을 받을 수 있도록 내부 방침을 세웠다. 세종대 관계자는 “기업 섭외가 쉽지 않다 보니 40만원만 주는 기업만 나타나도 감지덕지하는 분위기”라며 “학생들의 불만을 고려해 장학금 등으로 40만원을 추가 보전해주고 있다”고 귀띔했다.

비서울권 지역의 대학들은 상황이 훨씬 심각하다. 월평균 20만~40만원을 받는 경우가 비일비재하고 심지어 기업으로부터 급여를 전혀 받지 못하는 학생들도 적지 않다는 평가다. 경남의 한 국립대에 재학 중인 한 학생은 “전공필수로 160시간 실습을 의무적으로 해야 하지만 실습 업체였던 식품 프랜차이즈 기업에서 교통비와 식비를 일절 받지 못했다”고 하소연했다.

이처럼 학생들 임금이 천차만별인 것은 대학의 수요에 비해 참가 의향이 있는 기업이 드물기 때문이다. 그나마 참가 의향이 있는 기업도 상위권 대학 출신을 선호해 대다수 대학의 경우 ‘을’의 위치에서 기업이 정하는 임금을 받아들일 수밖에 없는 신세다. 정부 지침상 현장실습생의 급여 하한선이 없는 점도 임금 양극화를 부추긴다는 지적이다.

서울의 한 대학 현장실습지원센터장은 “여러 대학에서 현장실습생을 받는 일부 기업은 같은 일을 시켜도 출신 학교별로 암암리에 급여를 다르게 주는 사례도 나오는 실정”이라고 말했다. /박진용기자 yongs@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yongs@sedaily.com

yongs@sedaily.com