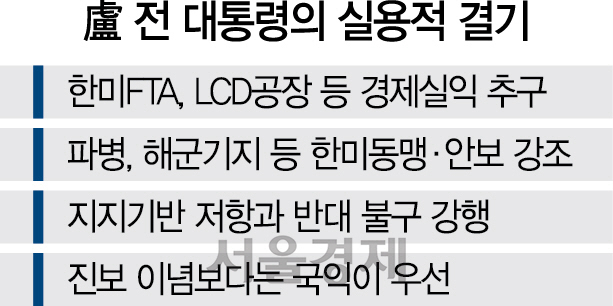

역사의 수레바퀴를 10년 전으로 훌쩍 되돌려 노무현 전 대통령 시절로 회귀해보자. 노 전 대통령은 민주노총·시민단체·전교조 등 이른바 진보세력을 등에 업고 지난 2003년 청와대에 입성했다. 이익집단의 정권탄생 청구서는 수북했다. 하지만 노 전 대통령은 대한민국의 미래와 국운을 결정할 역사의 큰 물줄기 앞에서는 ‘실용적 결기’를 보였다. 현재의 지지기반을 잃더라도 미래의 대한민국을 선택했다. 2004년 진보진영을 중심으로 반대 목소리가 거셌지만 이라크 파병을 단행했다. 이는 한미동맹을 공고히 하는 계기가 됐다. 2006년 한미 자유무역협정(FTA)을 추진할 때는 우군(友軍)마저 경제 예속이자 망국의 길이라고 비판했지만 허울 좋은 이념보다 경제적 실리를 택했다. 문재인 대통령은 당시 상황에 대해 책 ‘운명’에서 “노 대통령은 한미 FTA 체결에서 줄곧 장사꾼 논리와 국익을 강조했다. 이런 접근법은 협상단에 큰 힘을 실어줬다”고 고백했다. 수도권 규제를 과감하게 풀어 파주에 LG필립스LCD(현 LG디스플레이) 공장을 짓는 데 힘을 보탠 것도 규제개혁의 용단이 있었기에 가능했다. 2007년에는 환경단체와 지역사회의 반대에도 불구하고 제주 해군기지 건설을 결정했다. 국가안보가 우선이었다. 지지기반을 잃는 위험을 감수하면서도 진보적 처방과 함께 우파적 처방도 내놓았다. 대한민국의 갈림길에서 붉은 이념보다 국익을 택한 것이다.

내년이면 집권 3년차를 맞는 문 대통령이 노 전 대통령의 실용적 결기를 따를 수 있을까. 몽니를 부리는 민주노총을 빼고서라도 22일 청와대에서 새로운 사회적 대화 기구인 경제사회노동위원회를 출범시키기로 한 것은 ‘더 이상 떼쓰기에 끌려가지 않겠다’는 결연한 모습을 보인 것으로 풀이된다. 제대로 된 노동개혁과 규제혁파 없이는 더듬이를 잃은 메뚜기처럼 국정운영이 깊은 수렁에 빠질 수 있다는 위기감이 배어 있다. 정권교체의 한 축이었던 노총·시민단체의 이탈과 이반을 감수해야 하고 집토끼마저 잃을 수 있다. 민주당의 한 중진 의원은 “집권 초기 80%에 달했던 문재인 정부의 지지율이 52%까지 떨어졌다. 개혁작업에 속도를 낸다면 집토끼도 나갈 수 있다. 고민이 깊다”고 토로했다. 선택의 갈림길에서 문 대통령의 용단이 남았다. 이리저리 지지세력의 눈치를 살피다 게도 구럭도 모두 잃는 패착을 둘 것인지, 아니면 과감한 혁신과 전환으로 산토끼까지 흡수할 것인가.

문 대통령에게는 실용적 결단을 요구하는 과제들이 산적해 있다. 여야가 합의한 탄력근로제 확대를 포함해 원격의료, 카풀, 핀테크, 개인정보 공유 등 진보진영이 알레르기 반응을 보이는 숙제들이다. 한솥밥을 먹는 민주당 매파 의원들도 격렬하게 반대한다. 김용철 부산대 교수는 “문재인 정부가 민주노총과 시민단체의 논리만 따라가서는 앞으로 못 나아간다”며 “노동개혁과 규제 완화, 투자 활성화 없이는 저성장 궤도를 벗어날 수 없다. 지금이야말로 정책조합(policy mix)에 나서야 할 때”라고 지적했다. 문 대통령이 어느 길을 택할지에 따라 대한민국의 ‘운명’이 결정된다. vicsjm@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

vicsjm@sedaily.com

vicsjm@sedaily.com