갑상선암의 10%가량을 차지하는 여포암(여포성 갑상선암)은 현미경으로 유두암 세포와 구별이 어렵고 세포·조직 검사를 해도 암인지 구분하기 어려워 2㎝ 안팎으로 꽤 커진 상태에서 발견·진단되는 경우가 많다. 폐·뼈 등 전신에 걸쳐 전이된 경우 생존율이 떨어진다. 암이 의심되면 수술로 절제한 뒤 주변 조직으로 파고든 흔적이 있는지를 보고 암 여부를 판단한다.

크기가 작은 유두암이라도 목 주변에 드물지 않게 재발할 수 있고 다른 장기로 전이될 경우 치명적 결과를 가져올 수 있다. 갑상선 절제수술 결과 암이 갑상선 피막을 침범하거나 임파선으로 전이된 것으로 확인되면 재발 중간위험군, 암이 4㎝ 이상으로 크거나 주변의 성대·근육 등을 침범했으면 재발 고위험군에 속한다.

중간·고위험군의 재발을 예방하고 늦추기 위해서는 방사성 동위원소 약을 먹고 갑상선호르몬 약 복용량을 늘리는 방법을 쓴다. 갑상선호르몬 약을 몸무게 등을 고려해 허용치 상한에 가깝게 복용량을 늘리면 뇌하수체가 혈중 갑상선호르몬의 양이 충분하다고 감지, 갑상선 등에 호르몬 분비활동을 하라는 ‘갑상선 자극 신호’를 보내는 걸 중단한다. 이런 치료법을 ‘갑상선자극호르몬 억제요법’이라고 한다. 뇌하수체에서 만들어지는 갑상선자극호르몬은 갑상선암 세포의 성장·전이를 촉진해 암 재발률을 높이데 이런 원리를 역이용한 것이다. 다만 골절·부정맥 위험을 높이는 단점이 있다.

갑상선암 중에는 ‘매우 무서운 암’도 있다. ‘저분화·미분화’ 갑상선암이 그들이다. 저분화·미분화란 세포가 갑상선호르몬을 분비하는 갑상선 세포의 기능을 상당히 또는 모두 잃은 세포를 말한다. 그래서 갑상선자극호르몬이 영향을 미치지 못할 것으로 보고 저분화·미분화 갑상선암 환자에겐 호르몬 억제요법을 쓰지 않는 게 관례였다.

하지만 서울대병원 내분비내과 조선욱·박영주·송영신 교수팀이 이런 생각을 뒤집는 연구결과를 발표해 저분화·미분화 갑상선암 환자에 대해서도 호르몬 억제요법을 쓰는 사례가 늘어날 것으로 보인다.

저분화·미분화 갑상선암은 성장 속도가 빠르고 공격적이며 전이도 잘 돼 생존률이 낮다. 특히 갑상선암에서 온 것인지, 다른 암에서 온 것인지조차 알 수 없을 정도로 갑상선 세포로 전혀 분화하지 않은 미분화 갑상선암의 경우 수술이 불가능한 경우가 많아 진단 후 2~3개월, 길어도 3~6개월 안에 사망한다.

조 교수는 “분화도가 나쁜 저분화 갑상선암 실험동물에 갑상선자극호르몬을 투여했더니 암세포를 먹여살리는 신생혈관 생성을 촉진해 암세포가 더 빨리 자라고 혈관세포에서 갑상선암을 보조하는 많은 성장인자들이 발현되는 걸 확인했다”며 “저분화·미분화 갑상선암 환자에 대해서도 수술 후 적극적인 호르몬 억제요법을 써볼 필요가 있다”고 말했다. 그는 또 “심장이 아주 안 좋거나 이미 여러 번 골절되는 등 호르몬 억제요법을 적용하기 어려운 경우가 아니면 몸무게를 감안해 정상범위 내 상한에 가깝게 갑상선호르몬 약 복용량을 늘려 재발·전이 예방·지연 효과를 추구하고 있다”고 덧붙였다.

우리나라 사람들은 통상적으로 88~100마이크로그램(㎍)의 갑상선호르몬을 필요로 한다. 갑상선암환자의 경우 신체조건 따라 차이가 있지만 몸무게 60㎏ 정도면 125㎍, 70㎏ 정도면 150㎍, 90~100㎏ 정도면 200㎍까지 갑상선호르몬 약 복용량이 늘어날 수 있다.

/임웅재기자 jaelim@sedaily.com

순한 갑상선암이라도 1㎝ 이상땐 제거해야

기관지·신경 침투하기 쉬운 위치라면

크기 작더라도 빨리 제거하는 게 유리

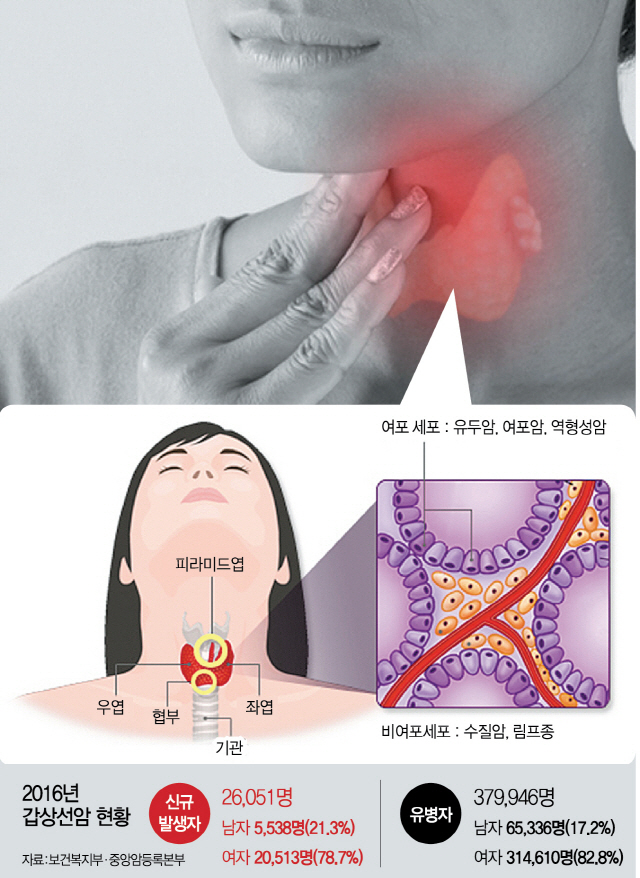

갑상선(갑상샘)은 목 중앙에 나비 모양으로 얹혀 있는 갑상선호르몬 분비기관이다. 한 쪽 날개는 폭 2㎝, 높이 5㎝, 무게는 양쪽을 합해 15~20g 정도다. 주변에 기도, 식도, 성대와 목소리 신경, 심장과 뇌를 이어주는 동맥 등이 빽빽하게 둘러싸고 있다. 그래서 갑상선의 외곽쪽에서 암이 생기면 주변 조직으로 침투·전이되기 쉽다.

갑상선 조직에서 만들어지는 갑상선호르몬은 혈액을 타고 몸 전체를 돌며 신진대사를 조절한다. 호르몬이 과다분비(갑상선기능항진증)되면 체력소모가 심해지고 쉽게 피로를 느낀다. 식욕이 왕성해서 잘 먹는데도 몸무게가 줄고 땀이 많이 나며 더위를 많이 탄다. 가슴이 두근거리고 신경이 예민해져 잘 흥분하고 화도 잘 낸다. 위장의 운동속도가 빨라져 대변횟수가 늘고 변이 묽어진다. 팔다리 힘이 빠지고 손이 떨리며 남자는 다리 마비, 여자는 월경이 불규칙해지고 월경량이 줄어든다.

신규 갑상선암 환자는 2012년 4만4,621명까지 늘어났다가 과잉진단·수술 논란 이후 2016년 2만6,051명으로 줄었다. 신규 암발생자 수 순위도 위암·대장암에 이어 3위로 밀려났다.

갑상선 초음파 기술의 발전으로 0.5㎝ 안팎의 갑상선 종양까지 샅샅이 찾아내 수술이 이뤄지자 지난 2012년 과잉진단·수술 논란이 일기도 했다. 그래서 관련 학회의 논의를 거쳐 예후가 좋은 편인 유두암은 0.5~1㎝까지는 암인지 여부를 진단하지 말고 지켜보는(경과관찰) 쪽으로 의견이 모아졌다.

암 진단 및 수술 시기는 언제가 좋을까. 정웅윤 연세대 세브란스병원 교수(갑상선내분비외과)는 “0.5㎝쯤 되는 순한 유두암·여포암도 조금만 자라면 기관지·신경 등을 침투할 수 있는 위험한 곳에 자리 잡았다면 빨리 제거하는 게 나을 수 있다”며 “또 0.5~1㎝ 크기라도 초음파상 암이 의심돼 조직검사 등을 통해 확인되면 빨리 제거하는 게 낫다”고 설명했다. 경과관찰을 하다 림프절 등으로 전이되면 수술범위만 커지기 때문이다.

1㎝ 이상으로 커진 암은 수술하는 게 원칙이다. 정 교수는 “갑상선암도 초기에 발견해 치료·수술하는 게 완치율을 높일 수 있다”며 “병기가 3기를 넘어가면 보조치료도 해야 하고 재발률·사망률도 높아진다”고 말했다.

/임웅재기자 jaelim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >