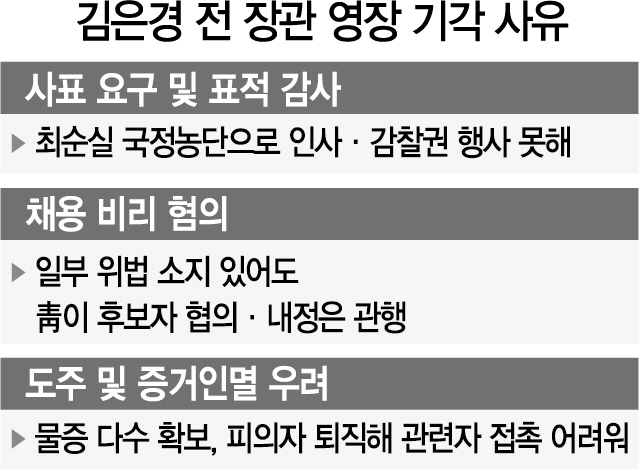

이날 서울동부지법 박정길 영장전담 부장판사는 객관적 증거가 확보됐고 김 전 장관이 이미 퇴임한 점을 들며 “증거인멸이나 도주의 위험이 적다”고 기각 사유를 밝혔다. 법원은 이번 ‘환경부 블랙리스트’ 의혹을 놓고 이례적으로 구체적인 기각 사유를 덧붙였다. 핵심은 김 전 장관의 산하기관 임원 인사 관여가 부당하다고 단정하기 어렵다는 것이다.

우선 법원은 ‘사표 요구 및 표적감사’ 관련 혐의에 다툼의 여지가 있다고 봤다. 최순실 국정농단과 대통령 탄핵이라는 특수한 사정으로 공공기관에 대한 정부의 인사·감찰권 행사가 제한됐다는 것이다. 이는 새롭게 들어선 문재인 정권이 ‘비정상의 정상화’ 차원에서 인사권을 행사했다는 논리다. 법원이 청와대와 김 전 장관이 줄곧 주장했던 정부의 인사권 행사라는 설명을 일정 부분 받아들인 것이다. 또 법원은 “(문재인 정부가) 인사 수요 파악 등을 목적으로 (산하기관 임원에게) 사직 의사를 확인했다고 볼 여지가 있다”고 밝혀 ‘환경부 블랙리스트’도 정부의 정당한 인사권 행사로 볼 여지가 있다고 판단했다.

‘채용비리 혐의’에 대해서도 법원은 김 전 장관의 고의나 위법성 인식이 적어 보인다고 판단했다. 법원은 “청와대와 부처 공무원들이 임원추천위원회 단계에서 후보자를 협의하거나 내정하던 관행이 법령 제정 시부터 현재에 이르기까지 장시간 있었던 것으로 보인다”며 “김 전 장관에게 고의나 위법성 인식이 다소 희박해 보인다”고 설명했다. 이는 김 전 장관 행위에 일부 위법의 소지가 있어도 관행이라 문제 삼기 어렵다는 것이다.

일각에서는 영장 기각으로 검찰 수사에 차질이 불가피할 것이라는 전망이 나오지만 검찰 입장은 다르다. 검찰 관계자는 “수사 초기라면 한 명의 구속 여부가 수사 성패를 가를 수 있지만 지금은 막바지 단계”라면서 “일각에서 주장하듯 영장전담 판사가 유무죄를 가렸다고 판단하지 않는다”며 지속적인 수사 의지를 내비쳤다. 한편 김 전 장관 구속영장 기각을 두고 정치권에서는 엇갈린 반응이 오갔다. 청와대와 여당은 각각 “판사의 결정을 존중한다” “공정한 판단”이라며 흡족한 표정을 지은 반면 야당은 “청와대의 압박이 작동한 결과”라며 비판의 목소리를 높였다. /서종갑·이태규·양지윤기자 gap@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

gap@sedaily.com

gap@sedaily.com