주요2개국(G2) 간 무역 보복전과 급격한 저출산·고령화. 더디기만 한 차세대 신산업 육성까지.

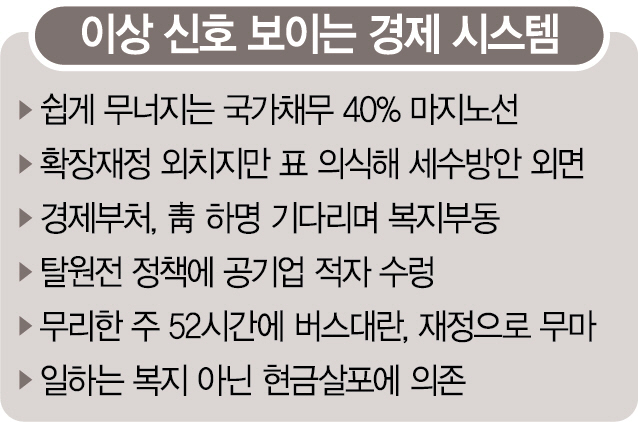

한국 경제는 가보지 않은 길에 서 있다. 하지만 경제정책은 지금까지 쌓아올린 시스템을 허문 채 주먹구구 운용이 난무하고 있다. 문제가 생기면 그때그때 재정으로 메우는 식이다. 정책 시야도 당장 눈앞의 포퓰리즘에 가려 있다 보니 긴호흡을 가지고 추진돼야 할 정책들의 과속이 심각하다. 부작용도 속출하고 있다. 청와대의 주문에 경제 부처가 하청업체로 전락했다는 자조도 나온다. 당청이 설익은 대책을 던지면 정부는 뒷수습에 여념 없다. 당정청이 톱니바퀴처럼 돌아가며 정책 생산이 이뤄져야 하지만 컨트롤타워인 기획재정부는 당청의 기세에 눌린 지 오래다. 경제 운용 시스템이 붕괴되고 있다는 징후다.

◇혼선 빚는 정책들=경제정책 운용 원칙과 시스템이 속절없이 무너지고 있다. 세계 10대 경제 대국답게 시스템에 기반해 안정적으로 운용되는 모습을 찾기 어렵다. 수십년간 나랏빚 관리의 심리적 저항선이었던 ‘국가채무비율 40%’가 대통령 말 한마디로 무너진 게 대표적이다. 문재인 대통령은 지난달 국가재정전략회의에서 “국가채무비율을 40%로 삼는 근거가 무엇이냐”고 물었고 이 말 한마디는 재정 당국 존재의 의미를 없애버렸다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 “오는 2022년이면 국가채무비율이 40% 중반까지 오를 것”이라며 문 대통령의 적극적 확장 재정 주문에 화답했다. 애초 정부가 예상한 2022년 수치는 41.6%다. 기재부 차관을 지낸 한 전직 관료는 “기재부 공무원이라면 국가채무비율 40%의 의미를 절대 가볍게 여길 수 없는데, 안타깝다”고 말했다. 문제는 확장 재정을 하겠다는데 어디에서 재원을 조달할지는 함구하고 있다는 점이다. “증세는 검토하지 않고 있다”는 게 청와대와 정부 입장이다. 결국 빚을 내야 하는데 이는 미래 세대의 부담으로 고스란히 돌아온다.

에너지정책도 대책 없기는 마찬가지다. 원자력 발전 비중을 줄이고 신재생에너지를 키우겠다고 하지만 이는 전기료 인상을 동반한다. 킬로와트(㎾)당 전력 구입 단가가 원자력은 62원8전인 데 비해 신재생은 177원96전으로 3배나 비싸기 때문이다. 그럼에도 정부는 “탈원전정책으로 인한 전기료 인상은 없다”는 입장이다. 결국 한국전력 등 공기업의 부담으로 돌아가고 이는 곧 국민 부담이다. 한전은 올해 2조4,000억원 적자를 예상하고 있다. 김소영 서울대 경제학과 교수는 “경제 전체를 크게 보며 균형적 사고로 정책을 펼칠 필요가 있다”고 꼬집었다.

◇제 역할 못하는 컨트롤타워=굵직한 정책이 모순투성인 것은 컨트롤타워인 기재부가 중심을 잡지 못하고 당청에 정책 주도권을 내줬기 때문이다. 당청은 기본적으로 표(票)를 먹고 살기 때문에 포퓰리즘 속성이 강하다. 가장 전문성 있는 정책 전문가 집단인 경제 관료들이 정작 당청 간 의사결정 과정에서 뒷전으로 밀려나다 보니 스텝이 꼬이는 것이다. 신용카드 소득공제 축소, 주세(酒稅) 개편 연기, 추가경정예산 편성 등 기재부 입장이 당청 눈치 보기에 밀린 사례가 적지 않다.

충분한 준비 없이 덜컥 도입된 주 52시간 근무제, 이로 인해 촉발된 버스 대란 사태가 대표적이다. 대통령 국정과제로 도입된 주 52시간 근무제의 후폭풍이 자명한데도 주무 부처인 국토교통부는 손 놓고 있다가 버스 파업이 임박해서야 부랴부랴 대응책 마련에 나섰다. 결국 봉합한 것도 정치인 출신 장관과 지자체장끼리였다. 공유경제도 마찬가지다. 지난 3월 택시·카풀 사회적 대타협 기구가 출퇴근 시간 카풀 허용, 월급제 시행 등에 합의했지만 당청과 택시 노조가 합의안 마련 전면에 섰을 뿐 국토부는 들러리에 그쳤다./세종=한재영기자 jyhan@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >