‘설레게 해줘서 감사합니다.’

16일(한국시간) 20세 이하(U-20) 월드컵 축구 대표팀의 기사에는 이런 내용의 댓글이 많이 달렸다. 실제로 ‘리틀 태극전사’들이 약 3주 동안 국민들에게 선물한 것들 중 가장 큰 감정은 설렘이었다. 전통 강호 아르헨티나를 이겼다는 자부심, 한일전 승리의 통쾌함, 98분에 동점골을 터뜨리고 결국 뒤집는 근성을 선보여온 대표팀은 우리나라도 월드컵 결승의 주인공이 될 수 있다는 벅찬 설렘까지 선물했다. 설렘의 또 다른 이유는 ‘20세 이하’가 가진 어감에서 느껴지는 가능성 때문일 것이다.

정정용 대표팀 감독은 이날 결승전 패배 뒤 “여기까지 올라온 것만으로 자긍심을 가져도 충분하다. 우리 선수들은 앞으로 한국축구에서 5~10년 안에 자기 포지션에서 최고의 자리에 있을 거라고 생각한다”며 “준우승했지만 아직 우승이라는 도전 기회가 남아있다. 또다시 후배들이 도전할 수 있을 것”이라고 했다.

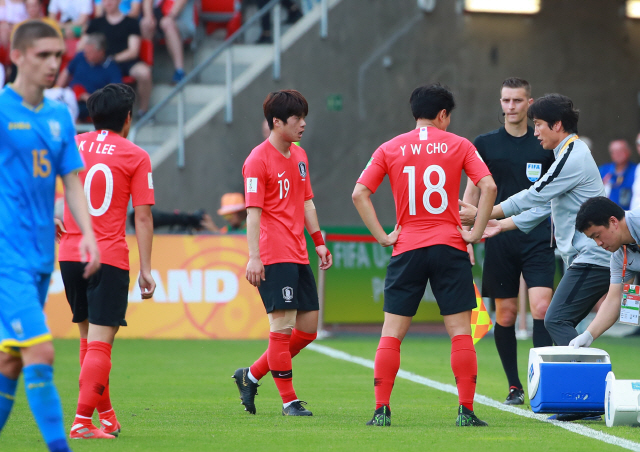

16강에서 아시아(일본), 8강에서 아프리카(세네갈), 4강에서 남미(에콰도르)를 넘고 한국 남자축구 사상 처음으로 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회 결승 무대에 선 한국은 유럽의 자존심은 아쉽게 꺾지 못했다. 우크라이나의 3대1 역전승으로 유럽은 2013년부터 4회 연속(프랑스·세르비아·잉글랜드·우크라이나) 우승컵을 가져갔다.

한국은 1981년 카타르, 1999년 일본에 이어 아시아 국가로는 세 번째로 U-20 월드컵 준우승을 차지했다. 2002년 한일 월드컵 4강에 버금가는 쾌거라 해도 지나치지 않다. 체력과 압박을 앞세운 히딩크식 축구가 2002년의 신화를 빚었다면 올해 정정용호는 당당한 축구, 배려의 축구로 세계를 놀라게 했다.

대표팀은 밖으로는 당당했고 안으로는 배려가 넘쳤다. 2017년 5월 이강인(발렌시아)이 생애 처음 태극마크를 달고 소집훈련에 합류하면서 정정용호는 본격 출항했다. 국가대표 경력도, 프로 경력도 없던 정 감독은 2006년부터 유소년 대표팀 지도의 외길을 걸어온 지도자였다. 그가 지난해 11월 아시아 U-19 챔피언십에서 선수들에게 나눠준 전술노트에는 상대에 따른 포메이션, 세트피스는 물론 선수별 역할까지 빼곡히 적혀있었다. 선수들은 이 노트를 보고 “우리를 얼마나 생각하시는지, 이번 대회를 얼마나 중요하게 생각하시는지 알 수 있었다”고 돌아봤다. 밑줄 그어가며 반복해서 보고 자료를 더 요청하면서까지 선수들은 ‘열공’했다. 이 과정에서 쌓인 자신감으로 대회 전부터 공공연하게 우승을 목표로 얘기했고 36년 만의 4강 신화를 이룩한 뒤에도 할 일이 더 남았다며 스스로 동기부여를 했다.

소집 기간 휴대폰 사용을 금지하지 않고 가벼운 외출도 권하는 등 정 감독은 자율과 규율의 조화로 정정용호만의 독특한 문화를 만들었다. 정 감독을 ‘정쌤(정 선생님의 애칭)’이라 부르며 격의 없이 다가간 선수들은 중요한 경기들을 앞두고 “선생님을 위해서 이기겠다” “선생님을 실망 시켜드리지 않기 위해서 더 열심히 하겠다”고 각오를 밝히기도 했다.

정정용호에는 칭찬과 배려가 넘쳤다. 어릴 때부터 ‘큰물’에서 논 동생 이강인에게 두 살 위 형들은 텃세를 부리지 않았다. 오히려 이강인이 가진 기술에 환호하고 ‘막내 형’이라 부르며 불편 없이 에이스 역할을 하도록 배려했다. 그런 동료들을 이강인은 “진짜 잘하고 좋은 형들이다. 형들 덕분에 여기까지 왔다”고 치켜세웠다. 골키퍼로는 작은 184㎝ 키로도 7경기를 풀타임을 뛰면서 고비마다 선방쇼를 펼친 이광연(강원)은 “후배들도 간절한 마음으로 준비하면 ‘어게인 2019’를 넘어 우승까지 할 수 있을 것”이라고 전했다.

/양준호기자 miguel@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

miguel@sedaily.com

miguel@sedaily.com