125년 전통의 카비스베이호텔은 영국 남서부 끝자락에 닿은 대서양의 환상적인 절경을 자랑한다. 이곳에서 오는 11일(현지 시간)부터 사흘간 주요 7개국(G7) 정상회의가 열린다. 카비스베이를 품은 콘월 지방은 대서양으로 3면이 둘러싸인 반도 형태로 수도 런던에서 기차로 4시간이 걸리는 ‘땅끝 마을’이다.

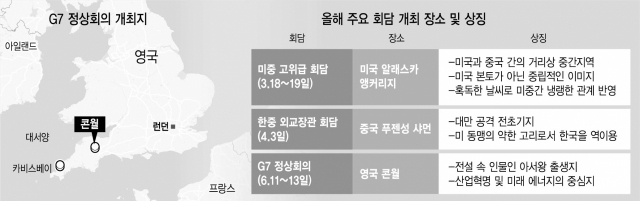

보리스 존슨 영국 총리가 멀리 떨어진 콘월을 선택한 것은 그의 정치적 야심 때문이라는 분석이 나온다. 콘월은 영국의 정체성을 지탱하는 전설 속 인물 아서왕이 태어났다고 전해지는 곳이다. 영국인들은 5~6세기에 아서왕이 이민족의 침입을 막아냈다고 믿고 있다. 존슨 총리는 이런 상징이 깃든 콘월에서 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴, Brexit) 이후 영국의 비전을 전 세계에 드러내는 데 주력할 계획이다. 지난 2019년 직접 EU와 탈퇴 협정을 체결한 존슨 총리가 EU 일원이 아닌 독립적인 국가로서 영국의 위상을 부각시킨다는 얘기다.

존슨 총리는 영국의 미래 에너지 산업을 강조할 것으로 보인다. 콘월은 18~19세기 산업혁명 당시 구리 광산으로 번성했지만 현재는 풍력발전의 중심지로 탈바꿈했다. 이와 관련해 존슨 총리는 "200년 전 콘월의 주석과 구리 광산은 영국 산업혁명의 핵심이었다"며 "올여름 콘월은 다시 한번 세계의 중대한 변화와 진보의 중심이 될 것"이라고 1월에 밝힌 바 있다. 특히 11월 영국 글래스고에서 개최되는 제26차 기후변화협약 당사국총회(COP26)를 앞두고 영국의 녹색 정책을 전 세계에 널리 알려야 하는 상황이다.

조 바이든 미국 대통령에게도 존슨 총리만큼이나 이번 G7 정상회의의 의미가 각별하다. G7 외교 무대에 정식 데뷔하는 바이든 대통령은 콘월 회담을 통해 한동안 소원했던 동맹 구도를 복원해 중국을 고립시키는 계기로 만들겠다는 의지를 드러내고 있다. 이번에 영국·벨기에·스위스를 잇따라 방문하는 바이든 대통령은 6일 워싱턴포스트(WP) 기고문에서 "이번 순방은 새 시대의 도전에 대처하고 위협을 억제하는 민주주의의 역량을 입증하기 위한 것"이라고 강조했다. 유럽을 중심으로 한 ‘반중(反中) 전선’ 구축을 이번 회담의 최우선 과제로 내세운 것이다. 이 같은 맥락이라면 많은 영국인들이 정통성의 상징으로 보는 아서왕의 전설이 깃든 콘월 지역은 오랜 세월 확립된 동맹의 가치를 과시하려는 미국의 전략에도 부합하는 곳임을 알 수 있다. 이와 관련해 G7이 공동 선언문에 '대만해협의 안정이 중요하다'는 내용을 포함하는 문제를 놓고 조율에 들어갔다고 니혼게이자이신문이 전했다. 이 문구가 삽입된다면 G7 정상 선언문 사상 처음이다. 앞서 G7 외교장관들은 지난달 외교·개발장관회의를 마친 후 공동성명에서 대만해협의 평화와 안정의 중요성을 강조한 바 있다. 지난해부터 홍콩 문제와 신장위구르 인권 문제로 입씨름을 해온 중국과 서방 간 갈등이 더욱 격화할 것이라는 관측이 나온다.

이처럼 전 세계적으로 중요한 회담은 의외의 장소에서 종종 열렸다. 앞서 3월 미중 양국은 바이든 행정부 출범 이후 첫 고위급 대면 장소로 알래스카주 앵커리지를 선택했다. 앵커리지는 지리적으로 양국의 중간 지점에 위치하고 세계 언론 매체의 눈을 피하기 좋은 곳이다. 중국 입장에서도 앵커리지에 중립적 이미지가 있어 미국에 지나치게 양보한 것이 아니라는 인상을 줄 수 있었다. 특히 앵커리지에서 벌어진 토니 블링컨 미 국무장관과 양제츠 중국 공산당 외교 담당 정치국원 간의 설전은 “알래스카의 혹독한 날씨만큼이나 살벌했다”는 평가가 나오기도 했다.

4월 한중 외교장관 회담은 중국 남동부 푸젠성 샤먼에서 열렸는데 대만과 지리적으로 가깝다는 이유로 논란이 됐다. 미중 양국이 대만을 놓고 신경전을 벌이는 상황에서 중국이 대만 진먼다오섬과 지척인 샤먼을 회담 장소로 정한 것 자체에 메시지가 담겨 있다는 분석이 나왔다. 실제 샤먼은 양안(兩岸·중국과 대만) 관계의 상징적 장소로 1958년 중국이 진먼다오를 포격할 당시 전초기지였다. 이곳에는 유명한 '일국양제(一國兩制·한 국가 두 체제)’ 선전 간판도 있다.

/김기혁 기자 coldmetal@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

coldmetal@sedaily.com

coldmetal@sedaily.com