지난 60년간 불려온 ‘문화재(文化財)’라는 용어와 분류 체계가 ‘국가유산(國家遺産)’으로 바뀐다.

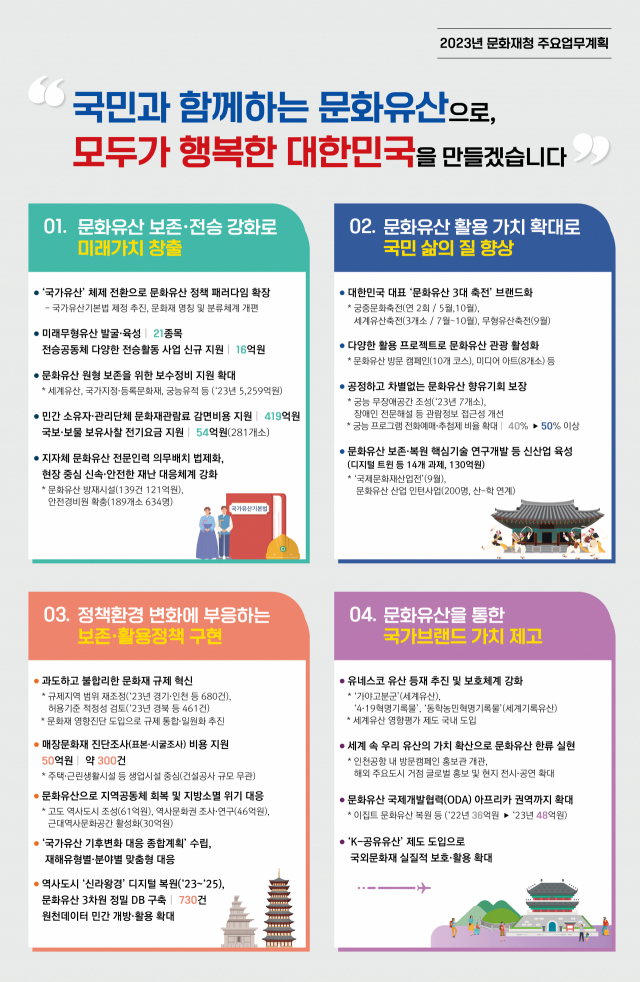

문화재청은 이와 관련한 법과 제도 정비를 포함한 올해 주요 업무 추진 계획을 2일 발표했다.

가장 주력하는 과제는 1962년에 제정돼 60년 동안 이어진 ‘문화재’ 체제의 전환이다. ‘문화재’는 일제 강점기 때 일본어를 그대로 받아들인 용어이며, 재화적 의미를 포한하는 단어다. 문화재청은 현행 문화재 분류 체계를 국제 기준에 맞춰 △문화유산 △자연유산 △무형유산 등으로 개편하고 연내에 관련 법 제·개정 작업을 마칠 계획이다. ‘국가유산기본법’ 등 12개 관계 법률의 제·개정안은 지난해 12월 국회 상임위원회에 상정됐다.

해외에 있는 우리 문화유산을 제대로 보호하고 활용할 수 있도록 ‘K-공유유산’ 제도를 새로 도입한다. 공유유산이란, 2개 이상의 국가가 역사적·문화적 가치를 공유하는 유산을 뜻한다. 예를 들어, 미국에는 1893년 시카고 만국박람회에 출품한 유물이나 대한민국임시정부 비행학교 등이 남아있다. 문화재청은 올해 10월께 시범사업 계획을 수립해 미국, 프랑스 등과 협력에 나설 예정이다.

전체 문화유산의 32% 비중을 차지하는 불교 문화유산에 대한 정책적 지원도 강화하기로 했다. 국보·보물을 보유한 사찰 281곳에 올 한해 54억원을 투입해 전기요금을 지원한다. 국가지정문화재를 보유한 사찰 등이 문화재 관람료를 감면하면 그 비용을 국가가 지원한다.

문화재를 기준으로 설정된 ‘역사문화환경 보존지역’ 범위도 규제 완화를 위해 조례에 맞춰 합리적으로 조정한다. ‘역사문화환경 보존지역’은 문화재의 외곽 경계로부터 500m 이내에서 시·도지사가 문화재청장과 협의해 이를 조례로 정하도록 하고 있다. 문화재청은 올해 경기·인천 등의 역사문화환경 보존지역 680곳의 규제 범위를 재조정하고, 경북 내 461곳의 허용 기준이 적정한지 살펴볼 계획이다.

우리 문화유산의 위상을 높이기 위해 ‘가야고분군’을 유네스코(UNESCO) 세계유산에, ‘4·19혁명 기록물’과 ‘동학농민혁명 기록물’을 세계기록유산에 각각 올릴 수 있도록 노력할 계획이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com