‘홍콩이 돌아왔다. 하지만 뭔가 달라졌다.’

아시아 최대 규모 아트페어인 ‘아트 바젤 홍콩(Art Basel HK)’이 21일(이하 현지시간)과 22일의 VIP 사전 관람을 시작으로 23일 홍콩 컨벤션센터에서 개막한다. 코로나19의 팬데믹을 넘어 ‘정상적’인 개막은 4년 만이다. 2020년에는 온라인으로만 진행됐고, 2021년은 오프라인 규모가 대폭 축소됐으며, 지난해엔 3월 행사가 5월로 연기된 데다 방역조치에 의한 격리 의무로 갤러리 인력이 입국하지 못하는 파행을 겪었다. 세계 최정상 아트페어인 ‘아트바젤’이 현지 행사였던 ‘홍콩아트페어(Art HK)’를 인수해 2013년부터 열린 ‘아트바젤 홍콩’은 1년에 한 번 열리는 5일간 약 8만 명의 관람객을 끌어 모으고, 거래액 규모만 1조원에 이른다.

◇ 홍콩이 돌아왔다(Hong Kong is Back)

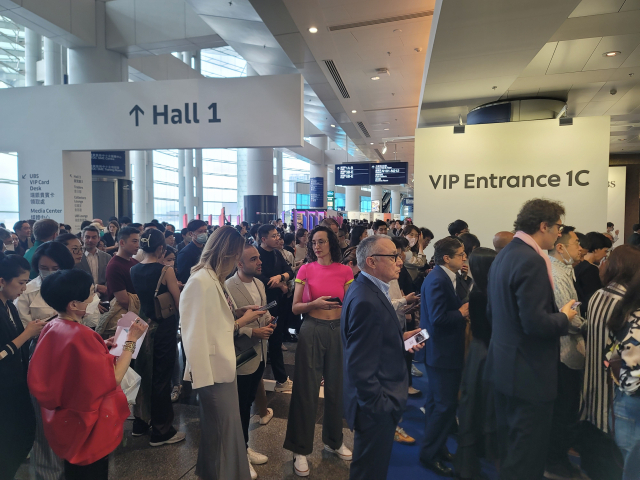

별도의 사전 등록이 있어야 들어갈 수 있는 21일 정오의 첫 오픈 때는 VIP 뿐인 입장객들이 긴 줄을 늘어설 정도로 열기가 뜨거웠다. ‘아시아 미술시장의 허브’인 홍콩의 귀환을 보여줬고 첫날 판매 분위기도 활기찼다. 올해는 32개국에서 177개 갤러리가 참여해 지난해 130곳보다 규모가 커졌다. 전체 화랑 중 3분의 2정도가 아시아 갤러리로, 한국에서는 12곳이 참가했다. 국제갤러리는 개막 한 시간 여 만에 “출품작 대부분이 팔렸다”는 낭보를 전했다. 학고재갤러리는 김재용의 보석 박힌 ‘도자 도넛’을 비롯해 정영주·김현식의 작품이 빠르게 팔렸고, 박광수의 신작 회화 2점은 걸지도 못한 채 새 주인에게 안겼다.

스위스 화랑 하우저앤워스가 선보인 마크 브래드포드의 최신작은 아시아 컬렉터에게 약 46억원(350만달러)에 팔렸다. 첫날 보고된 판매작 중 최고가다. 홍콩에 지점을 둔 하우저앤워스는 전날 라시드 존슨의 개인전 오픈을 보려는 관람객의 엘리베이터 대기 줄이 빌딩 밖까지 이어질 정도로 화제를 몰고 다니는 중이다. 아시아계 화랑 오타파인아트가 선보인 쿠사마 야요이의 노란색 대형 ‘호박’도 350만 달러에 거래됐다. 홍콩 최대의 현대미술관으로 문 연 M+에서 쿠사마의 대규모 전시가 한창인 것을 의식한 듯 그의 대표작 ‘네트(Nets)’ 시리즈를 여러 부스에서 찾아볼 수 있었다. LA에 본점을 둔 데이비드 코단스키 갤러리는 애덤 펜들턴의 1억원대 신작 10점을 1시간 만에 ‘솔드아웃’ 시켰다. 한국에도 진출한 타데우스 로팍에서는 게오르그 바셀리츠의 작품을 비롯해 출품작 대부분이 팔렸다. 데이비즈 즈워너는 엘리자베스 페이톤의 2005년작을 29억원(220만달러)에 아시아의 한 미술관에 판매했다. 갤러리 LGDR은 NFT아트에 대한 투자열풍을 일으킨 ‘700억원 낙찰가’의 주인공 비플의 최신작을 내놓아 이번 페어의 ‘포토스팟’이 됐다. 작가도 직접 참석해 주목받았다.

김보희·송번수를 선보인 갤러리바톤, 김수영·서동욱·정소영을 소개한 원앤제이갤러리 등은 한국작가를 전면에 내세워 특히 해외 컬렉터와 미술관 관계자들에게 관심을 끌었다. 고가의 판매성과는 이우환 등 블루칩이 주도했다. 프랑스 메누르 갤러리, 미국 페이스 갤러리에서 이우환의 ‘다이알로그’가 13억원 안팎에 팔렸다. 영국 화이트큐브갤러리에서는 박서보의 도자 협업 신작이 팔렸고, 조현갤러리는 붉은색 대작을 “미술관 판매용”으로 선보였다. 조현갤러리가 출품한 이배의 작품도 ‘솔드아웃’ 됐는데, 중국과 대만의 미술관 등지에서 구입했다.

◇홍콩이 달라졌다…한국미술은?

이번 ‘아트바젤 홍콩’을 돌아본 관람객들은 “더 쾌적해졌다”는 말을 많이 했다. 과거 최다 200개 이상이던 갤러리 수를 줄여 통로가 넓어진 까닭도 있지만, 첫 날 입장객 수가 예전만 못했기 때문이다. 매년 이 행사에 참가해 온 한 대형 갤러리 대표는 “팬데믹 이후 외국계 기업과 금융사들이 대거 홍콩을 떠난 영향인지 과거보다 서양인 컬렉터들이 많이 보이지 않는 느낌”이라고 말했다. 데이비드 코단스키 갤러리의 마이크 호머 시니어 디렉터는 “판매는 잘 되지만, 4년 전보다는 확실히 차분한 분위기”라고 평했다.

이는 지난해 9월 한국에서 열린 ‘프리즈(Frieze) 서울’과 비교되는 지점이다. 당시 프리즈에서는 ‘빅샷(Big Shot)’이라 불리는 고가의 주요 작품을 대거 볼 수 있었지만 이번 홍콩 행사는 좀 달랐다. 팬데믹의 여파도 있겠으나 홍콩에 대한 중국 정부의 입김이 강해졌고, 미술품 등 사치성 물품 거래를 규제하는 등 ‘정치적’ 영향이 존재하는 것 같다는 현지 미술계 관계자들의 의견이 상당하다. 지난해 ‘프리즈 서울’에 대한 관심이 드높았던 것은 ‘영 앤 리치’ 신흥 컬렉터가 급증하는 한국 미술시장의 구매력 덕분이기도 했으나 위축된 홍콩 시장의 대안을 모색하는 분위기 때문인 것도 사실이다. 이에 도쿄, 싱가포르 등이 ‘아시아 미술시장의 맹주’를 차지하기 위해 경쟁하는 중이다.

미술 전문 교육기관인 에이트 인스티튜트의 박혜경 대표는 “이번 아트바젤 홍콩의 출품작들만 봐도 지난해 프리즈가 한국 시장에 공을 많이 들였다는 점, 올 초 신규 아트페어를 선보인 싱가포르는 그 경쟁 상대가 될 수 없음을 확인시켰다”면서 “서울과 홍콩이 양 축을 이루며 아시아 미술 시장을 병행해서 이끌어 갈 것으로 전망한다”고 말했다.

이를 의식한 듯 노아 호로위츠 아트바젤 최고경영자(CEO)는 이날 개막 기자회견에서 “팬데믹의 어려움에도 아시아 미술 시장은 회복세를 유지하고 있다”면서 “홍콩이 아시아 (미술) 시장의 관문으로서 중추적인 역할을 계속할 것이라고 확신한다”고 말했다. 그는 “최근 (소더비, 크리스티, 필립스 등) 3대 국제 경매회사가 모두 홍콩에 대한 투자를 늘린 것은 홍콩의 중요성을 입증한 것”이라고 덧붙였다.

홍콩 정부에서도 대규모 반정부 시위와 팬데믹을 잇따라 겪은 뒤 본격적으로 열리는 이번 행사의 흥행을 위해 공을 들이며, 경쟁자로 부상한 한국과 싱가포르를 견제하는 분위기다. 파비오 로시 홍콩화랑협회 공동회장은 미술 전문지 아트넷 인터뷰에서 “홍콩만이 제공할 수 있는 것을 보여주고 싶다. 그것은 싱가포르나 서울이 줄 수 있는 것과는 다른 것”이라고 강조했다. 이번 아트바젤 홍콩은 25일까지 열린다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com