이른바 ‘기가 프로젝트’를 비롯한 개발에 돈이 필요한 사우디아라비아가 석유수출국기구(OPEC) 및 비OPEC 주요 산유국 간 협의체 ‘OPEC+’와 별개로 대규모 독자적 원유 감산을 감행했다. 국제통화기금(IMF) 등은 사우디가 각종 개발 사업 자금을 조달하면서 재정 손익분기점을 넘으려면 유가가 북해산 브렌트유 기준 배럴당 80달러를 초과해야 한다고 보고 있다. 이를 위해 다른 산유국들과 엇갈리는 이해, 최대 우방국인 미국의 반대 기류까지 감수하며 하루에 100만 배럴이라는 대폭 감산을 결정했다는 게 안팎의 분석이다.

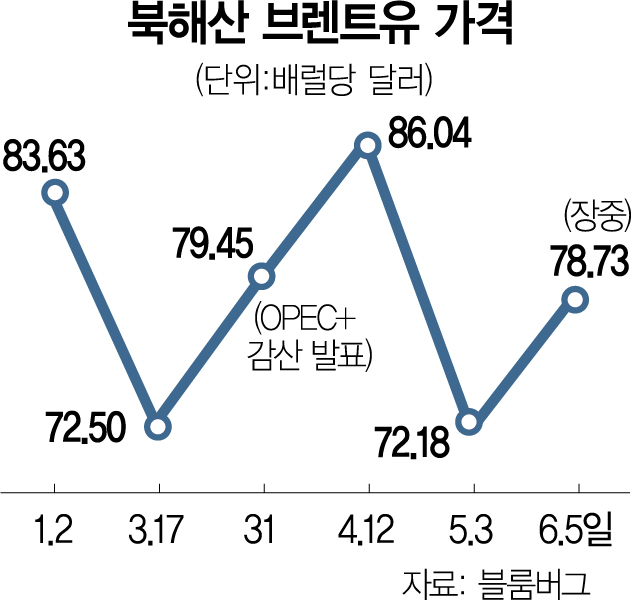

OPEC+는 4일(현지 시간) 오스트리아 빈에서 열린 정례 장관급 회의 후 발표한 성명에서 사우디가 다음 달부터 추가적으로 하루 100만 배럴의 원유 생산을 줄일 예정이라고 밝혔다. 이는 지난달부터 OPEC+ 참여국들이 자발적으로 하루 50만 배럴을 감산하고 있는 것과는 별도 조치다. OPEC+는 이날 회의에서 기존 감산 규모를 내년 말까지 연장하기로 결정했다. 이에 따라 사우디의 하루 원유 생산량은 4월 1050만 배럴에서 7월 900만 배럴로 줄어든다. 이 소식에 5일 아시아 시장에서 브렌트유 가격은 장중 한때 3.4% 급등한 배럴당 78.73달러까지 올랐다.

압둘아지즈 빈 살만 사우디 에너지부 장관은 “우리는 시장 안정을 위해 필요한 모든 것을 할 것”이라며 “7월 한 달간 (감산을) 진행하지만 연장도 가능하다”고 말했다. 유가는 지난해 10월부터 산유국들이 감산을 발표한 직후 잠시 올랐다가 다시 떨어지는 패턴을 반복하고 있다. 4월 ‘깜짝 감산’을 결정한 당시에도 유가는 한때 배럴당 90달러까지 상승했지만 지난주에는 배럴당 70달러대로 하락했다.

다만 이번 감산 결정은 미국은 물론 다른 산유국들에서도 환영받지 못한 것으로 보인다. 백악관의 한 관계자는 로이터통신에 생산량 자체보다 향후 유가를 지켜본다는 입장이라며 “유가는 지난해부터 크게 내려온 상태”라고 말했다. 지난해 10월 감산 때 조 바이든 미 대통령이 “근시안적”이라고 비판한 데 비하면 신중한 어조지만 유가 상승은 인플레이션을 부채질하기 때문에 달가울 리 없다. 뉴욕타임스(NYT) 등 외신들은 이번 회의를 앞두고 사우디와 다른 산유국들 간 감산에 대한 의견이 갈라지면서 격론이 벌어졌다고 전했다. OPEC+ 차원의 추가 감산이 아닌 사우디의 독자 결정만 나온 것이 이를 단적으로 보여준다. 아프리카 국가들은 자국의 상황에 따라 감산하며 아랍에미리트(UAE)는 되레 하루 생산량을 20만 배럴 늘렸다.

사우디가 이같이 무리를 하는 것을 전문가들은 국내적 이유에서 찾는다. 월스트리트저널(WSJ)은 “사우디는 최고 실권자 무함마드 빈 살만 왕세자가 석유 의존적인 사우디 경제를 재편하고자 추진하는 프로젝트를 경제적으로 받칠 수 있는 수준으로 유가를 유지해야 한다”며 “사우디 정부가 유가를 배럴당 81달러 이상으로 유지해야 한다는 압박을 받고 있다”고 설명했다. 사우디 정부의 경제 고문들은 미래형 사막 도시 ‘네옴시티’ 등 매년 수십억 달러가 들어가는 프로젝트를 유지하려면 5년간 유가를 올려야 한다고 조언한 것으로 전해진다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

violator@sedaily.com

violator@sedaily.com