초등학교 1학년 담당 교사가 "모든 게 다 버거워지고 놓고 싶다는 생각이 마구 들었다"는 일기를 남기고 세상을 등진 가운데 교직사회를 중심으로 교육현장에서 교사를 보호할 방침이 마땅치 않다는 지적이 나온다.

24일 서울교사노동조합은 지난 18일 서울 서초구 소재의 한 초등학교에서 숨진 채 발견된 A(23)씨가 숨지기 전 작성한 일기장 일부를 유족의 동의 아래 공개했다.

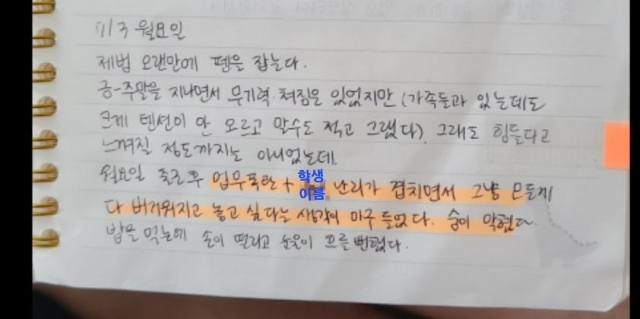

일기장을 보면 A씨는 숨지기 2주 전쯤인 지난 3일 "월요일 출근 후 업무폭탄+ (학생 이름) 난리가 겹치면서 그냥 모든 게 다 버거워지고 놓고 싶다는 생각이 마구 들었다. 숨이 막혔다", "밥을 먹는데 손이 떨리고 눈물이 흐를 뻔했다" 등의 내용을 적었다.

이는 A씨가 사망하기 전 학부모의 '갑질 민원' 등에 시달려왔다는 전·현직 교사들의 제보와 관련이 있는 것으로 보인다.

한편 22년차 초등학교 교사이자 7년 연속 1학년 담당을 맡고 있다는 B씨는 24일 CBS라디오 ‘박재홍의 한판승부’에서 자신이 겪은 교육현장을 소개했다.

B씨는 "예전에 제가 임신, 만삭일 때 배를 막 발로 차고 침을 뱉는 아이들을 경험한 적이 있었다"고 했다.

이어 B씨는 "당시 학부모도 좀 예민하신 분인데다 그 아이가 특수학급 학생이다 보니 주변에서 '선생님이 이해하고 넘어가'고 해 사과를 못 받고 그냥 덮은 적이 있었다"고 설명했다.

또 "어떤 선생님은 아이가 뾰족한 가위로 친구를 위협해서 너무 놀라서 소리를 지르며 '그만하라'고 막았더니 보호자가 '아이가 교사가 소리질러 놀라 밤에 경기를 일으킨다'며 교사를 정서학대로 신고했고, 수업을 지속적으로 방해하는 행위를 한 아이에게 '하지 말라'고 제지를 했더니 학부모가 '다른 친구들 앞에서 내 아이를 공개적으로 지적, 망신을 줬다'며 아동학대로 신고당한 경우도 있었다"고 주장했다.

아울러 B씨는 "이런 종류의 악성 민원에 교사들은 맨몸으로 노출돼 있다. 학교 측은 무조건 교사한테 사과를 시키고 일을 덮으려는 일도 많이 일어났다"면서 "선생님들은 '교사니까 아이들에게 그래서는 되겠냐'라는 이런 이야기를 들으면서 그동안 폭력을 각자 견뎌온 게 사실이다"라고 토로했다.

박지웅 한국교원단체총연합회 2030청년위원회 부위원장도 YTN라디오 ‘신율의 뉴스 정면승부’를 통해 “선생님들이 아동학대로 신고당하는 걸 가장 많이 신경쓰고 있다. '교권'이라는 단어를 쓰지만 교사 또는 학교에는 '의무밖에 없다'라는 말을 많이 한다"며 “아동학대 신고를 당하지 않으려 몸을 움츠리고 있을 뿐”이라고 지적했다.

그러면서 “선생님이 아동학대로 신고 받을 수 있는 이 구조에서 저희는 급식 지도 등 교육 활동들을 할 때마다 '내가 이걸 해도 될까? 안 해도 될까' 판단을 해야 한다”고 전했다.

이어 박지웅 부위원장은 “편식을 하는 아이에게 '이것도 먹어야 한다'고 급식지도할 경우에도 아동학대가 성립된다”며 “'(편식 등에 대한) 급식 지도를 학교에서 대체 왜 안 해주나요?' 라는 요구도 분명히 있는데 선생님은 과연 어떤 판단을 해야 하냐”고 반문했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >