“10년 전만 해도 외국인 근로자는 10%에 불과했는데 이제 90%가 넘습니다.”

전남 영암의 조선소 관계자는 17일 “외국인이 아니면 현장직 채용 자체가 불가능하다”며 한숨을 내쉬었다. 경기도 시화공단의 알루미늄 압출 업체는 캄보디아 근로자가 많다 보니 크메르어로 일상 대화를 한다. 이들 없이는 폐업을 각오해야 한다는 게 현장의 목소리다.

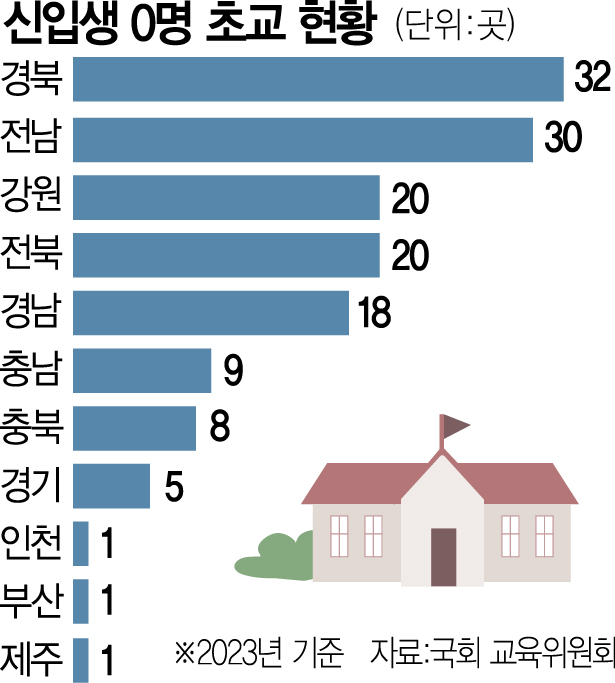

농촌 지역은 더 심각했다. 한 시골 읍내에서 택시를 모는 기사는 “외국인이 아니면 손님이 없어 택시조차 움직이지 않는 ‘폐쇄 도시’ 같다”고 말했다. 지난해 0.78명까지 내려앉은 합계출산율이 말해주듯 저출산은 이미 고질병이 됐다. 올해 신입생을 한 명도 받지 못한 초등학교는 전국적으로 145곳에 달한다. 일손이 없는 공장, 소멸 중인 학교와 지역을 채우는 것은 외국인이다. 인구 위기를 맞은 한국 사회에 이민 확대가 불가피하다는 목소리가 커지는 배경이다.

서울경제신문이 8월 한 달 동안 주요 농어촌과 공단의 외국인 실태를 확인해본 결과 인구 위기는 곳곳에서 나타났다. 인구 감소가 계속될 경우 생산가능인구(15~64세)는 2067년 1784만 명(통계청 추계)으로 2017년(3757만 명)의 반 토막이 된다. 잠재성장률은 2030년에 0%대에 진입한다.

특히 소멸 지역은 이민 사회를 방불케 했다. 행정안전부의 ‘지방자치단체 외국인 주민 현황’을 활용한 전국 3481개 읍면동의 외국인 비율을 보면 39개 지역(1.1%)의 주민 25% 이상은 외국인이었다. 이처럼 이민은 ‘이미 온 미래’인데 법무부가 공언한 이민청은 아직 윤곽조차 잡히지 못하고 있다.

상황이 이렇다 보니 해외 우수 인재를 유치하기는커녕 국내 인재를 다른 나라에 빼앗기는 현상은 이제 일상이 됐다. 이대로는 현상 유지는커녕 미래 첨단산업으로의 재편도 물 건너 갈 판이다. 김용찬 대구가톨릭대 교수는 “부족한 노동력을 대체하고, 뛰어난 인재도 영입해야 한다”며 “외국인의 유입·관리·통합 등을 맡고 이민정책을 총괄하는 전담 기구의 필요성이 커지고 있다”고 지적했다. 이에 서울경제신문은 ‘리부팅 코리아, 이민이 핵심 키’ 시리즈를 통해 독일·네덜란드·일본 등 해외 선진국을 둘러보고 지속 가능한 성장을 담보할 이민정책의 방향을 모색해 보고자 한다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

joist1894@sedaily.com

joist1894@sedaily.com