유엔의 북한 제재를 감시하는 전문가 패널 연장 결의안에서 기권표를 던진 중국의 의도를 두고 뒷말이 무성하다. 최근 해빙기인 미중관계를 고려했다는 분석도 있고 미국과 함께 G2(주요 2개국)지위로 올라선 만큼 유엔 안보리 체제를 흔들고 싶지 않기 때문이라는 지적도 나온다. 북러 밀착을 바라보는 중국의 복잡한 속내가 기권표에 담겼다는 해석도 있다.

4일 외교가에 따르면 최근 부결된 유엔 안전보장이사회(안보리) 대북제재위원회 산하 전문가 패널의 임기 연장을 묻는 투표에서 가장 주목해야 할 부분은 중국의 ‘기권’ 이다. 당시 투표에서 15개국 중 13개국이 찬성했지만 상임이사국인 러시아가 반대표를 던지며 결의안이 부결됐다.

사실상 유엔 차원에서 대북제재를 해제한 셈이 됐다는 평가다. 전문가패널은 대북제재가 제대로 이뤄지고 있는지 감시하는 역할을 맡는다. 최근 펴낸 보고서에서는 북한과 러시아 사이 무기 거래 증거를 담았다. 하지만 연장 결의안 부결로 제재가 제대로 지켜지는지 확인할 수 없어지고, 위반 현황을 포착하더라도 ‘일방적 주장에 불과하다’며 무시해 버릴 수 있게 됐다. 우리 정부가 “유엔의 대북제재 이행 모니터링 기능이 더욱 강화되어야 할 시점에 안보리 상임이사국인 러시아가 안보리 이사국의 총의에 역행하면서 스스로 옹호해 온 유엔의 제재 레짐과 안보리에 대한 국제사회 신뢰를 크게 훼손시키는 무책임한 행동을 택했다는 점을 분명히 지적한다”고 비판한 이유다.

중국은 표결 당시 “유감스럽게도 러시아의 견해가 채택되지 않았기 때문에 기권해야 했다”고 밝혔다. 단순히 북중러 밀착을 노렸다면 중국 역시 반대표로 결속을 다졌어야 했지만 그러지는 않았다.

나아가 북러 밀착을 바라보는 중국의 시선이 곱지 않다는 분석도 있다. 소련 붕괴 이후 북한에 행사해오던 압도적인 영향력이 상실될 수도 있다는 이유에서다. 북한은 러시아를 이용해 중국에 대한 의존도를 낮추고 협상력을 키우는 중이다. 빅터 차 미 전략국제문제연구소(CSIS)의 아시아 담당 부소장은 “김정은과 푸틴 간 회복된 축은 중국에 딜레마를 안겨준다”면서 “북러 관계 개선은 중국으로 하여금 (북중 관계) 단절을 피하기 위해 북한에 대한 더 긴밀한 관여를 추구하게 할 것”이라고 분석했다.

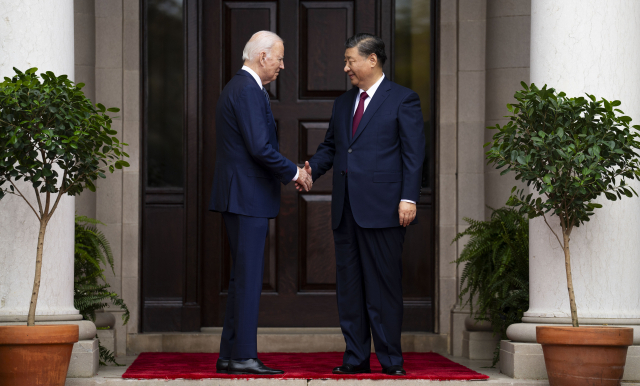

미중 관계가 갈등 관리 국면으로 들어간 점도 영향을 끼쳤다. 2일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 주석은 전 1시간 45분간 전화 통화하며, 작년 11월 샌프란시스코 인근에서 대면 정상회담을 가진 후 4개월여만에 직접 소통했다. 백악관은 “두 정상이 협력 분야와 이견 분야를 포함해 다양한 양자, 지역 및 글로벌 이슈에 대해 솔직하고 건설적인 논의를 진행했다”고 전했다. 신화통신은 바이든 대통령의 요청으로 이날 통화가 이뤄졌다고 전하며 “양국 정상이 양자관계와 양측이 공동으로 관심 있는 문제에 대해 솔직하고 심도 있게 의견을 교환했다”고 보도했다. 미중은 이날 전화 통화에 이어 향후 옐런 장관(3~9일)과 블링컨 장관의 중국 방문(수주내)을 계기로 대화를 가속할 예정이다.

미국과의 관계가 호전되는 상황 속에서 섣부르게 반대표를 던지는 것이 미중 관계에 악영향을 미칠 수 있는 만큼 신중한 결정을 내렸다는 평가다. 패널 연장 부결 당시 미국은 거부권을 행사한 러시아 뿐 아니라 기권표를 던진 중국도 비판한 바 있다. 매슈 밀러 미 국무부 대변인은 지난 14년간 패널 활동을 지지해온 중국이 임기 연장 투표에서 기권해 “실망했다”고 밝혔으며 존 커비 백악관 국가안전보장회의(NSC) 국가안보소통보좌관 역시 “북러 군사 협력 심화는 한반도의 평화와 안정을 유지하는 데 관심이 있는 모든 국가가 매우 우려해야할 사안이며 그런 국가에는 오늘 기권하기로 선택한 중국도 포함된다”고 강조했다

G2로 올라선 중국이 유엔의 힘을 훼손하고 싶지 않았기 때문이라는 지적도 나온다. 급변하는 국제 정세 속에서 국제기구의 영향력이 사라지고 있는데, 국제기구를 조금 더 활용하고 싶은 중국 입장에서는 굳이 나서서 유엔의 힘을 뺄 필요가 없다는 것이다. 전봉근 국립외교원 교수는 “중국은 유엔, 세계무역기구(WTO) 등 국제기구를 굉장히 잘 활용해왔다”며 “중국 입장에서 아직 용도가 남아있는 국제 기구의 위상·지위를 유지하기 위해서라도 유엔이 내린 제재를 스스로 허무는 거부권 행사보다 기권을 선택하는 것이 낫다고 본 것”이라고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

tak@sedaily.com

tak@sedaily.com