지난해 카드사가 대출 채권을 매각해 얻은 이익이 6000억 원에 달했다. 향후 회수가 불투명한 대출 채권을 일찌감치 내다 팔아 급증한 대손 비용 때문에 악화된 수익을 보전하는 한편 연체율 상승을 막아 건전성을 확보하기 위한 ‘자구책’으로 풀이된다.

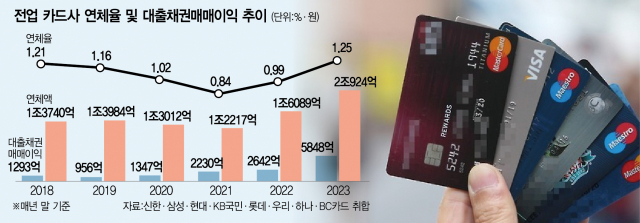

7일 금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 8개 전업카드사(신한·삼성·현대·KB국민·롯데·우리·하나·BC카드)의 대출 채권 매매이익은 총 5848억 원으로 전년 말(2642억 원) 대비 121.4% 급증한 것으로 나타났다. 1년 사이 2배 이상 늘어난 셈으로 관련 통계가 집계된 2008년 이후 최대 규모다. 대출 채권 매매 이익은 카드론이나 현금 서비스 등 카드사 대출상품의 채권을 외부에 매각해 발생한 이익을 의미한다.

매매 이익이 가장 큰 카드사는 롯데카드(1840억 원)였으며 신한카드(1070억 원), 우리카드(950억 원), 현대카드(834억 원), 하나카드(816억 원), KB국민카드(338억 원) 등의 순이었으며 삼성카드와 BC카드는 매매 이익이 없었다.

가맹점 수수료율이 0%대까지 하락하면서 카드사들의 수익은 대부분 카드론이나 현금 서비스 등 대출 이자에서 발생한다. 카드사들은 대출 채권을 중간에 매각하기보다 상환 기간까지 끌고 가 차주로부터 이자와 원금을 받는 것이 유리한데 이처럼 카드사들이 대출 채권을 서둘러 매각하는 것은 해당 대출이 안정적으로 이자를 수취하기 어렵다고 판단했기 때문일 가능성이 높다. 카드사의 한 관계자는 “정상 채권을 매각하지는 않고 대부분 부실 위험이 높거나 채무 조정 등에 돌입한 채권을 매각한다”며 “대출 채권을 매각하는 것은 결국 건전성을 높이고 자칫 손실을 볼 수 있는 부실채권을 일찌감치 팔아 일부라도 수익으로 보전하려는 의도”라고 말했다.

지난해 6000억 원에 달하는 대출 채권을 매각하면서 카드 업계 연체율도 우려보다 크게 악화되지는 않은 것으로 나타났다. 지난해 말 기준 8개 전업 카드사들의 총채권은 167조 원이며 이 중 1개월 이상 연체된 금액은 2조 900억 원 정도로 연체율은 1.25%다. 2022년 말(0.99%)과 비교할 때 0.26%포인트 정도 상승하는 데 그쳐 우려했던 것보다는 연체율 관리가 양호한 것으로 나타났다. 하지만 매각한 대출 채권을 포함하면 연체율은 더 상승한다. 현재 연체액에 매각한 대출 채권을 포함할 때의 연체율은 8개 카드사 평균 1.6%로 껑충 뛰게 된다. 특히 대출 채권을 매각할 경우 일정 부분 할인을 해 판매하는 것을 고려하면 카드사들의 실제 연체율은 더 높아질 수 있다는 지적도 나온다.

이와 함께 지난해 채권 부실 우려로 막대한 대손충당금을 쌓았던 카드사들이 일부 수익을 보전하기 위해서 대출 채권 매각을 늘렸을 것이라는 분석도 있다. 여신 업계의 한 관계자는 “카드사뿐 아니라 캐피털 등 여신전문금융사들이 지난해 말부터 채권 매각에 열을 올리는 분위기”라며 “고정 이하 채권은 물론 요주의 채권들도 매각 대상이 되고 있다”고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

junpark@sedaily.com

junpark@sedaily.com