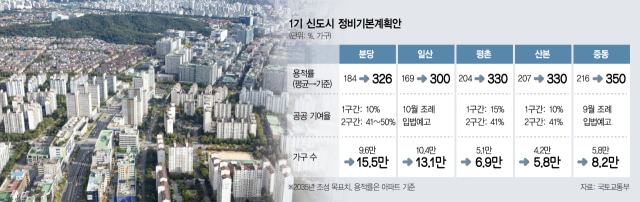

정부가 경기 일산 신도시의 노후 아파트 용적률을 300%로 높여 2만 7000가구를 추가로 공급한다. 이를 포함해 분당, 평촌, 중동, 산본 등 1기 신도시 5곳에는 오는 2035년까지 총 14만 2000가구가 새로 들어설 예정이다. 다만 단지 간 통합 재건축 조율과 공사비 상승, 공공기여 부담 등이 공급 속도의 변수로 작용할 것이라는 전망이 나온다.

국토교통부는 고양시가 일산 신도시의 노후계획도시정비 기본계획안을 공개하고 주민 공람을 시작한다고 24일 밝혔다. 1기 신도시 정비 기본계획안이 공개되는 건 이번이 마지막이다. 앞서 중동은 350%, 산본·평촌은 330%, 분당은 326%(아파트 기준)로 기준 용적률을 높인다고 발표했다. 기준 용적률은 적정 개발 밀도를 뜻한다.

일산의 현재 평균 용적률은 169%로 1기 신도시 중 가장 낮다. 이를 아파트 기준 300%(기준 용적률)로 높여 재건축을 추진한다. 연립·빌라와 주상복합은 각각 170%, 360%까지 용적률을 늘릴 수 있다. 이에 따라 일산 신도시 내 주택은 6만 1000가구에서 8만 8000가구로 2만 7000가구(44%) 늘어날 전망이다. 인구는 14만 명에서 20만 명으로 증가한다. 공공 기여율은 다음 달 입법 예고하는 조례안에서 공개될 예정이다.

고양시는 일산 신도시의 재건축 비전을 ‘활력 있고 생동감 있는 공원도시 일산’으로 제시했다. 세부적으로는 △생동감 있는 녹색공원도시 △이동이 편리한 교통도시 △활력있는 자족 도시 △쾌적한 정주환경도시 △살기 좋은 복지문화도시 등 다섯 가지 목표에 따라 정비될 계획이다. 주거·일자리·문화 융복합 도시공간을 마련하기 위한 구상계획도 공개했다.

이로써 1기 신도시는 기존 39만 2000가구에서 오는 2035년까지 총 53만 7000가구 규모의 도시로 탈바꿈한다. 지역별로는 분당 신도시의 규모가 9만 6000가구에서 15만 5000가구로 가장 많이 늘어난다. 이어 일산(6만 1000가구→8만 8000가구), 중동(4만 가구→6만 4000가구), 평촌(3만 2000가구→5만 가구), 산본(3만 6000가구→5만 가구) 순이다. 총인구는 67만 3000명에서 95만 2000명으로 27만 9000명 늘어날 전망이다.

1기 신도시 정비 기본계획은 주민 공람 뒤 지방의회 의견 청취와 노후계획도시정비 지방위원회 심의, 경기도 승인 등의 절차를 걸쳐 올해 안에 확정될 예정이다. 박상우 국토부 장관은 “1기 신도시에 총 14만 2000가구의 추가 공급기반이 마련됐다”며 “1기 신도시가 미래도시로 탈바꿈할 수 있도록 다각적으로 지원하는 한편 도시정비가 조속히 추진될 수 있도록 특별 정비계획 수립 등 후속 조치에도 만전을 기할 것”이라고 말했다.

1기 신도시 정비 기본계획 공개가 마무리된 가운데 지역에서는 선도지구 선정을 위한 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 각 지자체는 지난 23일부터 오는 27일까지 1기 신도시 선도지구 공모를 받는다. 지자체별 올해 선도지구 지정 최대 물량은 △분당 1만 2000가구 △일산 9000가구 △평촌·중동·산본 각 6000가구 등 총 3만 9000가구다. 선도지구로 선정되면 1기 신도시에서 가장 먼저 재건축에 착수해 빠르게 사업을 진행할 수 있게 된다.

재건축 의지가 가장 높은 분당 신도시의 경우 현재 선도지구 경쟁에 뛰어든 단지만 25~30곳에 달하는 것으로 전해졌다. 선도지구 선정이 가까워지면서 분당구 수내동 ‘양지마을 1단지 금호’ 전용면적 84㎡는 지난달 17억 3000만 원에 팔리며 최고가를 경신했다. 일산에서는 후곡마을 3·4·10·15단지와 강촌·백마마을 등이 경합을 벌이고 있다. 국토부는 올해 말 선도지구 선정 이후에도 매년 일정 물량을 선정해 정비사업을 추진할 계획이다.

다만 넘어야 할 산도 많다. 특히 공사비 상승과 추가 공공기여에 따른 사업성 하락 등이 주택 공급 변수로 작용할 것으로 보인다. 분당 신도시는 성남시의 정비 기본계획안에 따라 정비 용적률이 기준 용적률(326%)을 넘어서면 공공 기여율이 10%에서 50%로 급증한다. 고종완 한국자산관리연구원장은 “1기 신도시 재정비는 도시 자족 기능을 높이는 데 방점이 있는데, 기부채납을 확대하다 보면 소유자들과의 갈등을 벌일 수밖에 없을 것”이라며 “현 세입자 이주 대책이 미흡한 것도 재건축 속도전의 발목을 잡을 수 있다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mjshin@sedaily.com

mjshin@sedaily.com