국내 경제·경영 전문가들이 향후 한국 경제 성장세가 L자형이나 우하향 곡선을 그리는 저성장의 늪에 빠질 것으로 내다봤다. 이를 극복하려면 전략산업에 집중 투자하고 인공지능(AI) 확산과 규제 정비, 인력 양성을 통해 미래 첨단산업을 육성해야 한다고 입을 모았다.

대한상공회의소는 국내 경제·경영 전문가 102명을 대상으로 조사한 '새 정부 경제정책방향' 결과를 10일 발표했다.

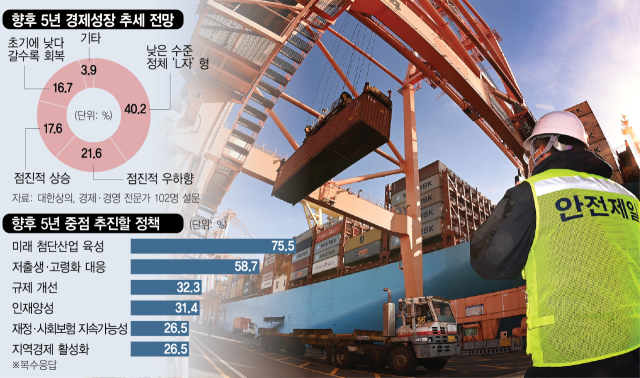

2026~2030년 5년간 우리나라 성장 추세 전망에 대한 질문에 전문가 40.2%는 '낮은 수준에서 정체되는 L자형'을 예상했다. '점진적 우하향'을 선택한 비율도 21.6%로 전체의 61.8%가 경제의 성장 동력 저하를 우려했다. '점진적 상승'은 17.6%, '초기에 낮으나 갈수록 회복'이 16.7%로 성장률 반등을 점친 응답은 전체의 34.3%에 그쳤다.

올 해 성장률에 대한 전망치 평균은 0.88%로 한국은행과 한국개발연구원(KDI)의 최근 전망인 0.8%와 비슷했다. 경제 성장 동력을 되살리기 위해 새 정부가 출범 1년 내 우선 추진해야 할 경제 정책으로는 '기업투자 활성화'(69.6%·복수응답)와 '대외통상 전략 수립'(68.6%)을 꼽은 전문가가 많았다. 이어 '부동산 안정·가계부채 관리'(44.1%), '소비 진작'(35.3%), '환율·금융 안정화'(32.4%) 등의 순이었다.

향후 5년간 중점 추진해야 할 정책으로는 '미래 첨단산업 육성'이 75.5%로 압도적이었다. 이어 '저출생·고령화 대응'(58.7%)과 '규제 개선'(32.3%), '인재 양성'(31.4%), '재정·사회보험 지속가능성 확보'(26.5%), '지역경제 활성화'(26.5%) 등이 뒤를 이었다.

미래 첨단산업 육성을 위해 필요한 정책으로는 '전략산업 집중적 투자 지원'이 59.8%로 절반을 넘었다. '산업 전반 AI 기술 적용 확대'(38.3%)와 '민간 연구개발(R&D)·설비투자 지원 확대'(25.5%), '신산업·신기술을 가로막는 규제 정비'(24.5%) 등을 선택한 전문가도 많았다.

주원 현대경제연구원 경제연구실장은 "한국 경제에는 1970~80년대의 중화학 공업이나 2000년대 이후 정보기술(IT)처럼 경제 전반에 활력을 불어넣을 리딩 섹터가 없다" 며 “미래 먹거리 산업 육성을 위해 AI 산업 핵심 분야에 투자가 집중될 수 있도록 정부와 민간이 나서야 한다”고 강조했다. 주 실장은 디지털 사회에 맞는 교육 체계 개편과 AI 고급 인재의 체계적 육성도 과제로 꼽았다.

경제 시스템과 산업 구조 개혁에 성공할 경우 2030년대 잠재 성장률이 얼마나 상승할 수 있을지에 대해 전문가 중 31.4%는 '1.5~2%', 26.5%는 '1~1.5%'까지 상승할 것으로 내다봤다. 한국개발연구원(KDI)의 2030년대 잠재 성장률 기준 전망치인 0.7%를 훨씬 웃돈다. KDI도 AI기술 확산과 구조 개혁 등으로 총요소생산성을 끌어올릴 경우 2030년대 잠재성장률이 0.7%에서 1.1%까지 오를 수 있다고 전망한 바 있다.

강석구 대한상의 조사본부장은 “AI발 기술혁명과 글로벌 무역질서 변화, 생산가능인구 감소 등으로 경제의 기본 전제가 변화하고 있어 새로운 접근과 도전이 필요하다”며 “새로운 성장 산업이 뿌리내릴 수 있도록 정부가 낡은 규제 해소와 인프라 투자 등에 적극 나서주기를 바란다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

liberal@sedaily.com

liberal@sedaily.com