|

|

수능이 27일 앞으로 다가왔다. 한 달 뒤 수능을 잘 치른 모습을 상상하면 설레지만 '다시 3월로 되돌아가면 더 열심히 했을 텐데' 하는 아쉬움이 커지는 것도 사실이다. 교실에서는 이미 재수를 염두에 두는 학생들도 종종 눈에 띈다. 수능을 치른 선배들은 "한 달도 남지 않았다고 생각하는 대신 '아직 한 달이나 남았다'는 마음으로 압박감을 스스로 이겨내 보는 게 중요하다"고 강조한다. 입시를 치른 경험 있는 선배들로부터 남은 기간 어떤 자세로 학습을 하면 좋을지 조언을 들어봤다.

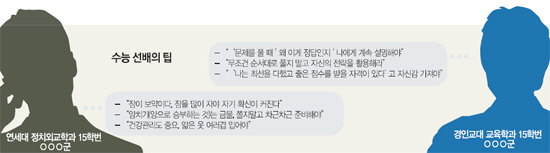

올해 연세대 정치외교학과에 입학한 허재성군은 수능을 한 달 앞두고부터 틀린 문제를 다시 곱씹는 데 집중했다. '곱씹는다'는 것은 수능 기출이나 모의평가를 풀 때 틀렸던 문제를 찾아 그 이유를 파악한 후 관련 개념서까지 다시 찾아보는 과정까지를 의미한다.

시험이 얼마 남지 않은 수험생들 상당수는 조급증 때문에 실패하게 된다.

대부분이 푸는 문제의 양을 늘리거나 EBS 문제집의 제시문을 하나라도 더 읽으면서 위안을 삼는데 이러한 '양치기(양으로 승부를 보려는 것)'가 함정이 될 수 있다는 게 그의 생각이다. 허군은 사회탐구나 수학영역을 풀 때 틀린 부분이 있으면 재검토시 개념서를 항상 옆에 뒀다.

만약 수학에서 행렬의 진위판정 문제를 틀렸을 경우 다시 풀어보는 데 그치지 않고 정리해뒀던 개념노트로 가서 틀린 부분과 연관되는 개념을 체크하는 식이다.

사회탐구 영역은 모의고사를 풀고 나서 틀렸던 부분들은 주말에 개념서를 처음부터 끝까지 순서를 정해서 보는 것을 반복했다.

서울대 컴퓨터공학과에 재학 중인 이현재군은 내신성적이 좋지 않아 수능에 '올인'해 좋은 점수를 얻은 경우다. 그는 오답노트 외에도 '실수유형노트'를 철저히 활용했다.

이군은 "수리영역에서 실수가 많았는데 실수하는 문제들을 모아보니 실수 패턴이 보였다"며 "한 달 동안 실수 패턴을 없앤 게 수능에서 큰 도움이 됐다"고 말했다.

EBS의 도움도 크게 받았다. 그는 "탐구영역은 쉬운 문제를 얼마나 빨리 풀고 어려운 문제를 얼마나 오래 잡고 있을 수 있는지가 중요하다"며 "EBS를 완벽히 소화해 '익숙한 문제'를 늘리면 어려운 문제에서 시간을 확보할 수 있다"고 설명했다. 상대적으로 쉽고 유형이 정해져 있는 문제도 소홀히 해서는 안 된다는 게 선배들의 조언이다.

올해 경인교대에 입학한 정지원군은 수학의 경우 '빈칸문제' '무한급수문제' '행렬의 진위판정' 등이 자주 출제가 돼 유형이 정해져 있는 문제도 3년간 기출·모의고사 문제를 샅샅이 훑었다. 그는 "재수를 했는데 한 해 사이에도 수능 문제들이 나날이 쉬워지는 경향이 있다"며 "고난도 문제에 집중해 유형화된 문제들을 놓치면 수능에서 시간이 부족한 상황이 생길 수 있다"고 설명했다.

연세대 신학과에 재학 중인 신은지양은 유형화된 문제를 철저히 복습해 도움을 얻은 경우다. 영어영역 빈칸 문제가 약한 편이었는데 EBS 교재 빈칸 유형 문제는 거의 외울 정도로 풀었다. 수능 날에도 한 문제가 막혔는데 답을 내지 않고 넘어가니 다음 문제에서 익숙한 영어지문의 빈칸 문제가 나와서 문제를 빨리 풀고 여유롭게 따져볼 수 있게 돼 두 문제를 다 맞출 수 있었다.

선배들은 후배들에게 가장 많이 해주고 싶은 조언으로는 '완벽주의에 대한 압박감을 버릴 것' '잠을 많이 잘 것' '하루에 한 번은 웃을 것' 등을 얘기했다.

수능 전 한 달의 승부는 '얼마나 배짱을 가지고 즐기느냐'에 따라 결정되는 싸움이라는 것이다. 허군은 "시험일이 다가오면서 떨고 있을 후배들에게 전해주고 싶은 말은 단 하나"라며 "모든 문제가 내가 틀리는 방향으로 출제될 거라는 생각을 버리는 게 가장 중요하다"고 했다.

그는 "결국 문제는 문제고 수학 30번은 30번이니까 수능 당일 할 일은 '킬러 문제' '4점 문제'에 신경 쓰지 않고 준비한 만큼 편안하게 푸는 것"이라고 강조했다.

/정혜진기자 madein@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >