|

|

|

|

한반도와 일본열도의 전근대 역사에서 양국 간에 가장 평화로웠던 시기는 17세기에서 19세기 중반까지다. 아이러니하게 전쟁의 참화가 이런 평화를 만들었다. 임진왜란 7년 침략전쟁(1592~1598년)을 겪은 양국은 같은 상황을 만들지 않겠다며 교류를 시작했다. 이 1598년부터 운요호사건(1875년)까지 270여년 동안 남해에서 왜구의 노략질을 비롯해 총성이 사라졌다. 당시 양국관계는 조선 측에서 적극적으로 주도했다고 할 수 있다. 바로 '통신사(通信使)'의 존재 이유다. 통신사는 그 이전에도 있었지만 1607년을 기점으로 평균 20년마다 한 번씩 정례화되고 인원도 400~500명의 대규모로 꾸려진다. 즉 통신사는 양국의 문화교류와 평화의 상징이 된다. 대한체육진흥회·일본걷기협회가 주도하고 문화체육관광부·한국관광공사·재일본대한민국민단 등의 후원으로 양국은 이런 전통유산을 보존하고 또 21세기 새로운 비전을 제시하기 위해 지난 2007년부터 '통신사의 길'을 따라 걷는 행사를 시작했다. 서울에서 도쿄까지다. 격년제로 열리는 이번 행사가 올해로 벌써 5회째를 맞았다. 기자는 일본 시즈오카(靜 岡)현을 걷고 있는 통신사 행사에 동행했다.

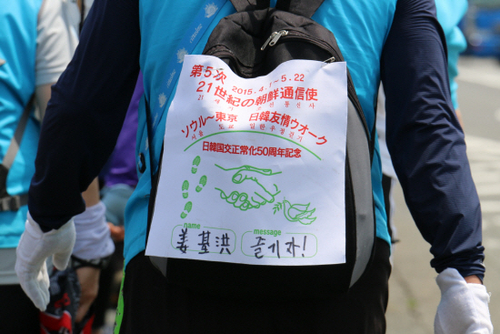

◇'21세기 통신사'를 따라 시즈오카를 걷다=17일 일본 시즈오카현 시즈오카시에 있는 시미즈(淸水)역 앞의 광장에 일단의 사람들이 모였다. 올해 4월1일 서울을 출발한 '제5회 조선통신사 한일 우정 걷기 대회' 행진단이 이날 시즈오카까지 왔다. 이날 걷는 거리는 시미즈에서 요시와라(吉原)까지 32㎞다. 처음부터 서울에서 출발한 한국ㆍ일본 참가자를 포함해 시즈오카 현지에서 당일치기로 참여한 사람들, 그리고 전날 열린 시즈오카시 환영행사를 위해 경상북도 영천시에서 온 사람 등 100여명의 대규모 행진단이 꾸려졌다.

행진단은 400여년 전 통신사들이 걷던 길을 다시 되짚어 걷는다. 전체 코스는 한국 구간이 525㎞, 일본 구간은 633㎞로 합쳐서 1,158㎞다. 단순히 걷는 것은 아니고 통신사들이 거쳐 간 유서 깊은 장소를 방문해서 의미를 되새기고 한일 양국인의 동질감을 확인하는 계기로 삼는다.

기자가 함께 걸은 17일의 대표적인 방문장소는 세이켄지(淸見寺)이다. 통신사의 일본 코스 중에 가장 유명한 곳으로 '통신사 박물관'이라고도 불린다. 원래는 바닷가에 있는 절로 통신사들은 탁 트인 절경을 감상할 수 있는 이곳을 좋아했다. 절에는 200년 동안 통신사 일행이 머물면서 쓴 글이 100여편 존재한다. 현재도 일주문에 걸려 있는 '동해명구(東海名區)'라는 현판은 바로 1711년 통신사에 역관(통역)으로 참여한 현덕윤의 글씨다. 다만 지금은 절 앞의 바다가 상가와 공장 등으로 매립돼 옛날 같은 풍광을 보여주지는 못한다. 현대화의 아쉬움 중에 하나다.

세이켄지를 지나면 이날 코스에서 가장 어려운 삿타고개다. 전근대시대 일본에서 동과 서를 잇는 중요한 교통로다. 힘든 만큼 보람 있다고 했던가. 고개에 올라서면 아래로 태평양이 발에 닿을 듯 다가온다. 원래는 삿타고개에서 보는 후지산이 절경이라고 했지만 이날은 흐린 날씨로 인해 관찰되지 않았다.

이날의 행진은 후지강을 지나 후지(富士)시의 요시하라에서 끝을 맺었다. 행진단의 본대는 5월22일 도쿄 히비야공원까지 통신사의 길을 이어간다. 원래는 막부가 있던 에도성(지금의 일본 국왕이 살고 있는 황거)이 통신사의 최종 목적지지만 '21세기 통신사'는 인근의 히비야공원으로 바꾸었다. 환영행사를 위해서일 것이다.

◇하나의 통신사, 두 개의 시각=통신사들이 한국과 일본을 거쳐 간 길은 당시 양국을 이어주는 최단 거리 코스였다. 양국의 핵심 도시를 거치면서 아름다운 자연도 감상할 수 있는 길이다. 일본 코스에 한정한다면 통신사들은 대마도를 거쳐 후쿠오카 앞에 있는 섬 아이노시마·시모노세키·도모노우라·우시마도 등을 배로 지났다. 자동차가 없는 시절, 오사카에 상륙한 후부터는 도보로 진행한다. 교토, 히코네, 나고야, 시즈오카, 하코네, 에도(도쿄)까지 이르는 길이다. 이에 비해 '21세기 통신사'는 대한해협을 배로 건넌 후 오사카까지는 버스로 이동했고 본격적인 도보 행진은 통신사와 마찬가지로 오사카부터 도쿄까지 633㎞다.

기자는 2007년 여름 '통신사'들이 거쳐 간 길을 따라 후쿠오카에서 도쿄까지 자동차로 직접 여행한 적이 있다. 통신사들이 세토나이카이(瀨戶內海)를 배로 거쳐 가면서 들른 항구도시인 시모노세키·시모카마가리·도모노우라 등의 풍경은 감탄을 자아낸다. 일본 지방자치단체들은 곳곳에 통신사를 기념하는 박물관을 지어놓고 있어 이를 구경하는 것도 쏠쏠한 재미를 줬다. 방문지가 시골일수록 통신사의 기억이 소중히 간직돼 있다.

자연환경을 바라보는 시각은 한일 양국 간에 차이가 없지만 통신사의 효용에 대해서는 두 개의 시각이 존재한다. 과거에도 그렇고 지금도 마찬가지다. 당시 조선은 임진왜란 같은 전쟁을 막기 위한 정보수집을 통신사의 최대 목적으로 간주했다. 여기에 조선의 우월한 문화를 전파한다는 문화사절의 역할이 더해졌다. 반면 일본은 당시 막부정권이 '조선통신사'를 조공사절로 선전하며 취약한 정통성을 보완하고자 했다. 멀리서 공물을 바치기 위해 찾아온 사신이라는 뜻이다.

이는 지금도 크게 다르지 않다. 재미있는 것은 시즈오카시의 해석이다. 시즈오카는 통신사가 처음 방문했을 때 에도막부를 열었던 도쿠가와 이에야스가 말년을 보낸 도시다. 도쿠가와는 임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시 가문을 멸망시키고 정권을 잡았다. 통신사의 환영행사가 16일 시즈오카시청 앞 광장에서 열린 이유다. 시즈오카시 측은 도쿠가와의 결단에 방점을 찍었는데 "어려운 상황에서도 이에야스 공이 교류의 의지를 보여줬기 때문에 통신사가 성사될 수 있었다"는 식이다.

물론 같은 현상에 대한 다른 인식은 가능하다. 구존동이(求存同異·차이점을 인정하면서 같은 점을 추구한다)라는 각오가 필요하다. 임진왜란 7년 전쟁을 겪은 후 통신사가 이뤄지기까지 적지 않는 논란이 있었다. 20세기의 40년 일제식민지 시대(1905~1945)를 정리하는 데는 더 큰 결단이 필요한 이유다.

◇'통신사'라고 부르자= 통신사가 21세기에 부활해 다양한 행사가 진행되고 있는데 아직 해결해야 할 문제도 많다. 첫째가 호칭의 문제다. 우리나라에서마저 통신사를 '조선통신사'로 부르는 것은 이상하다. 통신사를 다녀온 사람들이 쓴 사행록이나 조선왕조실록 모두에 '통신사'라고 했다. 물론 일본 입장에서는 조선에서 온 통신사였으니 그쪽 연구자들이 '조선통신사'라고 칭하는 것을 이해한다고 해도 한국에서 굳이 조선통신사라고 말할 필요가 있을까. 한일 양국이 '통신사'를 유네스코 세계기록유산으로 등재하려 시도하고 있는데 신청 전에 명칭을 '통신사'로 분명히 할 필요가 있다.

1~5회까지 10년간 통신사의 길은 서울에서 도쿄까지 한 방향으로만 이어져왔는데 이는 흥행에 별로 도움이 안 되고 있다. 상대적으로 일본에서 행사가 많고 한국에서는 시큰둥하다. 한번은 서울에서 도쿄로 갔으면 다음번에는 도쿄에서 출발해 서울로 오는 식으로 차이를 두면 어떨까 한다.

이와 함께 올레길이나 둘레길처럼 '통신사의 길'을 확정함으로써 어떤 특정한 시기의 행사가 아닌 일상화가 필요하다. 이를 위해서 한일 정부와 지자체의 노력이 요구되는데 특히 한국 코스에서 통신사의 길을 보다 세밀히 확정했으면 한다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >