|

|

|

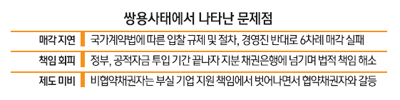

쌍용건설이 법정관리에 내몰리면서 정부의 조정능력이 한계를 보였다는 지적이 일고 있다. 공적자금을 투입했던 기업을 놓고 채권단간 이견이 계속되지만 정부가 책임을 회피하고 있다는 비판이다. 정부가 공적자금 최대 회수 원칙만 강조하다 매각에 실패하고 기업의 시장 가치를 떨어뜨린 결과가 나타나는 현재도 정부의 역할이 보이지 않는다는 것이다. 신제윤 금융위원장은 금융회사의 '보신주의'를 말하지만, 정작 보신에 빠져 있는 곳은 금융 당국이 아닌가라는 지적이 나오고 있다. 이런 가운에 협약채권자인 채권은행과 비협약채권자인 군인공제회 간 책임공방까지 벌어지면서 제도 역시 바꿔야 한다는 주장이 나오고 있다.

어설픈 관치와 구멍난 제도가 기업을 사지로 몰고 있는 셈이다.

◇관치의 방법을 모르는 금융당국=금융위원회는 쌍용건설 문제가 터지자 우리은행과 군인공제회를 불러 중재했다. 특정 기업 지원을 놓고 금융위가 직접 나선 것은 이례적이다. 두 차례의 중재에도 합의안은 나오지 않았다. 표면적으로는 우리은행 등 채권은행이 출자전환과 신규 지원에 넣을 돈을 놓고 쌍용건설에 가압류를 건 군인공제회와 대립하는 모양새다. 채권은행이 지원한 돈 일부가 기업을 살리는 데 쓰이지 않고 군인공제회로 흘러갔다는 것이다.

그러나 본질적인 문제는 따로 있다는 게 은행들 이야기다. 쌍용건설에 애초 공적자금을 투입했던 정부가 적극적으로 나서지 않다가 뒤늦게 지원을 종용하는 과정에서 은행들이 손실을 감수하며 지원할 수 없다는 것이다.

은행의 한 관계자는 "금융위 산하 공자위의 결정에 따라 쌍용건설의 매각을 추진했던 자산관리공사(캠코)는 여섯 차례나 매각에 실패하면서 기업 가치를 떨어뜨렸다"면서 "이후 공적자금을 투입했던 부실채권정리기금이 청산되면서 은행들에 억지로 지분을 넘긴 것"이라고 지적했다.

공적자금 회수 극대화를 원칙으로 하는 캠코의 쌍용건설 매각은 쉽지 않았다. 경쟁자 없는 수의계약이 어려웠고 매각 절차마다 공자위의 의결을 거쳐야 했다. 쌍용건설과 공자위, 시장의 의견을 수렴해 우리사주 등 관련 제약을 풀기도 했지만 결국 유효경쟁조차 일어나지 않았다. 민간에서 팔 때에 비해 상대적으로 시간적 비용이 많이 들 수밖에 없는 구조가 근본 원인인 셈이다.

이후 대주주였던 캠코는 올해 2월 부실채권정리기금이 청산되면서 지분을 대가 없이 부실채권정리기금에 출자한 은행에 넘겼다. 캠코는 법적인 책임에서 벗어날 수 있었지만 은행은 이미 부실 낙인이 찍힌 기업에 수천억원의 돈을 지원한 것이다. 원칙적으로는 정부가 부실기업을 매각한 현금을 돌려받아야 하지만 매각에 실패하면서 정부는 지분을 은행에 넘긴 후 현금화하면 정산하기로 했다.

채권은행의 한 관계자는 "지난해 11월부터 약 6,000억원의 돈이 들어갔고 출자전환까지 합치면 1조원 정도의 자금이 들어간 셈"이라면서 "법적으로는 캠코, 즉 정부의 책임이 없다고 하지만 정부가 은행에 기업 지원을 강조할 때는 캠코 등을 통해 함께 책임지는 모습을 보였어야 했다"고 강조했다. 정부의 이 같은 논의를 보는 금융계에서는 쌍용건설 문제가 불거진 올해 2월은 새 정부의 출범과 맞물렸고 대기업의 부도에 따른 여파를 회피하려는 게 아니냐는 해석까지 나온다. 금융회사의 한 원로는 "1970년대에도 기업 구조조정은 결국 정부가 결정했다"면서 "그러나 정부는 일정한 책임을 지고 원칙에 따라 살릴 기업을 정했기 때문에 금융회사도 따랐던 것인데 이번 정부의 구조조정은 아마추어 같다"고 꼬집었다.

◇비협약채권 제도까지 걸림돌=쌍용건설 지원이 2월부터 현재까지 미진한 이유 중 하나는 협약채권자에게 모든 책임을 지우는 제도 탓도 있다. 군인공제회처럼 비협약채권자들은 마음만 먹으면 얼마든지 '고통분담'은 피하고 이익은 극대화할 수 있는 구조다. 기업구조조정촉진법(기촉법)상 비협약채권자들이 보유한 채권은 채무 재조정 대상이 아니기 때문이다.

군인공제회가 워크아웃이 진행 중인 쌍용건설 사업장의 공사대금 계좌에 가압류를 걸 수 있었던 것도, 법정관리행을 운운하며 채권단을 압박할 수 있는 것도 이런 이유에서다. 5월에는 금호산업 채권단이기도 한 우리은행이 비협약채권을 회수하겠다며 금호산업 계좌에 압류를 걸어 워크아웃이 진통을 겪기도 했다. 현 제도의 허점을 악용하는 것은 금융기관·비금융기관을 가리지 않고 있다.

이 때문에 비협약기관들도 기촉법의 관리를 받는 방안을 추진해야 한다는 목소리가 나온다. 꼬리가 몸통을 흔들 수 없도록 현 워크아웃 제도를 고칠 필요가 있다는 것이다. A채권은행의 한 관계자는 "비협약채권자인 군인공제회의 '나만 살고 보자'는 식의 몽니 때문에 워크아웃 전체 구도가 흔들리고 있다"면서 "비협약기관이라도 상황에 성격을 따져서 기촉법 아래에서 관리를 받도록 할 필요가 있다"고 전했다. 비협약기관들도 이익 극대화만 추구할 것이 아니라 채권단으로서 책임 있는 모습을 보여줄 필요가 있다. 워크아웃 기업 중에서 비협약채권자들이 회사 정상화를 위해 채권단과 함께 적극적으로 고통분담에 나서는 사례가 많이 있다. 웅진에너지는 최근 사채권자들의 동의를 얻어 만기연장에 성공했고 오리엔탈정공은 2월 273억원의 비협약 상거래채권 중 절반이 넘는 182억원을 출자전환했다. 오성엘에스티 역시 지난달 해외에 있는 사채권자들까지 설득해 1,000억원에 가까운 출자전환과 대출금 만기연장에 성공했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >