|

지난해 그리스와 프랑스 선거를 앞두고 유럽을 뒤덮었던 긴축 논란에 다시 불이 붙었다. 무디스가 긴축에 따른 '트리플딥(삼중침체)' 위기를 이유로 영국 신용등급을 강등한 데 이어 이탈리아 총선에서 반(反)긴축 여론이 뚜렷하게 드러나면서 오랜 긴축정책에 대한 불만과 의구심이 다시 끓어오르기 시작한 것이다.

1년도 채 안 돼 재연된 긴축 논란은 고실업과 저소득, 높은 세금을 동반한 긴축에 지친 남유럽과 동유럽 국가들은 물론 독일과 영국 등 유럽 전역으로 확산되며 분열과 혼란을 초래하기 시작했다.

마켓워치는 25일(현지시간) 유럽 긴축정책을 주도해온 독일이 프랑스-이탈리아의 반긴축연합에 맞설 가능성이 있다고 지적했다. 지난해 긴축 논란의 중심에 섰던 프랑스는 지난 23일 프랑수아 올랑드 대통령이 "올해 더 이상의 추가 긴축을 하지 않겠다"고 선언하면서 올해 안에 재정적자를 국내총생산(GDP)의 3%까지 낮추기로 한 목표달성을 사실상 포기한 상태다. 올랑드 대통령은 "청년 실업률이 일부 국가에서 50%, 프랑스에서도 25%에 달해 (사회적인) 폭발의 가능성이 있다"면서 "소비와 투자에 제동을 걸 추가 조치를 취하는 것은 잘못"이라고 설명했다.

마켓워치는 올랑드 대통령이 반긴축 여론이 들끓는 이탈리아의 새 총리와 힘을 합쳐 유로존 회원국의 재정강화에 더 많은 시간을 주도록 독일을 압박할 수 있다고 내다봤다.

혹독한 긴축에 반기를 든 것은 프랑스뿐이 아니다. 이번주 유럽연합(EU)ㆍ국제통화기금(IMF)ㆍ유럽중앙은행(ECB) 등 트로이카로부터 구제금융 집행을 위한 프로그램 이행평가를 받는 포르투갈도 재정적자 축소목표 달성시기를 1년 늦춰달라고 요구했다. 현지 일간 푸블리코는 25일자 사설에서 "경제가 끝이 보이지 않는 침체 사이클로 돌입했고 재정목표도 실행 불가능한 상황"이라며 "(구제금융) 프로그램이 실패했으니 내용을 바꿔야 한다"고 주장했다. 포르투갈 정부는 올해 경제성장률이 이전 전망치(-1%)보다 대폭 악화된 -2%에 그치고 실업률은 17.3%까지 치솟을 것으로 예상하고 있다.

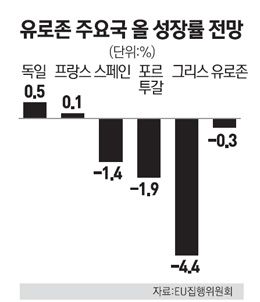

스페인과 그리스 등 대표적인 유로존 재정위기국에서도 새해 들어 경기호전에 대한 기대가 꺾이면서 재정긴축에 반대하는 대규모 파업과 시위가 재발해 사회를 혼란으로 몰아넣고 있다. 최근 EU는 올해 유로존 성장률 전망치를 지난해 11월에 제시한 -0.1%에서 -0.3%로 하향 조정했다.

경제가 취약한 동유럽 국가에서도 반긴축 물결이 거세게 일고 있다. 20일에는 불가리아 내각이 정부의 경제정책에 대한 국민들의 거센 반발을 극복하지 못하고 총사퇴했다. 직접 원인은 전기요금 인상이지만 재정적자 감축을 위한 공공지출 감소와 세금인상으로 경기악화에 속도가 붙으면서 국민의 불만이 터져 나온 탓이다. 로이터통신은 불가리아뿐 아니라 내년까지 선거일정을 앞두고 있는 슬로바키아와 체코에서도 혹독한 긴축 프로그램으로 실업과 경기침체가 악화하며 정부 긴축정책에 대한 반발이 거세지고 있다고 전했다.

경제강국인 독일이나 영국에서도 정부 긴축정책에 대한 도전이 만만치 않다. 무디스가 긴축에 따른 경제침체를 이유로 영국의 신용등급을 낮추자 영국 내에서는 조지 오즈본 재무장관이 추진하는 긴축정책이 경제를 망가뜨리고 있다며 거센 비난여론이 나타나고 있다. 오즈본 장관은 "긴축정책을 고수하겠다"고 버티지만 긴축에 대한 회의론은 야당뿐 아니라 집권당 내부에서도 점차 확산되며 정치적 압력을 가하고 있다.

이처럼 유럽 내 긴축 논란이 거세지면서 긴축정책의 수호자인 앙겔라 메르켈 독일 총리도 올 가을 총선을 앞두고 입지가 불안해질 것으로 보인다. 독일 제1야당인 사회민주당의 피어 슈타인브뤼크 총리 후보는 앞서 의회 연설에서 "메르켈 총리의 긴축정책이 유럽의 빈곤을 초래했다"며 "총리는 긴축을 다른 나라에 강요한 데 책임을 느껴야 한다"고 공격했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >