|

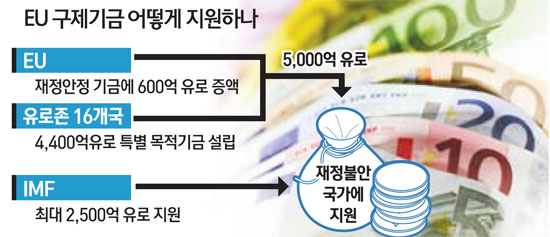

그리스발 재정위기 도미노와 이에 따른 유로화 붕괴 위기에 몰린 유럽연합(EU)이 유례를 찾기 힘든 대규모 재정안정 시스템을 도출해냈다. 이번 대책은 2년 전 미 연방준비제도이사회(FRB)가 월가발 위기를 견디지 못해 내놓은 긴급구제자금지원안(TARP) 등 금융안정대책의 복사판으로 평가된다. 10일 블룸버그통신에 따르면 이번에 마련된 EU의 재정안정자금 지원은 기본적으로는 대(對)그리스 구제금융지원 방식이 '벤치마크(기준점)'가 될 것으로 전망된다. 특정 회원국이 재정위기로 구조신호를 보내면 나머지 회원국들이 수혜국과 양자계약 방식으로 차관을 제공하게 되는 것이다. 차관에 대한 금리 결정방식도 그리스에 적용했던 산식이 준용될 것이라는 게 EU 집행위원회의 설명이다. 여기에 국제통화기금(IMF)도 일정 부분 기여하는 것까지는 대그리스 구제금융과 다를 바 없다. 다만 그리스 사례와 다른 점은 차관 제공 외에 채무보증 방식도 병행된다는 점이다. 그리스에 적용했던 양자계약 방식의 차관 제공 '카드'가 100% 성공을 거두지 못했다는 지적에 따라 채무보증도 병행하기로 했다는 전언이다. 이번 재정안정 메커니즘의 특징은 비(非)유로존 회원국에 대한 자금지원 한도를 600억유로로 증액하고 유로존 회원국도 수혜 대상이 되도록 한 점이다. 또 이번 재정안정 지원기금은 EU의 예산을 가용재원으로 하기 때문에 별도의 승인절차 없이 자금지원이 신속하게 이뤄질 수 있다는 특징을 가진다. 이런 점에서 이번 지원안은 그리스 사례보다 더 융통성 있고 신속하게 구제금융이 집행될 수 있는 토대를 마련한 것으로 평가된다. 전문가들은 하지만 이번 EU의 재정안정 메커니즘 역시 얼마나 신속하고 투명하게 구제금융 집행에 관한 의사결정이 이뤄지느냐에 성패가 달렸다고 지적한다. 그리스 사태가 지금과 같이 악화된 것도 지난해 10월 이후 EU가 그리스에 대한 구제금융을 신속히 타결짓지 못했기 때문이라는 비판이다. 배리 아이센그린 캘리포니아 버클리대 교수는 "유럽국들이 역내 문제해결에 올바른 결정을 내리기까지 시간이 너무 걸렸다"면서 "이번에도 EU의 재정지원 메커니즘이 실제 얼마나 신속하고 효과적으로 작동할 수 있는지가 관건"이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >