|

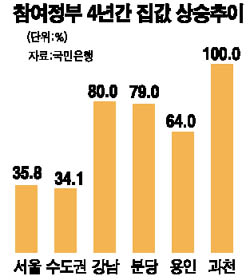

참여정부 집권 4년 동안 서울의 집값이 35.8%나 폭등한 것으로 집계됐다. 집값 안정을 위해 12번, 즉 4개월마다 1번꼴로 부동산대책을 내놓았지만 치솟는 집값을 잡는 데는 실패한 것이다. 현재 부동산시장은 1ㆍ11대책 발표로 거래 공백 상태를 보이고 있지만 대책의 입법화 여부에 따라 다시 불안정해질 가능성을 안고 있다. 20일 국민은행에 따르면 참여정부가 출범한 지난 2003년 2월부터 올 1월까지 전국의 집값은 20.8% 상승했다. 이 기간 동안 서울은 35.8%, 수도권은 34.1% 올랐다. 부산이 4년 동안 2.1% 하락한 것과 비교하면 서울ㆍ수도권과 지방의 양극화가 뚜렷해졌다. 참여정부 첫 1년 동안 전국의 집값 상승률은 4.9%로 그리 높지 않았으며 2년차에는 2.1% 하락하고 3년차에도 4.3% 상승하는 데 그친 것으로 나타났다. 그러나 4년차, 즉 지난해에는 11.7%나 급등했다. 전세물량이 부족했던데다 판교, 파주, 은평 뉴타운 등 신규 택지의 고분양가 문제까지 겹치면서 불안을 느낀 매수세가 집중적으로 주택 매입에 나섰기 때문이다. 이 같은 상승세는 참여정부가 공급을 억제하는 규제중심의 부동산정책에 나선 데 따른 부작용이라고 전문가들은 지적하고 있다. 실제 참여정부는 2003년 5월 5ㆍ23대책 발표를 시작으로 지난달 1ㆍ31대책까지 모두 12차례에 걸쳐 크고 작은 부동산대책을 발표했다. 이 중에서도 시장에 큰 파급효과를 가져왔던 대책은 종합부동산세를 도입한 2003년 10ㆍ29대책, 양도세 중과 대상을 1가구2주택 보유자로 넓힌 2005년 8ㆍ31대책, 신도시 분양가 인하 대책을 담은 2006년 11ㆍ15대책, 분양가상한제와 분양원가 공개를 주요 골자로 한 1ㆍ11대책 등이다. 그러나 집값이 속수무책으로 오르자 정부는 ‘수요 억제’에서 ‘공급 확대’로 방향을 전환해 11ㆍ15대책을 발표했고 이어 1ㆍ11대책으로 다시‘공급 억제’를 자초했다. 1ㆍ11대책 이후 서울ㆍ수도권 아파트값은 안정을 보이고 있지만 전문가들은 임시국회에 제출된 법률 개정안이 통과되지 못할 경우 집값 상승을 촉발시킬 수 있다는 점을 우려하고 있다. 특히 민간아파트 분양가상한제, 원가공개 등을 담은 주택법 개정안이 통과되지 못하면 분양가가 낮아지기를 기대하던 수요가 다시 매수세에 가담할 수 있다. 이밖에 주택공급에 걸리는 시간을 줄이기 위한 택지개발촉진법 개정안, 비축용 장기임대주택을 연 5만가구씩 짓도록 하는 임대주택법 개정안 등도 올봄 집값 추이에 영향을 줄 것으로 보인다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >