|

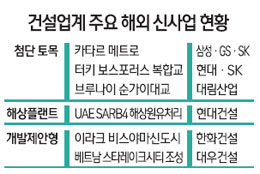

하노이 시청에서 북서쪽으로 5㎞ 떨어진 서호(西湖)지역. 베트남의 대역사(大役事)로 불리는 '스타레이크시티' 신도시 개발사업 현장이다. 서울 여의도 면적의 3분의2에 달하는 207만6,000㎡에 공공ㆍ문화ㆍ주거ㆍ상업ㆍ오피스 등 복합단지를 조성하는 프로젝트다. 이 대형사업을 맡은 곳은 국내 건설사. 대우건설이 도시계획부터 금융조달ㆍ시공ㆍ분양에 이르는 전 과정을 담당한다. 이권상 베트남THT법인장은 "기존 신도시 사업과는 콘셉트가 전혀 다른 프로젝트"라며 "1차로 택지를 조성한 후 판매해 수익을 올리고 장기적으로는 직접 개발에도 참여할 수 있는 개발 가능성이 무궁무진한 사업"이라고 설명했다.

해외건설 사업이 올 들어 전기를 맞고 있다. 한계에 이른 중동ㆍ플랜트 위주의 시장에서 탈피해 스타레이크시티 같은 '제안형 개발사업'으로 영역을 넓히는가 하면 해상 플랜트(오프쇼어ㆍOffshore), 하이엔드 토목 등 신시장ㆍ공종 진출에도 속도를 높이는 모습이다.

현대건설은 지난 3월 우즈베키스탄에서 8억2,000만달러 규모의 '탈리마잔 발전소 확장공사'를 계약했다. 현대건설이 발전 및 정유 플랜트 수요가 풍부한 중앙아시아 수주를 위해 지난 2010년 카자흐스탄에 거점을 확보한 후 처음으로 본 결실이었다.

현대는 이와 함께 아랍에미리트(UAE)에서 첫 해상 플랜트 프로젝트인 Sarb4 유전공사도 따냈다. 오프쇼어는 플랜트 시공에서도 가장 고난도ㆍ고부가가치 공정으로 꼽히며 미국과 유럽 국가의 전유물로 간주됐던 분야다.

한계사업으로 여겨졌던 토목 분야에서도 높은 기술력을 필요로 하는 하이엔드급 프로젝트 수주가 이어지고 있다. 삼성물산과 GS건설ㆍSK건설은 지난달 총 21억7,000만달러의 카타르 메트로 사업을 수주했다. 이 사업은 1980년대 우리 기업이 이란ㆍ이라크에서 수주한 철도 사업 이후 30여년 만에 따낸 대형 철도사업으로 플랜트 일색인 중동 지역에서의 공종 다변화에 대한 기대감을 갖게 했다.

1965년 태국 파타니~나라티왓 고속도로 착공으로 시작된 우리나라 건설업계의 해외진출은 1970년대 중동건설 붐에서 진행된 인력수출의 1.0시대를 지나 토목과 건축의 역량을 보여줬던 1990년대 2.0시대, 2000년대 중동 EPC시장의 강자로 떠오른 3.0시대를 거쳤다.

그러나 지난해에도 649억달러의 해외수주 실적을 기록하며 순항하는 듯했던 해외건설 사업은 올 초 일부 건설사들의 수익성 악화가 드러나 위기를 맞음에 따라 적극적으로 새 길 찾기에 나서고 있다. 최근 보이는 사업전환의 빠른 움직임은 바로 성패의 기로에서 주어진 불가피한 선택이었던 셈이다.

김민형 건설산업연구원 연구위원은 "해외건설 도약을 위해 지역과 공종의 편중화에서 벗어나 다변화를 모색해야 한다는 방향은 이미 제시돼 있다"며 "여기에 토목과 건축 등 분야별 전략과 난제인 인력활용을 어떻게 풀어나가야 할지를 정부와 건설업계가 고민해야 할 시점"이라고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >