|

|

국제통화기금(IMF) 출범 70주년을 맞아 총재 자리를 유럽 출신이 독식하는 관행이 깨져야 한다는 목소리가 IMF 내부에서마저 터져나왔다. 중국 주도 아시아인프라투자은행(AIIB)의 성공적인 출범에서 확인했듯 시대착오적인 카르텔을 깨지 않을 경우 신흥국의 IMF 외면이 가속화할 것이라는 우려 때문이다. IMF 수장 자리를 비(非)서방 인사가 차지할 경우 미국의 글로벌 금융 지배를 뒷받침해온 브레턴우즈 질서에도 일대 변화가 생길 것으로 예상된다.

데이비드 립턴 IMF 수석부총재는 25일(현지시간) BBC월드서비스와의 인터뷰에서 "크리스틴 라가르드 총재의 임기가 만료되면 후임은 비유럽 국가에서 나올 것 같다"고 말했다. 그는 "IMF 지배구조는 세계 변화를 반영해 완전히 현대화해야 한다"며 "유럽과 미국 바깥에 뛰어난 자질을 갖춘 인물이 더 많아지고 있고 다음 총재는 철저하게 능력 기반으로 뽑게 될 것"이라고 강조했다.

미국과 유럽은 지난 1944년 출범한 브레턴우즈 체제의 양대 축인 세계은행과 IMF 수장 자리를 각각 독식해왔다. 하지만 IMF 지배구조가 신흥국의 정치·경제적 위상을 제대로 반영하지 못하고 있다는 비판이 거센 실정이다. 케네스 로고프 하버드대 교수는 "유로존(유로화 사용 19개국) 위기로 유럽인이 IMF를 이끄는 게 어려워지는데도 믿을 수 없을 만큼 시대착오적 관행이 유지되고 있다"고 말했다.

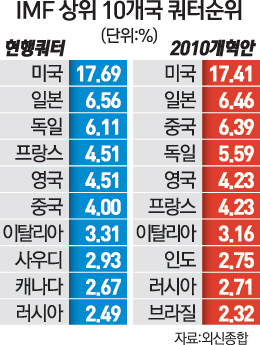

또 1990년대 아시아 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기 등을 거치며 IMF가 선진국의 이익만 대변했다는 신흥국의 불만도 크다. 구제금융 지원조건으로 긴축정책을 고수하면서 신흥국 경제의 성장잠재력을 떨어뜨렸다는 것이다. 특히 미국의 기득권 고수가 신흥국의 이탈을 부채질하고 있다. 국제사회가 2010년 IMF 개혁안에 합의했는데도 미 의회는 출자금액이 늘어나는 반면 투표권이 줄어든다는 이유로 5년째 승인을 거부하고 있다.

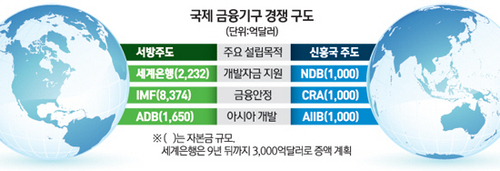

신흥국은 독자적인 국제금융기구 설립을 통해 브레턴우즈 질서에 도전하고 있다. 중국 등 신흥국은 각각 자본금 1,000억달러 규모의 AIIB와 신개발은행(NDB)을 설립했다. 또 브릭스는 IMF와 성격이 유사한 위기대응기금(CRA)도 만들 방침이다. 나이리 우즈 옥스퍼드대 교수는 "신흥국들이 다른 수단을 사용하면서 IMF가 소외될 위기에 처해 있다"고 설명했다.

립턴 부총재의 발언은 신흥국의 불만을 더 이상 방치할 수 없다는 위기감의 발로로 풀이된다. 립턴 부총재는 "중국이나 고성장 국가들이 IMF 내 역할을 늘릴 수 있는 여러 변화들이 있을 것"이라며 "사람들이 우리(IMF)를 포기하지 않을 것으로 보지만 그럴 위협이 존재한다"고 말했다.

IMF·세계은행 비판단체인 '브레턴우즈 프로젝트'의 사르곤 니산 이사는 "이번 발언은 20년간 듣기를 기다려온 매우 중대한 선언"이라고 말했다. 지난달 라가르드 총재도 회원국들의 지지를 전제로 연임 의사를 밝히기도 했다. 하지만 비서구 인사가 IMF 총재에 선임될 경우 새로운 금융질서 수립의 시작을 알리는 신호탄이 될 것으로 전망된다.

이미 세계은행에도 변화의 바람이 불고 있다. 2012년 버락 오바마 대통령이 처음으로 아시아계인 김용 다트머스대 총장을 세계은행 총재에 지명한 게 단적인 사례다. 미국 입장에서는 "국제기구를 선진국끼리 나눠 먹는다"는 아프리카 등의 반발을 의식한 고육지책이다. 또 김 총재는 미국의 입장과 달리 AIIB 출범에 환영의 뜻을 표시하기도 했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >