|

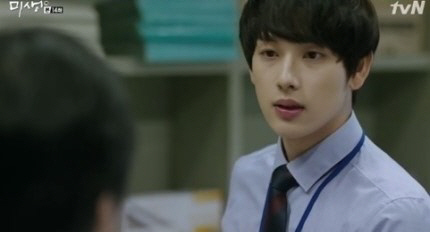

“사장이 호평한 신입사원 탐나지. 그러다 쓸모 없어져도 걱정 없다고 생각하겠지.” 인기리에 방영 중인 tvN 드라마 미생의 대사 중 일부입니다. 언제든 누군가가 대체해도 문제없는 자리, 바로 비정규직을 일컫는 이야기입니다. 드라마의 주인공인 장그래는 2년 계약직 사원으로 회사에 입사했습니다. 스스로 ‘비정규직’이라는 현실을 인지하지 않으려 해도 주변 환경이 그를 내버려두지 않습니다. 마치 가슴팍에 ‘비정규직’이라는 팻말이라도 붙이고 다니는 것처럼 사람들은 그를 ‘비정규직’이라는 하나의 카테고리에 묶어 인식하고 있는 것이죠. 아무렇지 않게 건네는 한 마디 한 마디가 송곳처럼 그의 마음을 후벼 팝니다. ‘정규직도 아닌데 뭐하러 그렇게 열심히 하냐’ ‘저 사람도 계약이 끝나는 시점에는 여기저기 이력서 넣을 텐데 뭐’라는 주변인들의 인식은 도저히 넘을 수도 부실 수도 없는 벽이 존재하고 있음을 깨닫게 합니다. 날 때부터 계급이 정해지는 과거 신분제처럼, 입사할 때부터 동등하게 대우받을 수 없는 다른 계급에 소속된 것입니다.

직장인의 애환을 실감나게 그려내 호평받는 드라마지만 주인공이 처한 상황은 미화된 감이 있습니다. 사실상 우리 주변의 ‘장그래’는 많은 이의 주목을 받을 수 있는 기회가 거의 없습니다. 또 고용을 보장받지 못하니 항상 불안한 감정을 느끼게 됩니다. 자꾸 눈치를 살피게 되고 하지 않아도 되는 일까지 도맡는 지경에 이르기도 합니다. 조금이라도 잘 보여서 어떻게든 안정된 삶을 살고 싶다는 마음이 크기 때문이죠. 안타깝게도 비정규직이 정규직으로 전환되는 경우는 많지 않습니다. 그러나 아예 문이 닫혀있는 것은 아닙니다. 계약직 사원을 뽑을 때 일부 채용공고에는 ‘평가 우수자에 한해 정규직으로 채용할 수도 있다’는 문구가 포함되어 있기도 합니다. 당사자에게는 일종의 희망고문인 셈입니다. ‘정규직으로 전환될 수도 있다’는 한마디에 가슴 졸이면서도 더 열심히 해야겠다는 한 줄기 희망을 품기 때문입니다. 자연스레 인사권을 쥔 사람은 ‘슈퍼 갑’으로 군림합니다.

지난 7월 서울대공원 직원이 매표소에서 일하는 용역업체 근로자에게 직접 고용 전환을 빌미로 성희롱을 하는 사건이 벌어졌습니다. 가해자들로 지목된 이들은 과장부터 팀장, 대리에 이르기까지 직급이 다양했으며 이 중에는 여성도 포함되어 있었습니다. 사건을 조사한 서울시 관계자는 “성희롱 사건을 계기로 조사를 시작했지만 문제의 핵심은 성추행보다는 비정규직에 대한 정규직의 횡포”라며 “단순한 성희롱이 아니라 문제의 근본은 정규직 직원들이 비정규직 직원들을 추행이나 괴롭힘의 대상으로 보는 것”이라고 지적했습니다. ‘함부로 대해도 괜찮다’는 인식은 ‘너와 나는 다르다’는 생각에서 시작된 것입니다. 정규직과 비정규직이라는 분류가 우열을 가르는 기준으로 쓰인 셈입니다.

한발 물러서 ‘정규직 전환’이라는 이 상황을 관전했을 때 대부분의 사람들은 ‘정당한 평가’가 이뤄져야 한다고 입을 모읍니다. 하지만 막상 상황의 일부가 되면 어떤 형태로 어떻게 들어왔느냐를 먼저 따지는 경우도 있습니다. 드라마 미생 속 ‘장백기’가 그랬던 것처럼 ‘우리와 다른 네가 동급으로 여겨져서는 안 된다’는 심리가 작용하는 겁니다. 지금 얼마나 일을 잘 해내고 있는가, 얼마나 열심히 했는가를 판단하기 이전에 반발심이 먼저 생깁니다. 과정을 무시한 특혜가 제공된다고 여기기 때문이죠. 정말 그럴까요? ‘공정하고 정당한 평가’를 앞세우면서도 정규직 전환을 반대하는 사람들은 자가당착의 모순에 빠진 경우라고 볼 수 있습니다. 사람들은 과정을 정확히 알지 못할 때 결과만으로 모든 것을 평가하곤 합니다. 그러나 보이지 않는다고 해서 아무것도 없었다는 것을 의미하지는 않습니다. 일정 기간 근무 후 정규직 전환을 검토하는 것은 근무기간 동안 당사자가 보여준 업무능력, 의지, 태도 등이 복합적으로 반영된 결과입니다. 그 기간 동안 그들이 들였던 노력은 완전히 무시한 채 ‘특혜’가 주어졌다고 판단하고 덮어놓고 비판하는 것 자체가 ‘공정하지 못하다’고 반대하는 사람들의 논리에 어긋나는 일입니다. 다른 형태의 절차를 거쳤다고 불공정하다 목소리를 높이는 것이 바로 불공정한 일이기 때문입니다.

/iluvny23@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >