자금조달에 수주 경쟁력 달려… 국책금융기관 지원 절실<br>민간銀 10~20년 거액 대출 한계… 輸銀등 정부차원 자금 확보 필요<br>중소업체선 보증조차 받기 어렵고 정보 인프라·전문인력 부족도 문제

| | 국내 건설업체들이 새로운 일감을 찾아 해외 진출에 사활을 걸고 있지만 금융지원, 정보, 전문 인력 부족으로 애로를 겪고 있다. 이에 따라 정부차원의 다각적인 지원이 절실하다는 지적이 나온다. GS건설의 중국 리동 아로마틱 프로젝트 현장. |

|

건설업계 순위 20위 안팎의 A사는 해외에서 일감을 찾아 바쁘게 뛰고 있지만 지난 몇 년간 변변한 수주실적 한 건 올리지 못했다. 기술력은 충분하지만 해외 발주처들이 내세우는 조건을 맞출 수가 없기 때문이다. 기존 실적은 물론이고 사업 자금을 끌어오는 이른바 '프로젝트파이낸싱(PF)'까지 요구하지만 해외 건설 시장에 첫발을 내딛는 이 건설사에 이 같은 조건은 뛰어 넘기 힘든 '높은 벽'이다.

B사 역시 동남아의 한 국가에서 공사 수주에 공을 들여왔지만 발주처의 보증 요구 때문에 결국 포기할 수밖에 없었다. 단계별로 필요한 각종 보증을 마련하기 위해 동분서주했지만 해외는 물론 국내 금융권조차 보증 금액에 상응하는 담보를 요구했기 때문이다.

국내 건설사들이 먹거리를 찾아 해외로 눈을 돌리고 있지만 수주 여건이 녹록지 않다. 충분한 기술과 시공능력을 갖췄음에도 자금조달ㆍ보증 등 그 외에 발주처들이 요구하는 조건들을 맞추기가 어렵기 때문이다.

◇자금조달 능력이 수주 여부 판가름=건설사들이 해외 시장 진출에 가장 걸림돌로 꼽는 것은 바로 '금융'이다.

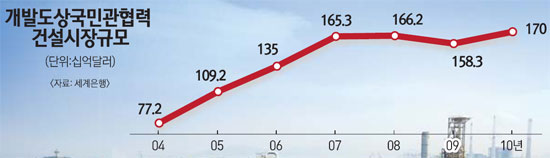

대기업 입장에서는 자금 조달이 관건이다. 해외 수주시장에서 갈수록 민관협동사업(PPP)이 늘어나는 추세에서 얼마나 좋은 조건으로 PF 자금을 끌어 가느냐는 공사 수주 여부와 수익성을 결정 짓는 핵심 요인이다. 경쟁사와 시공능력은 엇비슷해도 조달 금리에서 차이가 나면 그만큼 이익을 깎으면서 입찰에 응할 수밖에 없는 상황이다.

한 대형 건설사 관계자는 "조달 금리가 1~2%포인트만 차이가 나도 수주 경쟁력은 엄청난 차이가 난다"고 말했다.

이에 따라 우리나라도 국책은행을 중심으로 적극적인 해외건설 자금지원에 나서야 한다는 목소리가 나오고 있다. 민간은행은 조달비용이 국책은행보다 비싸고 10~20년 장기간 거액의 자금을 대출해주기에는 한계가 있기 때문이다.

하지만 국책은행인 수출입은행도 자금여력이 충분하지 않은 상황이다. 지난 4월 수출입은행에 대해 1조원의 증자가 이뤄지기는 했지만 아랍에미리트(UAE) 원전과 같은 대형 프로젝트 몇 건만 지원해도 자본 여력이 금방 바닥난다.

해외건설협회 관계자는 "해외 진출 확대를 위해서는 수출입은행과 같이 해외 건설 수주에 대한 저리의 자금을 지원할 수 있는 국책금융기관에 대한 자본금 확충이 꾸준히 이뤄져야 한다"고 강조했다.

◇중소 건설사는 보증서조차 받기 어려워=그나마 대형 건설사는 사정이 좋은 편이다. 조건이 문제이지 국제금융시장에서 돈을 구할 수는 있기 때문이다. 중소ㆍ중견 건설사들의 경우에는 입찰단계에서부터 발주처들의 보증서 요구에서부터 높은 벽에 부딪히게 된다.

해외 건설에서 입찰단계에서부터 완공까지 입찰ㆍ계약이행ㆍ선수금 등 3~4건의 보증서를 발주처에 제출해야 한다. 대형 건설사라면 이 같은 보증서를 쉽게 받을 수 있지만 중견ㆍ중소 기업들은 보증 금액에 상응하는 담보를 제공해야 한다.

중견 건설사 해외영업 담당자는 "해외 영업에서 가장 까다로운 부분이 바로 금융조달과 보증서 문제"라며 "아무리 안전성이 확보된 프로젝트라도 은행들이 담보를 요구하거나 높은 보증 수수료를 부과하는 실정"이라고 말했다.

이에 따라 주무부처인 국토해양부는 '해외건설 전담금융기구'설립을 검토 중이다.

◇정보ㆍ인력도 문제=해외 건설 진출시 기본적인 인프라인 정보와 전문인력 부족은 여전히 풀리지 않는 난제다.

국토부가 발주한 'GCC(걸프협력회의) 건설시장 진출 확대방안 용역보고서'에 따르면 GCC 국가에서 사업을 추진하는 24개 건설사 중 41.7%가 입찰시 가장 큰 애로사항으로 '부정확한 정보'를 꼽았다. 신동우 해건협 중소기업지원센터 실장은 "정부와 협회 차원의 노력이 계속되고 있지만 여전히 부족한 것은 사실"이라고 말했다.

시간이 오래 걸리고 풀기 힘든 것이 바로 전문인력 양성 문제다. 그만큼 업계와 정부에서도 향후 가장 공을 들여야 할 대목이기도 하다.

해외건설협회에 따르면 해외시장에 진출했거나 진출을 계획 중인 건설사 124곳 가운데 92.7%인 115곳이 해외사업 진행을 위한 전문인력 채용에 어려움을 겪었다고 응답했다.

현재 해외 건설진출은 시공과 같은 하드웨어에 집중돼 있다. 그러나 고부가가치를 창출하기 위해서는 용역ㆍ설계ㆍ감리 등과 같은 소프트웨어 분야 전문 인력 확충이 절실하다.

한 전문 플랜트엔지니어링 업체의 대표는 "수주를 잘해도 전문지식을 갖춘 인력이 없으면 소용이 없다"며 "한 분야에서 20~30년간 현장에서부터 노하우를 쌓은 숙련도 높은 전문가는 드물다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >