|

|

|

|

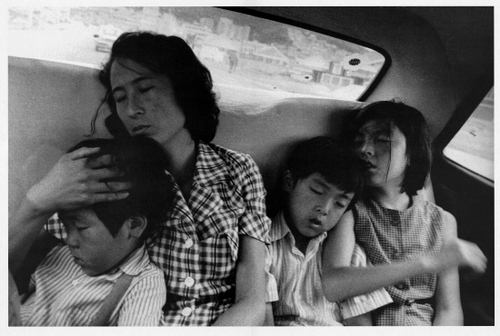

“아이들을 낳은 후로는 안고 업고 뒹굴고 비비대고 그것도 부족하면 간질이고 꼬집고 깨물어가며 그야말로 인간 본래의 감성대로 키웠다. 공부방에 있다 보면 아이들의 깔깔대는 웃음 소리가 온 집안 가득했다. 그 소리에 이끌려 나도 몰래 아이들에게 달려가 함께 뒹굴기도 일쑤였다. 그야말로 사람사는 집 같았다. 나는 이런 사람사는 분위기를 먼 훗날 우리의 작은 전기(傳記)로라도 남겨야겠다는 생각을 하고 있었다. 그래서 집에만 돌아오면 카메라는 언제나 내 곁에 있었다.”

고(故)전몽각씨는 ‘윤미네집’을 펴내면서 이같이 말했다.

그는 1964년 딸 전윤미씨가 태어난 해부터 시집가던 1989년까지 26년간 성장 과정을 찍은 사진을 모아 1990년 사진집 ‘윤미네집’을 펴냈다.

그는 가족 일상의 모습을 오랜 시간 꼼꼼하게 담았다. 사진집 속 윤미는 갓난아기에서 학생이 되고, 성인으로 자라 결혼을 한다. 딸이 애인과 데이트하는 사진까지 찍었을 정도로 그는 가족의 삶을 기록하는데 치열했다.

‘윤미네집’에 특별한 것은 없다. 그는 전업사진가도 아니다. 노출이 맞지 않거나 흔들린 사진도 있다. 사진도 어쩌면 지겹도록 반복되는 여느 일상이다.

하지만 ‘윤미네집’에는 특별한 것이 있다. 그의 사진에는 ‘부동자세’로 가족을 세워 놓고 찍은 ‘가족사진’다운 사진이 거의 없다. 사진 속 가족은 평범한 일상의 삶을 살고 있고, 그것을 그는 코앞에서 현장감 있게 표현했다. 많은 사람이 카메라를 들지 않는 상황을 묵묵히 바라본 그의 뚝심이 한번 손에 잡으면 놓을 수 없는 사진집 ‘윤미네집’을 만들었다.

카메라가 귀한 시대는 지났다. 스마트폰으로 찍어도 ‘윤미네집’ 사진보다 화질이 뛰어나다. 이처럼 좋은 시대에 가족을 사랑하는 마음에 카메라를 들었다면 좀 더 창의력을 발휘해 보자

어느 집에나 걸려 있는 어색한 미소의 가족사진에서 벗어나고, 애들을 차렷자세로 ‘인증샷’ 찍듯이 세워 놓지 말자. 그리고 본인 가족의 평범한 일상을 유심히 살펴보자. 조금 흔들렸다고, 조금 이상하게 나왔다고 사진을 지우지 말고 차곡차곡 모아보자. 분명 때가 되면 눈길 주지 않던 일상은 보석이 되어 가족에게 손짓할 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >