|

국제유가가 지난 6개월간 절반 이상 떨어지면서 50달러선이 붕괴됐지만 소비자가 느끼는 체감도는 이를 훨씬 밑돌고 있다. 특히 우리나라가 주로 수입하는 두바이유 가격이 지난 6개월간 55% 넘게 하락했지만 휘발유 가격은 19% 떨어지는 데 그쳤다. 휘발유에 붙는 각종 세금의 비중이 60%를 넘어서기 때문인데 전문가들은 유가하락에 따른 체감 효과가 크지 않아 가계소비가 늘어나는 데는 한계가 있다고 평가했다.

7일 한국석유공사에 따르면 싱가포르에서 거래되는 두바이유 현물가격은 전날 배럴당 5.69% 내린 48.08달러로 거래를 마감했다. 지난해 6월 107.93달러였던 두바이유 가격은 6개월 새 55.4%나 떨어진 상황이다. 서부텍사스산원유(WTI)도 배럴당 4.22% 내린 47.93달러로 마감하며 50달러 밑으로 내려왔고 브렌트유도 3.78% 하락한 51.10달러를 기록했다.

유가하락에 비해 휘발유 가격의 하락 속도는 현저히 떨어진다. 유가정보 사이트 오피넷에 따르면 실제 휘발유 가격은 6월 평균 1,757원 수준에서 지난주 기준 1,416원으로 19.4% 떨어지는 데 그쳤다. 유가하락에 비해 실제 체감 휘발유 가격 하락 효과는 3분의1에도 못 미치는 셈이다.

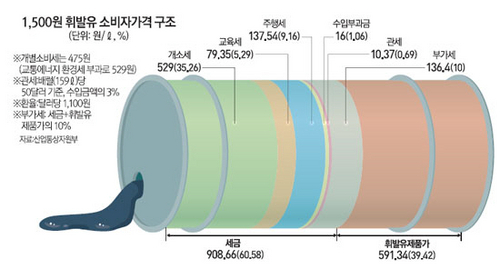

원유 가격 하락과 비례해 휘발유 가격이 내리지 않은 가장 큰 이유는 세금. 휘발유 1ℓ의 가격이 1,500원일 때 여기에 붙는 세금은 908원으로 60%에 달한다. 국제유가 하락이 반영되는 가격은 세금을 뺀 휘발유 가격의 40%선에서 결정된다. 당연히 체감도가 낮을 수밖에 없다. 단순화하자면 이런 구조다. 국제유가가 떨어지기 전의 휘발유 가격이 ℓ당 2,000원이고 국제유가가 50% 하락했다고 한다면 이후 휘발유 가격은 세금(1,100~1,200원)을 뺀 800~900원 기준에서 하락폭이 반영된다. 유가 하락폭(50%)이 모두 반영(400~450원)되면 휘발유 가격(세금+하락폭)은 1,500~1,650원가량 된다.

높은 세금 비중 이외 정유사들이 국제유가 하락분만큼 석유제품 가격을 내리지 않는 것도 이유다. 원유를 들여와 휘발유로 정제하는 비용 등을 제품 가격에 반영하기 때문. 지난해 8월 두바이유가 100달러선일 때 국내 휘발유 1ℓ 평균 제품가는 786원선이었다. 하지만 50달러대였던 지난주 기준 제품 가격은 541원 수준으로 100달러대에 비해 31%가량만 내렸다.

석유공사의 한 관계자는 "정유사들이 원유를 들어오는 선적 비용과 휘발유·경유 등 석유제품으로 정제하는 비용 등이 있기 때문에 원유 가격과 시중 휘발유 가격이 비례해서 내리지는 않는다"고 설명했다.

높은 세금 비중과 석유제품 가격의 하락이 더딘 탓에 유가가 떨어져도 소비증가로 이어지기는 쉽지 않다는 지적도 있다. 한 운용사 펀드매니저는 "높은 세금 때문에 국제유가 하락에 비해 실제 제품 가격 하락폭은 작다"며 "장기적인 경기개선, 임금상승 등에 대한 기대 없이 유가하락만으로 가계가 소비를 늘리지 않을 것"이라고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >