|

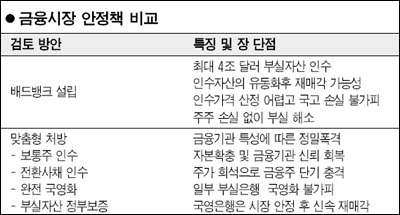

오바마 행정부가 이르면 다음주중 발표할 금융시장 안정대책은 부실자산을 인수하는 '배드뱅크' 설립안과 개별금융기관 특성을 감안한 맞춤형 처방이 결합된 '종합선물세트'가 될 것으로 보인다. 또 의회로부터 추가 승인 받은 3,500억 달러의 구제금융 자금 외에 별도의 재원을 증액할 것으로 전망되고 있다. 버락 오바마 대통령은 최근 "금융시장 안정을 위해 모든 수단과 방안을 강구하라"고 지시, 부시 행정부 시절의 1차 구제금융 대책에 비해 정부의 시장 개입 강도가 한층 높아질 것을 예고했다. ◇핵심쟁점은 배드뱅크 설립안= 재무부의 이번 대책의 핵심은 배드뱅크 설립안이다. 정부기관 또는 정부 설립은행이 금융기관 보유 모기지 등 부실자산을 사들여 유동성을 보강해주고 부실 자산 확대를 막겠다는 구상이다. 3,500억 달러가 투입된 1차 구제금융(TARPㆍ부실자산구제프로그램)의 원안이기도 하다. 그러나 1차 TARP는 당초 방안과 달리 금융기관 우선주를 인수하는 방법으로 자본확충을 지원했다. 블룸버그 통신은 연방예금보험공사(FDIC)가 배드뱅크 역할을 할 것이라고 보도한 바 있다. 민주당의 찰스 슈머(뉴욕주) 의원은 29일(현지시간) "배드뱅크를 설립하려면 적게는 1조 달러에서 많게는 4조 달러 가량이 필요하다는 게 전문가들의 진단"이라고 말했다. 골드만삭스 역시 이날 상업용 모기지 자산을 제외하고 일반 모기지와 신용카드 등 소비자 관련 자산만 인수한다면 4조 달러에 이를 것이라고 전망했다. 물론 부실자산 인수 대상 금융기관을 선별한다면 휠씬 줄어들 수 있다. ◇배드뱅크 설립에 최대 4조달러 소요 전망=국제통화기금(IMF)이 지난 27일 추정한 금융권 손실규모는 약 2조2,000억 달러. 지금까지 미국 등 선진국 손실액이 1조 달러에 그치고, 부실자산의 손실처리 비율이 최대 80%에 이르는 것을 감안하면 앞으로 털어 내야 할 부실자산이 수조 달러에 이를 것이라는 관측은 무리가 아니다. 그러나 부실 자산을 4조 달러어치를 인수한다 해도 4조 달러의 재원이 모두 필요하지 않는다는 지적도 있다. 연방준비제도이사회(FRB)가 5,000억 달러의 모기지와 신용카드 등 소비자 신용 자산 2,000억 달러어치를 인수하기로 했고, 배드뱅크가 부실 자산을 사들인 뒤 정부의 신용보강을 거쳐 유동화해서 되팔 경우라면 종자돈만 필요하기 때문이다. CNBC는 인수 부실자산을 재포장(repackaging)할 경우 4,000억 달러로 족하다고 추산했다. 월스트리트저널(WSJ) 역시 초기 비용은 1,000억~2,000억 달러로 추정했다. ◇부실금융기관 국유화방안은 최후 해법= 가장 논란이 분분한 방안은 패니매와 프레디맥에 적용한 해법인 국영화. 효과는 만점이지만 엄청난 재원이 필요한데다 정부가 운영하기도 쉽지않아 재무부는 최후의 카드로 남겨 둘 것으로 보인다. 그러나 의결권을 가진 보통주 일부를 매입하는 방안은 유력하게 검토되고 있다. 정부가 경영권을 행사하면 지원 받은 자금을 시장에 강제로 돌릴 수 있기 때문이다. 우선주에서 보통주 인수로 선회하려는 배경에는 1차 대책이 금융시장의 패닉을 가라앉혔지만 당초 취지인 신용 경색을 해소하는 데 실패했다는 평가에서 비롯된다. 지난해 4ㆍ4분기 중 구제금융을 가장 많이 받은 대형 은행 13곳 중 10곳이 대출을 전년대비 줄였다. 전환사채(CB)를 인수하는 방안도 예상된다. 재무부가 CB를 인수할 경우 금융기관 입장에서는 시장이 안정된 이후에 이를 되팔면 경영권과 주식가치 희석을 피할 수 있다. 물론 해당 금융기관이 부실이 심화될 경우 보통주로 전환해 국영화 수순을 밟을 것으로 보인다. 티머시 가이스너 재무장관은 지난 28일 "미 금융기관은 민간이 운영해 왔고 이 방식이 가장 효과적"이라며 국영화에 일단 유보적 입장을 보였으나 금융시장 구제 과정에서 일부 부실 은행의 국영화는 불가피할 것으로 관측되고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >