|

국내 최대 교복업체인 에리트베이직의 홍종순 사장은 지난해 최대주주 지분 전량을 패션 대기업 형지에 매각했다. 에리트베이직은 교복업계에서는 알아주는 회사이지만, 자금력이 튼튼한 형지와 손을 잡기 위해 대주주 지분매각을 전격 성사시킨 것이다. 홍 사장은 외환위기 당시 팀원 60여명과 함께 새한(구 제일합섬)에서 분사해 지금의 회사를 만들어 오너가 됐지만, 다시 월급쟁이 사장으로 되돌아 간 것이다.

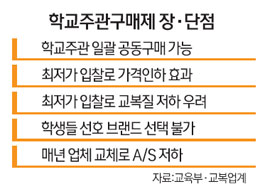

홍 사장이 자신의 분신과 같은 지분을 넘기게 된 것은 정부가 도입을 강행하고 있는 교복 학교주관구매제가 직접적인 원인이 됐다. 홍 사장은 "학교별로 1개 사업자에만 교복 판매권을 주는 학교주관구매가 실시되면 기존의 교복 생산ㆍ마진 체제가 한순간에 무너지면서 교복업체들이 전방위로 경영위기를 맞을 것"이라며 "교복업체의 명맥을 유지하기 위해 대기업의 자금력이 필요하다는 판단에 따라 지분 전략을 매각하게됐다"고 말했다.

학교주관구매제는 1년 단위로 교복 공급업체를 학교가 정하도록 한 것인데, 해마다 업체가 바뀌게 되면 탈락한 업체들은 재고물량을 소화할 수가 없게 된다. 이 때문에 업계는 지속적으로 도입을 반대해 왔지만, 정부는 교복단가 인하 등을 위해 경쟁체제가 필요하다며 도입을 결정했다. 홍 사장은 그러나 "매년 마다 교복업체가 바뀌면 재고부담은 어떻게 감당하느냐"며 "상위 교복업체들의 위기감도 이 정도인데, 밑으로 내려가면 갈수록 위기감은 더 클 것"이라고 말했다.

대형 교복 메이커들의 상황도 이렇다 보니, 중소 교복 메이터들은 말할 것도 없다.

특히 교육부가 당초 공언한 대로 학교주관구매제 입찰이 늦어지면서 한참 가동을 해야 되는 교복업체들이 공장을 놀리고 있는 등 이미 구조조정이 시작됐다는 관측도 나오고 있다. 겨울철 동복은 5월내 발주를 마감하고 6월부터 약 8개월 동안 만들어 져야 되는데, 올해는 학교주관구매에 따른 입찰 일정이 늦어지면서 국내 공장들이 일감이 없어 '올 스톱'된 상태다. 업계 한 관계자는 "교육부는 이달에서야 입찰을 통해 사업자 선정 절차에 착수하라는 공문을 하달했다"며 "하지만 방학과 기말고사, 장관 교체, 2단계 입찰절차 등을 감안할 때 실제 생산은 9월에나 가능할 것"이라고 말했다. 교복업체들은 9월까지도 공장을 돌리지 못하면 적자가 쌓여 폐업이 불가피하다며 불안해 하고 있다. 실제 국내 한 대형 교복업체는 국내 생산기반이 와해될 가능성에 대비해 개성공단의 생산 가능성을 타진하는 것으로 알려졌다.

브랜드 교복을 판매하는 일선 대리점들도 패닉 상태에 빠지기는 마찬가지다. 서울에서 대형 교복브랜드 대리점을 운영 중인 A씨는 "학교에서 교복을 일괄 구매하게 되면 소비자들이 굳이 대리점에 올 이유가 없다"며 "(비용 절감을 위해서라도) 800여개에 달하는 전국 교복 대리점들은 시ㆍ군 총판 정도만 남고 결국 사라질 것"이라고 우려했다. 더구나 새 제도가 시행되면 창고에 쌓인 4억원대의 재고물량 대부분은 휴지가 될 판이어서 A씨는 요즘 밤잠을 설치기 일쑤다. 전국 교복 대리점들 상당부분이 정리될 상황이고, 정리되면 수억에 달하는 재고처리가 현안이라는 것이다.

학교주관구매는 원래 국·공립학교 만이 의무화 대상이다. 하지만 교육부는 최근 시ㆍ도교육청에 보낸 공문에서 교육청 점검 대상에 사립학교를 포함시키면서 업계 위기감은 더욱 확대되고 있다. 이 때문에 국내 150여개 교복생산 공장들은 교육부의 탁상행정이 생산 현장의 파행으로 연결되며 전국 공장 대다수가 고사 위기에 처하게 됐다고 지속 하소연하고 있지만, 정부는 원론적인 입장만 되풀이 하고 있다.

업계 관계자는 "정부는 교복을 공적 교구재라 하면서도 교과서와는 달리 감세혜택은 주지 않는 등 이중적 잣대로 임하고 있다"며 "가격 상승률 제한 등 간편한 대안을 대신한 이 같은 정책이 과연 무엇을 위함인지 모르겠다"고 토로했다. 반면 교육부 관계자는 새 제도 시행에 따른 과도기에 일부 문제가 발생할 수 있음을 인정하면서도 "교복 가격을 안정화하고 대형 4개사의 독과점 시장에 경쟁 원리를 도입하려면 이번 제도가 필요하다"는 입장이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >