|

이집트 출신 벤처기업가인 모하메트 알보노는 최근 미국에서 온라인비디오 제작과 관련된 벤처기업을 설립하려는 마음을 접고 캐나다로 눈길을 돌렸다. 미국에서 실리콘벨리ㆍ할리우드 등에 있는 동종업계와 교류하며 회사를 크게 키우고 싶었으나 정부의 지지부진한 비자발급 과정과 막대한 초기 자본금 요건 등 높은 진입장벽에 부딪혔기 때문이다. 캐나다 밴쿠버에 본사를 세운 알보노는 "미국에 비해 진입문턱이 낮은 캐나다를 선택하기 잘했다"며 "이곳에서 기업가의 꿈을 키워나가겠다"고 말했다.

글로벌 벤처기업가들이 미국의 높은 비자발급 요건에 부딪혀 발길을 돌리고 있다. 대신 상대적으로 낮은 조건만 내건 채 벤처기업가를 적극 유치하려는 호주ㆍ칠레ㆍ중국 등으로 선회하고 있다. 영국의 경제주간지 이코노미스트 최신호는 성공을 꿈꾸는 전세계 벤처투자가들을 흡수해 높은 경제성장을 이뤘던 미국이지만 혁신적인 인재를 신흥국에 빼앗기고 있다며 '아메리칸 드림'도 옛말이 됐다고 보도했다.

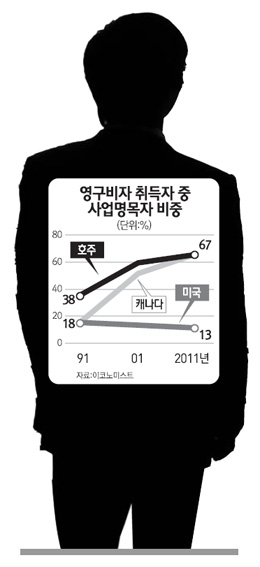

이코노미스트에 따르면 사업명목으로 미국에서 영구비자를 받은 사람은 지난 1991년 전체 비자발급자의 18%를 차지했지만 지난해에는 13%까지 줄어들었다. 반면 같은 기간 캐나다는 18%에서 67%로 3.7배나 증가했다. 특히 호주의 경우 지난해 영구비자 발급자 수가 12만6,000명에 달해 미국(14만명)을 근소한 차이로 추격하고 있다. 두 나라의 인구격차를 감안하면 전체 인구 대비 비중 측면에서 호주로 향하는 벤처기업가가 미국보다 13배나 많다는 뜻이다.

이는 미국의 진입장벽이 너무 높기 때문이다. 미국에서 사업명목으로 영구비자를 받으려면 초기 자본금이 100만달러 이상이어야 하고 최종 승인을 받기 위해서도 수년이 소요된다. 미국을 버리고 칠레에서 휴대폰게임 업체를 설립한 클라우디오 카를리노는 "급변하는 사업환경상 몇 년이 걸릴지 모르는 미국의 비자발급 과정을 지켜만 보자니 경쟁업체에 뒤처질 것 같아 칠레에 회사를 세웠다"고 설명했다.

반면 신흥국은 강력한 인센티브로 이들을 빨아들이고 있다. 뉴질랜드의 경우 초기 자본금 요건이 아예 없으며 2년 안에 자국경제에 도움이 된다는 증명만 하면 비자를 발급한다. 칠레는 한술 더 떠 자국에 들어오는 벤처기업가에게 4만달러의 초기자본을 지급하고 호주와 캐나다도 유망한 벤처기업가에게는 비자발급 심사 때 가산점을 준다. 중국의 경우 중국 내에 거주할 집과 가구를 무상으로 제공한다. 김경훈 삼성경제연구소 선임연구원은 "제조업에 '올인'하던 중국 등 신흥국이 이제 고부가가치ㆍ기술 중심의 벤처기업을 끌어들여 경제발전의 기본을 다지려는 활동의 일환"이라고 분석했다.

이코노미스트는 "세계 500대 기업의 40%를 이민자나 그들의 자녀가 설립했다"면서 "그만큼 이민한 기업가는 성공할 확률이 높고 이는 곧 새로운 제품과 일자리 등을 창출해 그 나라 경제에 활력을 불어넣는다"고 분석했다. 또한 "미국은 경제발전의 '효자'인 벤처기업가를 과도한 규제와 보수적인 편견으로 내쫓고 있다"고 평가했다.

김 선임연구원은 "세계경제의 허브인 미국경제가 벤처기업가를 빼앗긴다고 해서 지금 당장 흔들리지는 않을 것"이라면서도 "무섭게 쫓아오는 신흥국을 결코 무시할 수 없을 것"이라고 진단했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >