|

'엔고(엔화가치 상승)'에 신음하는 일본이 무제한 채권매입을 선언한 미국 연방준비제도이사회(FRB)의 바통을 이어받아 유동성 공급을 확대할지에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 일본중앙은행(BOJ)은 19일 이틀 일정의 통화정책회의를 마무리하고 기준금리 및 통화정책 방향을 발표할 예정이다.

가장 큰 관심은 BOJ가 운영하는 자산매입 프로그램 확대 여부다. BOJ는 오는 2013년 6월까지 총 70조엔(995조원)을 풀어 채권 등 자산을 사들일 계획인데 일각에서는 이 프로그램의 규모를 5조~10조엔가량 늘려야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있다.

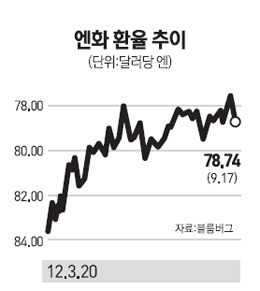

이 같은 유동성 공급 확대론의 배경은 우선 미국의 3차 양적완화(QE3)에 따른 엔화가치 상승이다. 시중에 달러가 풀리면 상대적으로 엔화가치가 치솟고 이에 따라 수출경쟁력이 약해지게 된다. 지난 14일 도요다 아키오 도요타 회장이 직접 나서 "환율에 따른 손해가 비용절감으로 감내할 수준을 넘어서고 있다"고 지적할 만큼 엔화상승은 일본 기업들에 심각한 문제다.

결국 늘어난 달러만큼 엔화 공급량도 확대해 환율을 방어할 수밖에 없다는 게 전문가들의 지적이다. 바클레이스의 야마모토 마사후미 수석 외환전략가는 파이낸셜타임스(FT)에 "악화하는 경기, 흔들리는 정권 등을 감안하면 BOJ가 '비둘기파'로 돌아설 핑계는 충분하다"고 분석했다.

한편으로는 2007년 글로벌 금융위기 이후 소극적 통화정책으로 일관해온 BOJ가 좀 더 공격적인 정책을 펼 필요가 있다는 주문도 나온다. 리먼브러더스 파산 이후 미국이 본원통화량을 3배나 늘린 반면 일본은 통화량 증가율이 36%에 그쳐 달러 대비 엔화 값 폭등을 속절없이 지켜봐야만 했다. 일본 신세이은행의 마사이 다카코 외환전략가는 "다른 나라와 비교하면 일본의 통화정책은 착한 어린이와 같았다"며 "행동에 나설 때가 됐다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >