|

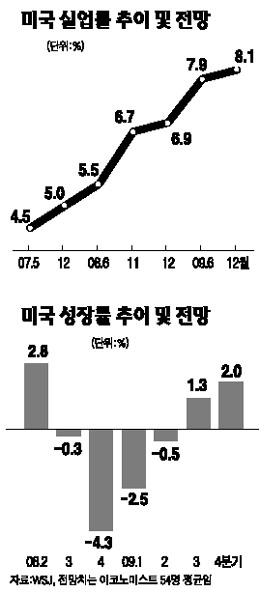

미국 경제가 지난 1930년 대공황 이후 가장 깊고 긴 침체의 수렁에 빠질 것으로 전망되면서 오바마 행정부의 경기부양 규모도 눈덩이처럼 불어날 것으로 보인다. 버락 오바마 대통령 당선인이 아직까지 명시적인 경기부양 규모를 밝히지 않았으나 오바마 경제팀은 2년간 국내총생산(GDP)의 7% 수준인 1조달러는 돼야 한다는 인식이 확산되고 있다. 이에 따라 2년간 250만개 일자리 창출을 목표로 한 오바마 행정부의 ‘신 뉴딜정책’은 상당 부문 보완 내지 전면적인 수정이 예상되고 있다. 오바마 경제팀이 경기부양 규모를 대폭 증액하는 방안을 검토하는 것은 최근 실물경기가 급격히 악화한데다 미 경제학계가 새 정부에서 강력한 경기부양 처방이 없다면 1930년대의 대공황에 준하는 파국적 상황을 맞을 수 있다는 경고에서 비롯되고 있다. 11월 대선 직후까지도 미 경제학계는 새 정부의 경기부양 규모는 GDP의 2%인 3,000억달러가 적정하다는 견해를 갖고 있었다. 실제로 서울경제신문이 대선 직후 무디스의 마크 잰디 등 4명의 월가 이코노미스트 인터뷰에서도 오바마 행정부의 경기부양 규모는 올 초 부시 행정부가 실시한 1,600억달러의 두 배 수준인 3,000억달러가 적절하다는 의견을 나타냈었다. 미 의회의 자동차 청문회에 증인으로 출석하기도 한 잰디 이코노미스트는 이달 들어 8,000억달러로 늘려야 한다고 수정 주장했을 정도다. 로런스 서머스 국가경제위원회(NEC) 의장 내정자 등 오바마 경제 브레인들은 이와 관련,보수ㆍ진보 양측의 경제학자로부터 광범위한 의견을 구하고 있는 것으로 전해졌다. 부시 행정부의 첫번째 NEC 의장을 지낸 로런스 린지는 8,000억~1조달러를 주문했고 미 경기사이클을 판정하는 전미경제조사국(NBER)의 의장을 지낸 마틴 펠트스타인 하버드대 교수는 취임 첫해에 당초 3,000억달러에서 최소 4,000억달러로 수정했다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다. 미 경제학계가 이처럼 강력한 경기부양을 주문하는 것은 경기 상황을 가장 잘 반영하는 고용시장이 내년 중 더 어려울 것이라는 분석에서 연유하고 있다. 일자리 창출과 보호는 오바마노믹스의 핵심. 고용 사정이 악화되면 민주당의 전통적인 지지층인 중ㆍ저소득층의 이탈이 예상돼 가시적인 경기회복을 이끌어내지 못하면 오는 2010년 중간 선거 승리를 장담하기 어렵다. 미국의 11월 중 실업률은 6.7%로 1년 전에 비해 1%포인트 급등했다. 그러나 고용시장은 내년이 더 어렵다는 게 일반적인 관측이다. 미국의 일자리는 올 들어 11월까지만 190만개 줄었다. 특히 최근 3개월 동안 100만개 감소해 경기급락을 알리고 있다. 2년간 250만개 일자리를 창출하겠다는 현재의 신 뉴딜 구상으로는 실업자 양산을 막기에는 터무니없이 부족하다. 상당수 전문가들은 내년 중 실업률이 두자릿수까지 치솟을 것이라는 끔찍한 경고까지 제기하고 있다. 두자릿수 실업률이 몇 개월 째 지속되면 공황(Depression)에 빠진 것으로 미 학계는 규정하고 있다. 국제통화기금(IMF) 수석이코노미스트를 지낸 케네스 로고프 하버드 경제학과 교수는 “1930년대 대공황과 같은 파국적 상황까지는 아닐 수 있으나 2차 대전 후 가장 심각한 침체가 이제 막 시작됐다“며 “내년 중 실업률은 10% 수준까지 치솟을 수 있다”고 전망했다. 한편 WSJ이 54명의 이코노미스트을 대상으로 실시한 경제 설문에 따르면 미국 GDP 성장률은 지난 3ㆍ4분기 -0.5%에서 ▦4ㆍ4분기 -4.3% ▦내년 1ㆍ4분기 -2.5% ▦2ㆍ4분기 -0.5%를 기록할 것으로 전망됐다. 4분기 연속 마이너스성장은 2차 대전 후 처음이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >