|

|

둑이 무너지듯 중동호흡기증후군(MERS·메르스) 감염이 전국으로 퍼져나가고 있지만 청와대와 정부·지방자치단체 등이 엇박자 대책에다 갈등 양상까지 빚으면서 국민들의 불안이 가중되고 있다. 누구 말을 믿어야 할지 헷갈리는 형국이다. 전문가들은 이에 대해 국가재난 사태를 통제할 방역 '차르(총책임자)'가 보이지 않기 때문이라고 진단한다. 선진국처럼 방역 차르가 전권을 쥐고 일사불란하게 사태를 진두지휘해야 하는데 우리의 경우 기관마다 중구난방으로 대책을 내놓고 이를 조정하는 주체도 보이지 않아 혼란이 빚어지고 있다는 것이다. 그 사이 평택을 시작으로 수원·서울·호남 등 차례차례 방역의 둑이 무너져 내리고 있다.

미국의 경우 지난해 보건당국과 질병통제예방센터(CDC) 등이 에볼라 방역에 혼선을 빚자 버락 오바마 대통령은 론 클레인 전 부대통령 비서실장을 '에볼라 차르'로 임명해 전권을 부여했고 대통령이 직접 라디오 주례연설을 통해 "에볼라가 심각한 질병이지만 공포나 히스테리에 빠져서는 안 된다"며 "우리는 에볼라에 어떻게 대처할지 알고 있으며 충분히 통제 가능하다"고 국민의 공포를 진정시켰다.

우리는 지금 이와 반대되는 양상이다. 보건당국의 방역 시스템에 구멍이 뚫리면서 서울시가 자체 방역체제를 갖추겠다고 선언하자 정부와 청와대가 즉각 "국민의 불필요한 오해와 우려를 불러일으킨다"고 반박하고 나선 모양새다. 정부 일각에서는 서울시의 행태가 전형적 '공포 마케팅'이라는 비난도 나온다. 일사불란하게 움직여도 진압이 쉽지 않은 바이러스와의 전쟁에서 자중지란을 겪는 상황이다. 휴업할 필요가 없다는 보건당국의 의견에도 휴업하는 학교가 1,000여곳을 넘어서고 현충일을 앞두고 중앙정부의 행사 강행 방침에도 지자체들이 이를 대거 취소하는 엇박자가 반복되는 것도 컨트롤타워가 작동되지 않기 때문이다.

이와 관련해 이병훈 중앙대 사회학과 교수는 "재난에 대해 예방과 수습할 수 있는 시스템이 작동하는가를 보면 세월호와 마찬가지로 매우 부실했다"며 "정부가 우왕좌왕하는 모습, 엉뚱한 대책을 내놓는 모습을 보면서 국민들은 모래알처럼 흩어져 각자도생을 모색하게 될 것"이라고 우려했다.

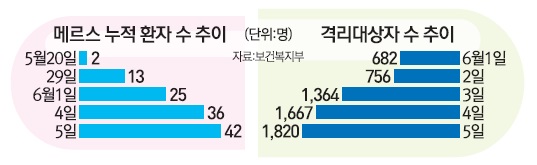

이런 혼란을 겪는 사이 5일 기준으로 메르스 사망자는 4명으로 늘었고 확진환자 수는 41명으로 불어났다. 이제는 3차를 넘어 4차 감염은 물론 바이러스 변이를 통한 대유행까지 걱정해야 할 처지가 됐다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >