|

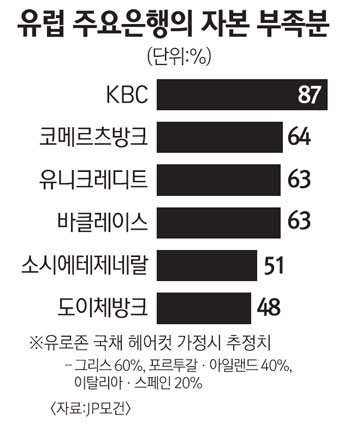

유럽 각국이 극심한 신용경색 위기에 몰려 있는 대형은행들을 구제하기 위해 대규모 자본확충에 나설 것으로 보인다. 아울러 유럽 은행권의 정확한 부실규모를 파악하는 '스트레스테스트(재무건전성 평가)'도 실시될 예정이다. 그리스가 디폴트(채무불이행)를 선언했을 때 유로존 은행들이 얼마나 많은 자본이 추가로 필요한지를 국가별로 꼼꼼하게 따져보겠다는 것이다. 파이낸셜타임스(FT)는 6일 그리스와 포르투갈 등 유럽 주변부 국가들의 채권 원금삭감(헤어컷) 등을 가정할 때 유럽 은행들의 자본확충에 필요한 자금규모는 2,000억유로(약 316조8,000억원) 안팎에 이를 것이라고 보도했다. 이는 지난 7월 유럽연합(EU) 은행감독국(EBA)이 추산했던 25억유로에 비해 80배나 불어난 것이다. FT는 "7월에는 역내 8개 은행만을 대상으로 헤어컷 가능성을 고려하지 않은 상태에서 조사한 것"이라며 "시장 상황이 악화되면서 유럽 은행들의 자본확충에 필요한 금액도 크게 불어났다"고 설명했다. JP모건은 이와 관련해 유럽 은행들의 자본확충 규모가 그리스 부채의 헤어컷을 감안할 경우 1,500억~2,300억유로에 이를 것으로 예상했다. 은행별로는 도이체방크가 100억유로인 것을 비롯해 ▦유니크레디트에 80억유로 ▦소시에테제네랄에 60억달러가 각각 투입돼야 한다고 JP모건은 추정했다. 특히 벨기에의 KBC와 독일 코메르츠방크, 영국 바클레이스 등은 자본구조가 가장 취약한 은행들로 꼽혔다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 은행권에 대한 철저한 스트레스테스트를 통해 자본확충을 서둘러야 한다며 거들고 나섰다. 메르켈 총리는 이날 성명을 통해 "이미 두 차례 시행된 스트레스테스트가 부족했다"며 "우리는 지금 빠른 결정을 내려야 한다"고 강조했다. 금융권에서는 유럽의 자본확충 방식에 대해 미국이 2008년 서브프라임 위기 당시 미국 은행들에 실시했던 부실자산구제계획(TARP) 방안을 원용할 가능성이 높은 것으로 보고 있다. 모건스탠리도 리포트를 통해 "우선주를 사들이는 방법으로 부실 은행들에 자금을 지원하는 방안이 고려되고 있다"며 "일정 기간, 예를 들어 3년 정도 지나면 지원자금을 회수하는 방안이 논의되고 있다"고 설명했다. 하지만 유럽 대형은행 구제의 주체 및 시행방식을 놓고 각국의 이해관계가 얽혀 실제 시행에는 적잖은 진통이 따를 것으로 예상된다. 프랑스는 실탄이 부족한 유로존 주변부 국가들에 대해 유럽재정안정기금(EFSF)을 통한 은행지원 방식을 주장하고 있다. 신용강등권에서 아슬아슬하게 곡예를 하고 있는 프랑스 입장에서는 자체적으로 은행 자본확충에 나설 경우 국가재정에 타격을 받아 신용등급에 악영향을 받을 수밖에 없다. 프랑스와 프랑스아 바루앵 프랑스 재무장관은 "은행 재자본화는 프랑스 단독이 아닌 유럽 차원에서 이뤄져야 한다"고 강조했다. 반면 독일이나 네덜란드는 개별 국가들이 자체적으로 자본확충에 나서는 방식을 더 선호하고 있다. 다른 국가의 은행 부채까지 떠안지 않겠다는 것이다. 각각의 주장이 극명하게 갈리면서 재정불량국과 그렇지 않은 국가들을 나눠 지원방식을 달리해야 한다는 의견도 나오고 있다. 그리스같이 재정이 어려운 국가들에 소속된 은행은 EFSF를 통해 지원받고 재정이 상대적으로 건전한 국가의 은행들은 정부 돈이 투입돼야 한다는 주장이다. 독일의 경우 2008년 금융위기 당시 금융시장안정화기금(Soffin)을 신설해 은행 구제에 나선 바 있다. 볼프강 쇼이블레 독일 재무장관은 "독일은 필요하면 2008년 금융위기 때 은행의 재자본화를 위해 이용됐던 지원 메커니즘(프로그램)을 다시 가동할 수 있다"고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >