|

"독일에서는 정년이 연장되더라도 임금이 늘어나지 않아 고용부담이 증가하지 않습니다."

6일 독일 슈투트가르트와 튀빙겐에서 만난 노동시장 전문가들은 정년연장에 따른 임금피크제 도입 논란에 대해 잘 이해하지 못했다. 독일 기업들은 나이ㆍ근속연수와 무관하게 직무와 성과로 임금을 결정하고 있어 정년이 늘어나도 인건비 부담이 커지지 않기 때문이다.

반면 국내 기업들의 경우 10곳 중 7곳(68.3%)이 연차가 쌓이면 자동으로 급여가 높아지는 연공서열식 호봉제를 채택하고 있다. 같은 일을 하더라도 근속연수에 따라 임금격차가 발생하는 구조다. 고령화 시대에 대비하고 양극화 문제를 풀기 위해서는 임금과 생산성을 연계하는 방식으로 노동시장의 경직성을 풀어내야 하는 게 당면한 과제다.

특히 연공에 따른 임금상승 폭도 매우 커 20년간 근속했을 때 처음 입사 대비 시간당 임금은 한국이 2.47배에 달한다. 독일 1.47배, 프랑스 1.43배, 네덜란드 1.28배, 스웨덴 1.16배 등에 불과하다.

과거 고도성장기에 '철새'로 불렸던 근로자를 붙잡는 데는 연공급 임금체계가 효과적이었지만 지금과 같은 저성장기에는 큰 부담으로 작용한다. 생산성과 관계없이 오래 근무했다는 이유로 임금이 높아지면 경영환경 변화에 유연한 대응이 어려워진다. 청년 신규 채용 여력이 떨어지게 되고 고임금 중장년 근로자의 고용불안도 가중될 수밖에 없다. 이는 정년과 관계없이 실제 퇴직연령이 53세에 불과한 원인이기도 하다.

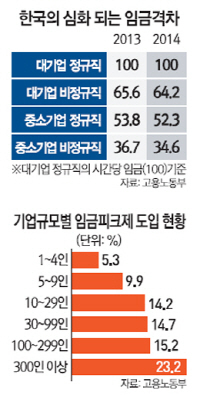

더구나 대기업들은 생산성을 넘어서는 초과 노동 비용 부담을 해소하기 위해 비정규직화ㆍ외주화를 택하다 보니 정규직과 비정규직, 원청업체와 하청업체 근로자 간 임금격차가 커질 수밖에 없다. 대기업 정규직과 중소기업 비정규직의 시간당 임금을 비교하면 3배나 차이가 나는 것도 이 같은 왜곡된 노동시장 탓이다.

물론 독일의 경우 10년 가까이 노사가 논의를 진행한 끝에 지금과 같은 체제를 갖췄다. 우리도 노사 간 더 협의가 필요하지만 정년연장 제도의 연착륙을 위해 당장 필요한 임금피크제 도입은 여전히 지지부진하다. 전체 기업 중 임금피크제 도입 비율은 9.9%로 10곳 중 1곳에 불과하다.

라인하르트 반뮐러 튀빙겐대 노동기술문화연구원장은 "임금체계 개혁을 위해서는 급진적인 시도가 필요한 측면도 있지만 단순히 비용의 문제가 아니라 그 사람을 인정하고 존경한다는 정신이 밑바탕에 깔려 있어야 한다"고 조언했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >