|

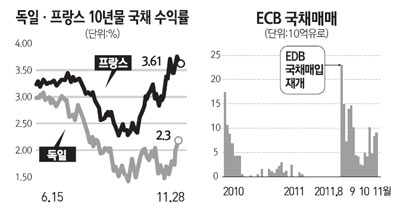

"독일만이 유럽을 종말의 위기에서 건져낼 수 있다."(라도슬라프 시코르스키 폴란드 외무장관) "당장 국채시장의 위기를 잠재울 수 있는 곳은 ECB(유럽중앙은행) 뿐이다." (피에르 카를로 파도안 OECD 수석 이코노미스트) 미국이 유로존 재정위기 해결을 위해 유럽 지도부의 신속한 행동을 촉구한 가운데 독일과 ECB의 과감한 시장 개입을 촉구하는 목소리가 높아지고 있다. 특히 유로존 사태 해결의 분수령으로 떠오르는 내달 8일의 유럽연합(EU) 정상회담을 앞두고 각국마다 최종 해법을 마련하느라 긴박한 움직임을 보이고 있다. 28일 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 독일 브란데부르그를 찾은 시코르스키 폴란드 외무장관은 "우리의 안전을 위협하는 것은 테러리즘이나 러시아의 미사일이 아닌 유로존 붕괴"라며 "코앞에 닥친 위기에도 팔짱만 끼고 있는 독일이 두렵다"고 거세게 비난했다. 외교적 관례를 한참 벗어난 이 같은 발언은 급박하게 돌아가는 유럽 위기를 풀어낼 수 있는 청사진에 대한 요구가 그만큼 크다는 것을 의미한다. 실제로 27일 유럽연합(EU) 27개국의 신용등급을 하향 조정할 수 있다고 경고했던 국제신용평가기관 무디스는 이날 프랑스와 이탈리아, 스페인, 오스트리아 은행들의 후순위 채권 등급마저 끌어내릴 수 있다고 밝혔고 OECD는 "유럽 정책지도자들이 신뢰할 만한 위기 대책을 내놓고 있지 않다"면서 유로존의 내년 경제성장률을 기존 2.0%에서 0.2%로 낮춰 잡았다. 이에 따라 유로본드(유럽이 공동 발행하는 채권) 도입이나 유럽중앙은행(ECB)의 국채 시장 개입 확대 등 시장 안정 대책에 번번이 찬물을 끼얹어온 독일이 어떤 입장 변화를 나타낼지 관심이 집중되고 있다. 하지만 독일 입장에선 ECB의 시장 개입이나 유럽재정안정화기금(EFSF) 확충과 같은 대책은 결국 독일의 호주머니에서 재원을 확보하라는 요구이기 때문에 최종 선택에 고심을 거듭하고 있다. 독일 총리실 대변인이 이날 "금융시장에 돈을 투입해 방화벽을 쌓는 것은 대책이 될 수 없으며 각 국의 재정 정책을 통합할 수 있는 '재정 조약'을 우선 체결해야 하다"고 주장한 것도 이러한 고민이 담겨 있는 대목이다. 설령 돈주머니를 풀더라도 각 국의 긴축 재정을 통제할 수 있는 기반을 먼저 마련하겠다는 것이다. 앙겔라 메르켈 총리는 재정 조약의 내용을 내달 2일 하원 연설에서 공개한 뒤 EU 정상회담에서 의제로 올릴 계획이다. 하지만 독일이 느긋하게 큰그림만 그리기는 어려울 것이란 예상도 만만치 않다. 불과 한 달 전 1.8%선이던 10년물 국채 금리가 최근 2.3%까지 치솟은 상황에서 더 이상 독일도 안전지대가 아니라는 분석이 나오고 있기 때문이다. 독일 일간 디벨트는 이에 대해 "독일과 프랑스, 핀란드, 네덜란드, 룩셈부르크, 오스트리아 등 6개국이 일명 '엘리트 채권'을 공동 발행할 것"이라고 이날 보도했다. 독일 정부는 이 같은 방안을 검토하고 있지 않다고 즉각 반박했지만 독일이 트리플A 신용등급을 잃지 않으면서도 시장에 쏟아 부을 자금을 마련하기 위해서는 결국 위험을 헤지하는 공동 채권 도입이 불가피할 것이란 전망이 나온다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >