|

SetSectionName(); 도요타, 친환경차 기술력마저 신뢰 타격 도요타 리콜 파문 '프리우스'로 확산美 당국 예비조사 착수… 사면초가 위기로실적 악화 우려속 주가도 연일 '곤두박질' 김희원기자 heewk@sed.co.kr ImageView('','GisaImgNum_1','default','260');

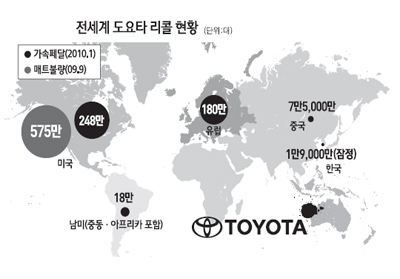

미국 도로교통안전국(NHTSA)과 일본 국토교통성이 도요타자동차의 하이브리드(휘발유+전기) 자동차 '프리우스'의 제동장치 결함에 대한 조사를 지시하면서 도요타의 리콜(수거 후 무상수리) 파문이 갈수록 확산되고 있다. 4일 도요타자동차는 자사의 하이브리드차 프리우스가 제동장치에 결함이 있다는 잇단 지적과 관련, 설계에 문제가 있었다고 시인했다. 폴 놀라스코 도요타 자동차 대변인은 "프리우스 자동차의 제동 시스템인 ABS(Anti-Lock Brake Systemㆍ미끄럼 방지장치) 설계에 문제가 발견됐다"고 밝혔다. 그는 프리우스가 주행할 때 제동장치가 순간적으로 작동하지 않는 것으로 느껴지는 것은 하이브리드차인 프리우스가 가솔린 엔진과 전기모터의 2개 시스템으로 작동하는 데서 비롯된다고 설명했다. 이에 앞서 지난 3일(현지시간) 미국 교통부도 프리우스 제동장치 결함에 대한 예비 조사에 착수했다고 밝히면서 "저속상태에서 프리우스의 브레이크가 듣지 않는다는 불만이 100개 이상에 이른다"고 밝혔다. 일본과 미국의 교통 당국이 도요타 차종의 엔진결함 가능성에 이어 차세대 친환경차 프리우스의 브레이크 결함에 대해서도 원인 규명에 나서겠다고 밝힘으로써 도요타의 위기는 더욱 가중되고 있다. 프리우스는 도요타의 베스트셀러는 아니지만 일본 차세대 기술 집약체로 평가 받는 '그린카'의 대명사이자 일본 차 산업의 차세대 기술력을 대표하는 상징이라는 점에서 이번 사태에 따른 파장은 작지 않을 것으로 전망된다. 이미 일본 내부에서는 도요타는 물론 전체 일본 자동차 산업의 이미지 자체가 흔들릴 수 있다는 전망이 업계 고위 관계자들의 발언을 통해 흘러나오고 있다. 그동안 일본 업체들은 "NHTSA에는 매해 3만건 이상의 민원이 접수되는데 도요타에 대해서만 까다로운 것 아니냐"며 볼멘소리를 해왔지만 현재 진행되는 양상을 보면 까다로운 잣대만의 문제로 끝날 상황은 아닌 듯하다. 리콜 파문에 휩싸인 도요타는 뛰어난 품질과 신용을 무기로 2008년 미국 제조업의 상징인 제너럴모터스(GM)를 제치고 세계 제1위 자동차 업체에 오를 만큼 신뢰할 만한 자동차 업체라는 명성을 얻어왔다. 그러나 가속 페달 결함으로 지난해 9월부터 전세계에서 약 810만대의 자동차가 리콜 처리된 데 이어 최고의 기술과 인재를 투입해 만들었다는 프리우스의 기술력마저 미ㆍ일 당국의 조사를 받는 상황에 놓이면서 실추된 이미지를 만회할 기회마저 잃어가고 있다. 일부 전문가들은 휘발유 엔진과 전기 모터를 함께 사용하는 하이브리드차 내에서 두 브레이크 사이의 연동에 문제가 있을 가능성이 있다고 지적하고 있다. 도요타는 1997년 이래 전세계에서 120만대의 프리우스 자동차를 판매하며 친환경 자동차 산업의 선도자 역할을 자처해왔다. 이는 미국과 유럽의 자동차 업체들이 아직 이렇다 할 히트 모델을 제작하지 못한 것과 대비되며 일본 업계를 차세대 '글로벌 스탠더드'로 부상하게 만들었다. 프리우스는 지난해 친환경 자동차에 대한 세제혜택이 도입된 뒤 일본에서도 인기를 끌며 지난 1월까지 8개월 연속 현지 판매 1위를 차지했지만 2006년 이래 판매량의 50% 이상이 미국에서 팔렸다. 도요타의 유럽 시장 점유율은 2009년 말 기준 5.1%로 미국 시장(17%)과 큰 차이가 있지만 친환경 선호도가 강한 유럽에서도 일본 차를 상징하는 이름으로 통해왔다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 "프리우스는 하이브리드라는 개념을 세계인들에게 심어준 친환경차이자 일본 차의 동의어"라며 "이번 파문으로 도요타 사태는 전혀 다른 국면을 맞게 될 것"이라고 우려했다. 도쿄신문도 사설에서 "프리우스는 이제 도요타의 얼굴이자 일본 제조업의 친환경 기술을 상징하는 존재"라며 "도요타에 대한 신뢰 손실뿐 아니라 일본 자동차 업계에 미칠 파장이 우려된다"고 언급했다. 혼자 웃는 김대리~알고보니[2585+무선인터넷키]

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >