|

|

|

|

|

지난 2008년 미국 예일대학출판부가 주최한 '학술출판의 미래' 학회는 우울한 전망으로 가득했다. 패널로 참가한 한 교수는 자기 서재를 채운 논문 중 60%가 '한물'갔고, 앞으로도 쓸모가 없을 거라며 자조했다. 곧 질문에 나선 한 학부생도 "우리 세대 학생들은 도서관을 마치 관광객이 유럽의 대성당들을 보듯 합니다. 동경하기는 하지만 활용은 거의 하지 않죠"라고 쐐기를 박는다.

한마디로 굳이 논문을 책으로 펴내고, 도서관을 종이책으로 채울 필요가 있겠냐는 얘기다. 전세계적으로 독서율이 감소하고 출판업계가 어려워지고, 특히 지난해 국내 성인 10명 중 3명은 단 한 권의 책도 읽지 않는 시절이니 수긍할 수밖에 없다. 디지털 시대가 오며 신문·책 등 종이 출판물에 대한 경고의 목소리는 이미 익숙해졌다.

하지만 하버드 도서관장을 지낸 로버트 단턴은 반문한다. "단종된 모델의 잔디 깍는 기계의 사용설명서라면 한물갔다는 말이 맞겠지요. 쓸모가 없고 더 이상 기능이 없으니까요. 하지만 그런 것은 세상에 존재하는 책들 중에서 지극히 일부일 뿐입니다. 소설책이 어떤 점에서 한물 갔습니까? 나는 문체가 그리 훌륭하지 않더라도 모든 책이 사건에 대한 누군가의 서술이고 세계관이고 그 사람의 상황에 대한 이해라고 생각합니다."

어느 쪽이 더 미래에 가까울까. 이번 주에 나란히 출간된 '종이의 역사'와 '페이퍼 엘레지'는 정말 우리 사회에서 종이가 사라질 날이 얼마 남지 않았는가, 그렇다면 과연 종이 없는 세상이 가능한가를 묻는다. 그리고 얼른 답을 주기보단 문헌과 인터뷰로 검증과정을 이끈다. 인류에게 있어 종이가 어떤 의미였는지를 돌아보는 두 책은 많은 부분에서 닮아 있다. 하지만 언론인 출신 니콜라스 A. 바스베인스가 쓴 전자가 역사 속 종이가 가져온 위상을 산업·학문적으로 검증하는 탐사보고서에 가깝다면, 소설가이자 비평가인 이언 샌섬이 쓴 후자는 인문학적 에세이다.

이들이 묻는 종이의 의미는 텍스트, 지식, 권리, 신분 등 인간이 부여하는 가치를 담는 '몸'으로서다. 기록하려고 하는 순간 휘발되기 시작하는 아이디어, 그것을 잡으려는 노력과 수단이 종이고 그 가치다. 돈, 신분증, 여권,메모, 투표용지, 습작, 스케치, 기록 등이 얼마나 많은 사람에게 의미를 가지는가, 그것을 쓴 사람 혹은 정신이 얼마나 위대했는가다.

종이 이전에 벽화나 점토판, 양피지, 파피루스, 대나무(죽간) 등이 없지 않았지만, 내구성, 휴대성, 비용 측면에서 밀렸다. 종이는 그 모든 수요를 빨아들이며 (사람들의) 욕망을 부추겼고, 인쇄술의 발명을 자극해 주류로 자리 잡았다. 그렇게 사람들은 역사를 기록하고 법을 만들며 사업을 하고 사랑하는 사람과 연락을 주고 받고 벽을 장식하고 신분을 만드는 데 종이를 사용해왔다.

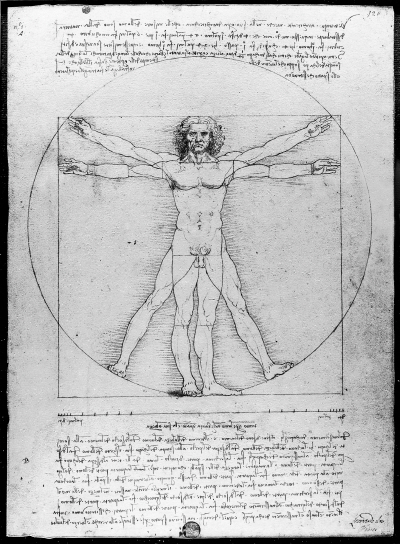

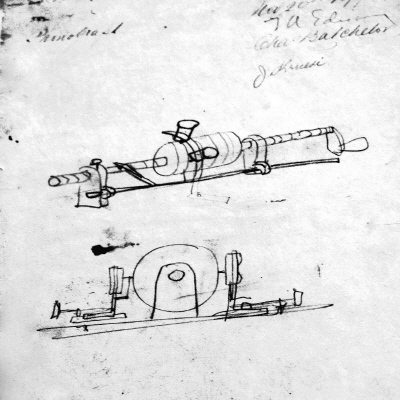

2,000여년 전 중국에서 종이를 만드는 법이 고안된 이래, 8세기경 제지법이 전해지며 화려한 문화를 꽃피웠던 이슬람권, 쇄목펄프 공정 이전 낡은 천 모으기에 혈안이 됐던 제지업계, 동물기름이 묻은 종이탄피도 한가지 이유가 됐던 인도 용병들의 '세포이 항쟁', 제2차 세계대전 당시 일본이 미국을 노려 날려보냈던 닥종이 열풍선 폭탄, 레오나르도 다 빈치의 스케치, 창의적인 종이접기를 뜻하는 일본말 '오리가미' 등 책은 역사 속 종이가 있었던, 중요하고 의미 있는 모든 현장을 들여다보려 애쓴다. 또 역사를 바꾼 종이뭉치로는 1900년대 초반 뒤레피스 사건의 비망록, 미국을 1차대전에 참전케 한 아르투르 짐머만의 전보, 1971년 펜타곤 비밀문서 공개로 인한 워터게이트 사건까지 일일이 열거하기 힘들 정도다.

그렇게 역사와 하나가 되면 그저 종이조각, 종이뭉치가 아니다. 1890년 인쇄된 미국 1,000달러 은태환지폐는 2006년 230만 달러에 새 주인을 찾아갔다. 전세계에 60여장만 존재해 수집가들 사이 성배로 불리는 'T206 호너스 와그너' 카드는 2007년 280만 달러에, 인도양 모리셔스에서 발행된 희귀우표 2장은 1993년 380만 달러에 팔렸다. 또 베토벤의 제9번 교향곡 초안 악보는 2003년 348만 달러, 조지 워싱턴이 1787년 헌법 승인에 대해 써 보낸 편지는 2009년 320만 달러, 특히 라파엘이 1508년께 그린 스케치는 2009년 무려 4,790만 달러에 거래됐다.

(심지어 이런 의미 없이도 인류사에 빼놓을 수 없는 것이 있다. 바로 휴지. 사실 '표준화되고 손쉽게 구할 수 있으며 세척력과 흡수성이 있고 1회용인' 이 화장지가 전쟁기간 얼마나 많은 유행병으로부터 군인들을 구했는지는 잘 알려져 있지 않다. 미국 감염내과 권위자인 월터 T. 휴즈 박사에 따르면, 군 부대가 화장지를 배급한 이래 장티푸스 발병율은 1차 세계대전 0.3%, 2차대전 0.01%로 급격히 감소해 현재는 사실상 사라졌다. 화장지 배급 전 미국 남북전쟁에서 장티푸스 발병율은 8%, 미국-스페인 전쟁에서는 16%를 기록했다.)

이언 샌섬은 프랑스 철학자 자크 데리다의 말을 인용해 이렇게 말한다. "오늘날 종이에 작별을 고한다고 함은 어느 날 글쓰기를 익혔다는 이유로 말하기를 멈춘다는 말과 비슷하다." 그리고 덧붙여 "책은 사상을 전달하고, 강력한 감정을 불러일으키고 들끓게 하고, 정부를 세우고 무너뜨리고 도피처를 제공하고 계몽을 가져오고 욕심, 증오, 사랑, 자기애에 가기 계발까지 부추긴다. 간략히 말해 책이 역사를 만들고, 역사가 책을 만든다. 행여 잊을까 덧붙이는데 책은 종이로 만든다"고.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >