|

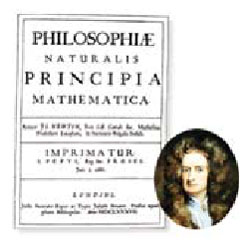

초속 30㎞. 지구의 공전 속도다. 탄알보다 100배 빠르지만 정작 우리는 속도를 느끼지 못한다. 중력의 존재 때문이다. 인간은 언제부터 중력을 인식하고 보편적인 진리로 받아들였을까. 프린키피아(Principia) 발간 이후다. ‘자연철학의 수학적 원리’라는 제목의 이 책이 나온 것은 1687년 7월5일. 아이작 뉴턴(당시 45세)이 왕립협회의 지원을 받아 라틴어 초판을 내놓았다. 핵심은 만유인력과 세 가지 운동법칙. 관성의 법칙과 가속도의 법칙, 작용-반작용의 법칙을 담았다. 내용이 복잡하고 난해했지만 출간은 큰 성공을 거뒀다. 평생 관직을 원했던 뉴턴이 훗날 조폐국장에 오르는 데에도 프린키피아의 저자라는 명성이 작용했다. 프린키피아 발간을 과학사 최대 사건의 하나로 꼽는 이유는 과학혁명의 시발점이기 때문. 자연현상이 수학적인 힘과 법칙에 따라 규명될 수 있으며 신학이나 철학이 아니라 과학을 통해서도 진리에 도달할 수 있다는 믿음을 심어줬다. 17세기 이후 역학과 천문학ㆍ기술ㆍ발명이 크게 확산되는 데에도 프린키피아로부터 촉발된 시간과 공간ㆍ물체의 특성을 파악하려는 땀과 노력이 깔려 있다. 책 발간에는 다른 사람들의 도움도 적지 않았다. 핼리혜성을 발견한 천문학자 에드먼드 핼리의 간곡한 설득으로 뉴턴은 6년간의 집필 끝에 프린키피아를 펴낼 수 있었다. 뉴턴의 케임브리지대학 제자들이 발간한 수많은 프린키피아 해설서는 과학의 저변을 넓혔다. 아인슈타인에 의해 프린키피아의 한계가 밝혀진 지금까지도 뉴턴은 최고의 과학자로 기억되고 있다. 뉴턴이 사망했을 때 시인 알렉산더 포프는 조사(弔辭)을 대신해 이런 시구를 읊었다. ‘자연과 자연의 법칙은 어둠에 숨겨져 있었네/신이 말하기를, ‘뉴턴이 있으라!’/그러자 모든 것이 광명이었으니.’

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >