|

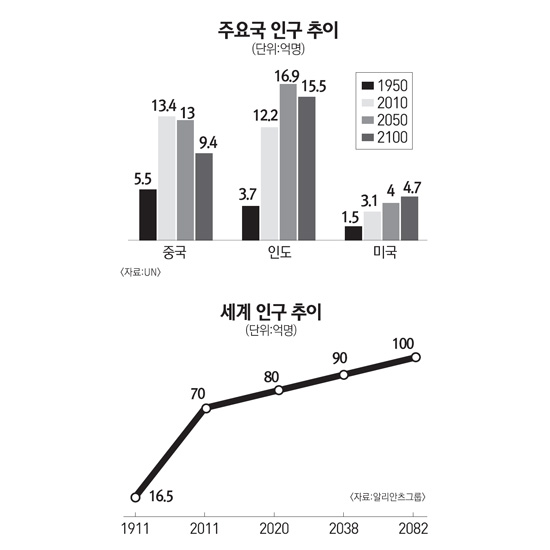

오는 31일 전세계 인구가 70억명을 돌파한다. UN은 이날을 70억 인구의 상징적인 날로 지정해 기념할 계획이다. 지난 1999년 인구가 60억명을 돌파한 지 12년 만에 10억명의 인류가 더 늘어난 셈이다. 아동 인권운동기구인 플랜 인터내셔널은 이날 인도 북동부 우타르 프라데시아주(州)에서 태어날 여자 아이를 70억번째 아기로 지정하자고 제안했다. 하지만 새 식구를 맞이하는 지구촌의 표정이 그리 밝은 것만은 아니다. 당장 지구의 한정된 자원이 이들을 모두 감당할 수 있을지 여부에 의문부호가 따라 붙는다. 힐러리 클린턴 미 국무장관의 과학 자문위원인 니나 페도로프는 BBC와의 인터뷰에서 "어쩌면 지구에는 이미 너무 많은 사람이 살고 있을 지도 모른다"고 말했다. 또한 뉴욕타임스(NYT)의 한 칼럼니스트는 "인류가 스스로의 미래를 먹어 치우고 있다"고 우려 섞인 전망을 내놓기도 했다. 인구가 늘어나면서 환경이 더 오염되고 식량도 부족해질 수밖에 없다는 멜서스 비관론이 현대에 다시 제기되고 있는 것이다. 영국의 경제학자인 토머스 멜서스는 지난 1798년 저서 '인구론'에서 "인구는 기하급수적으로 늘어나지만 식량은 산술급수적으로 늘기 때문에 결국 전쟁이나 기아가 나타날 것"이라고 예상한 바 있다. ◇인구 구조의 혁명이 온다= 물론 멜서스가 예언한 우울한 방식의 인구 대감소는 일어나지 않았다. 전문가들 역시 인구 증가가 인류 전체의 생존을 위협할 가능성은 낮은 것으로 관측하고 있다. 영국의 경제주간지인 이코노미스트는 인구가 늘어난다고 해서 미래에 재앙이 닥치는 것은 아니라고 지적했다. 지난 2007년을 기준으로 미국인 한 명은 연간 60톤의 이산화탄소를 배출했지만 정작 인구가 폭발적으로 늘어나고 있는 아프리카 사람은 1인 당 1톤도 채 만들어내지 않았다는 것이다. 식량 문제 역시 마찬가지다. 세계 은행은 2005~2055년 사이에 곡물 생산 효율이 66% 가량 향상돼야 인구 증가를 감당할 수 있을 것이라고 내다봤지만 1970~2010년 사이 각 농장의 생산량은 3.5배나 늘어났다. 때문에 인구 증가가 세계 경제에 미치는 영향은 '생존비용' 문제가 아닌 다른 각도에서 접근해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 인구 증가를 연령ㆍ지역별로 나눠 입체적으로 분석해야 한다는 얘기다. 당장 여성 한 명이 평생 낳는 아이의 수를 의미하는 출산율은 지역에 따라 극심한 차이를 나타내고 있다. 1970년대 4.45에 달하던 세계 평균 출산율은 현재 2.45수준까지 떨어졌으며 유럽 대다수 국가와 일본 등은 이 비율이 2 미만이다. 이는 이 나라들의 인구가 급감해 결국 초고령사회에 진입할 수밖에 없음을 의미한다. ◇세계 경제 지도 바뀌나= 결국 이 같은 인구 구조 변화는 세계 경제의 판도를 뒤흔들 가능성이 크다. 당장 오는 2025년 전체 인구가 14억명에 달해 중국을 제치고 세계 1위의 인구 대국으로 올라서는 인도는 입지가 강화될 것으로 보인다. 노년층에 비해 젊은 인구가 많아 산업 생산성이 증대할 것으로 전망되기 때문이다. 이코노미스트는 1945~1975년 사이 유럽은 청년 인구가 훨씬 많아 경제 성장을 이끌었다며 이 같은 현상이 앞으로 인도나 아프리카에서 재현될 것으로 내다봤다. 실제로 전체 인구의 절반 가량이 25세 이하인 인도 정부는 이 자체를 경쟁력으로 여기고 이렇다 할 인구 제한 정책을 실시하지 않고 있다. 반면 늙어가는 일본과 유럽은 점차 힘을 잃어갈 것으로 관측된다. 특히 일본의 경우 60세 이상 인구비율이 오는 2050년 40% 선까지 치솟아 국제 경쟁에서 아예 배제될 것이라는 분석마저 나오는 형편이다. 물론 인구 증가가 곧바로 경제 성장으로 이어지는 것은 아니다. 늘어나는 청년층에게 제대로 된 교육과 괜찮은 일자리를 제공하지 못할 경우 도리어 사회적 불안이 커질 수 있다. 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신이 최근 중동과 북아프리카의 민주화 시위 배경을 청년 실업에서 찾는 것도 이러한 이유 때문이다. 실제로 맥킨지는 최근 발간한 보고서에서 중동과 북아프리카의 15~24세 청년 실업률이 각각 25%, 24%에 달해 사회 불안의 원인이 되고 있다고 지적했다. 맥킨지는 또한 15세 미만 인구의 비중이 33% 선에 육박하는 이들 지역의 청년 실업 문제가 해결되지 않을 경우 연간 경제적 손실이 400억~500억달러에 달할 것이라고 내다봤다. ◇엔진 꺼지는 세계 공장= 인구 구조 변화가 세계의 공장 역할을 하고 있는 중국 경제에 미칠 영향에도 관심이 쏠리고 있다. 지난 4월 중국 정부가 내놓은 제6차 인구조사에 따르면 중국의 총 인구는 13억3,900만명으로 2000년 이후 10년 간 연평균 인구 증가율이 0.57%에 그쳤다. 중국의 인구는 오는 2025년 13억9,525만명으로 정점을 찍은 뒤 하향세를 탈 것으로 UN은 내다보고 있다. 사실상 인구 증가가 멈춘 상황에서 노인 비중만 늘어 노령화가 가속화할 수밖에 없는 상황이다. LG경제연구소는 지난 6월 내놓은 보고서에서 "젊고 활력 넘치던 중국이 노쇠한 선진국들이 거쳐갔던 길을 따르고 있다는 것만으로 글로벌 경제의 암운이 드리운 셈"이라고 지적했다. 때문에 세계2위의 경제대국인 중국이 세계 패권을 본격적으로 노려보기도 전에 성장엔진이 꺼질 수 있다는 분석이 점차 힘을 얻고 있는 상황이다. 자국의 산아제한 정책이 부메랑이 돼 돌아온 것이다. 다급해진 중국은 산아제한 정책을 완화하는 등 뒤늦은 출산장려에 나섰지만 급격한 도시화와 물가 상승에 시달리고 있는 중국인들이 지금보다 더 많은 아이를 낳을지는 의문이다. 이코노미스트는 "미국의 출산률은 꾸준히 2명 수준을 넘겨 경쟁력을 유지하고 있다"며 "인구 구조와 경제의 연관성이 점차 강조되고 있다"고 분석했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >